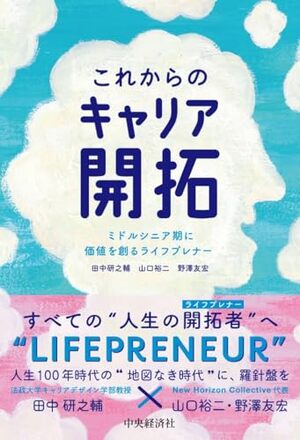

これからのキャリア開拓

ミドルシニア期に価値を創るライフプレナー

著者

田中研之輔(たなか けんのすけ)

法政大学キャリアデザイン学部教授/一般社団法人 プロティアン・キャリア協会 代表理事/Boost Health株式会社 CHRО

UC. Berkeley元客員研究員、University of Melbourne元客員研究員、日本学術振興会特別研究員SPD東京大学。博士(社会学)。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。専門はキャリア論、組織論。社外顧問を36社歴任。個人投資家。ソフトバンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。主著『プロティアン』(日経BP)、『実践するキャリアオーナーシップ』(中央経済社)、『キャリア・スタディーズ』(編者、日本能率協会マネジメントセンター)、最新刊に『グロースマネジャー』(共著、千倉書房)。著書38冊。

山口裕二(やまぐち ゆうじ)

ニューホライズンコレクティブ合同会社 代表

大阪府出身、1995年、電通に入社。人事、営業、クリエイティブ、海外出向や他社への出向を歴任。2017年、労働環境改革推進の中核として活動する専従組織である労働環境改革推進室の設置に伴い室長に就任、労働環境改革の担当として、業務改善、カルチャー改革や人事制度の構築などに携わる。2021年1月、ニューホライズンコレクティブ合同会社の設立に際し、電通から出向するかたちでNHの代表に就任。

野澤友宏(のざわ ともひろ)

ニューホライズンコレクティブ合同会社 代表

栃木県出身、1999年、電通に入社。コピーライター・CMプランナーを経て、2014年よりクリエイティブディレクターに就任。ユニクロ、ガスト、三菱地所、ナビタイム、リクルートなどを担当し,多くの話題作を手がける。2018年より、Human Resource Management Directorとして人事局のクリエイティブなどをサポートし、人事施策・後進育成にも広く貢献。2020年12月に電通を退職し、NHの代表に就任。

法政大学キャリアデザイン学部教授/一般社団法人 プロティアン・キャリア協会 代表理事/Boost Health株式会社 CHRО

UC. Berkeley元客員研究員、University of Melbourne元客員研究員、日本学術振興会特別研究員SPD東京大学。博士(社会学)。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。専門はキャリア論、組織論。社外顧問を36社歴任。個人投資家。ソフトバンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。主著『プロティアン』(日経BP)、『実践するキャリアオーナーシップ』(中央経済社)、『キャリア・スタディーズ』(編者、日本能率協会マネジメントセンター)、最新刊に『グロースマネジャー』(共著、千倉書房)。著書38冊。

山口裕二(やまぐち ゆうじ)

ニューホライズンコレクティブ合同会社 代表

大阪府出身、1995年、電通に入社。人事、営業、クリエイティブ、海外出向や他社への出向を歴任。2017年、労働環境改革推進の中核として活動する専従組織である労働環境改革推進室の設置に伴い室長に就任、労働環境改革の担当として、業務改善、カルチャー改革や人事制度の構築などに携わる。2021年1月、ニューホライズンコレクティブ合同会社の設立に際し、電通から出向するかたちでNHの代表に就任。

野澤友宏(のざわ ともひろ)

ニューホライズンコレクティブ合同会社 代表

栃木県出身、1999年、電通に入社。コピーライター・CMプランナーを経て、2014年よりクリエイティブディレクターに就任。ユニクロ、ガスト、三菱地所、ナビタイム、リクルートなどを担当し,多くの話題作を手がける。2018年より、Human Resource Management Directorとして人事局のクリエイティブなどをサポートし、人事施策・後進育成にも広く貢献。2020年12月に電通を退職し、NHの代表に就任。

本書の要点

- 要点1中堅社員に多く見られる「ミドルシニア形成期」のキャリア課題の一つに、「組織内キャリア依存」がある。これは、キャリアの形成が自社組織の中に完結してしまい、自己成長やキャリア開発の機会が限定されることによって、転職・独立・新たなスキルの習得といったキャリア転換が困難に感じられる状態を指す。

- 要点2ミドルシニアがライフシフトを果たし、自立したライフプレナーへと変化していく過程では、キャリアデザイン、ビジネスデザイン、コミュニケーションデザインという3つのデザインを学ぶことが重要である。

要約

ミドルシニアのキャリア課題と解決のヒント

キャリア開拓の3つの指針

Vanz Studio/gettyimages

中堅社員に多く見られる「ミドルシニア形成期」のキャリア課題の一つに、「組織内キャリア依存」がある。これは、キャリアの形成が自社組織の中に完結してしまい、自己成長やキャリア開発の機会が限定されることによって、転職・独立・新たなスキルの習得といったキャリア転換が困難に感じられる状態を指す。

こうした状況を乗り越え、自律的にキャリアを築いていくために必要なのが「キャリア開拓」である。これは、個人が自身の価値観や目標に基づいて主体的にキャリアを形成し、職業人生を発展させていくプロセスを意味する。本書では、プロティアン・キャリア理論、キャリア構築理論、万華鏡キャリア理論、キャリアレジリエンスなどの理論的知見を踏まえ、その意義を解説している。要約ではこのうち、万華鏡キャリア理論に焦点を当てたい。

万華鏡キャリア理論は、キャリアを万華鏡にたとえた理論だ。価値観や優先順位の変化に伴ってキャリアの形も変わるという概念を提唱し、キャリアと個人の生活のバランスを重視しながら、年齢やライフステージに応じた再設計の指針を示している。

ここでは、万華鏡キャリア理論において、ミドルシニア期のキャリア開拓を支える3つの要素について述べる。

1つ目の「真実性」とは、個人の内面的な価値観と外面的な行動、そして組織の価値観が一致している状態を指す。ミドルシニア期においては、これまでの経験を通じて自分にとって本当に大切なことが明確になってくる。あらためて「何を実現したいのか」「どのように働きたいのか」を見つめることが重要だ。

2つ目は「バランス」である。この時期は、仕事だけでなく、家族や健康、趣味といった生活全体のバランスが重視される。万華鏡キャリア理論における「バランス」は、仕事と家庭、友人、高齢の親族、個人的関心などの間で均衡を保とうとする状態を意味し、人生のさまざまな役割と調和をとる姿勢を促す。

3つ目の「挑戦」は、刺激的な仕事や新たな成長機会を通じてキャリアを広げる意欲を示す。年齢を重ねた後も、新しい分野への挑戦やスキル習得を続ける姿勢が、豊かなキャリアの実現には欠かせない。

ミドルシニア期以降のキャリア開拓では、これら3つの要素をバランスよく取り入れ、自分らしい働き方やキャリアゴールを主体的に見出していくことが重要である。

この続きを見るには...

残り3329/4317文字

4,000冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2025.09.12

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約