【プログラム開講記念セミナー】誰でも簡単にクリエイティブになれる!太刀川英輔さんの「創造性を発揮する進化思考」

フライヤーが主催するオンラインコミュニティflier book laboでは、さまざまな会員限定コンテンツを提供しています。その魅力をちょっとだけ体験していただける、無料のランチタイムセッションが2022年3月11日に開催されました。

ゲストスピーカーは、flier book laboでパーソナリティを務め、オンライン講座「flier book camp」で講師を務めてくださる太刀川英輔さんです。今回は、開講を記念して「進化思考」についてお話いただきます。

生物の進化の仕組みから、創造性の本質を見出し体系化した「進化思考」で、本来だれの中にもある創造性を発揮することができるといいます。進化思考は、ビジネスの現場で取り入れられているほか、小学校や高校の子どもたちにも教えられ、広がりを見せています。

株式会社フライヤー アドバイザー兼エバンジェリストの荒木博行さんのファシリテーションで、プログラムの内容を先取りしてご紹介いただきました!

持続不可能性を超えて

荒木博行(以下、荒木):太刀川さんは、flier book laboのパーソナリティとしての活動がご縁で、お話しさせていただきました。「進化思考」について、概要をお教えいただけますでしょうか。太刀川英輔さん(以下、太刀川):ありがとうございます。「進化思考」は生物の進化になぞらえて考えれば、誰でも創造できるようになる」と解説しています。

進化の過程から学び、創造性という自然現象を、扱いやすい構造に変換することを試みている本です。

荒木:時代の変わり目にある今、進化思考は今後とても良い役割を果たす気がしています。多くの方が既存のビジネスに行き詰まりを感じている一方、新しいことを求められ、やり続ける必要に迫られています。そうした変化の激しい時代にあって、アイデアを創出し続けることが極めて大事となりますが、今の時代をどのように捉えていらっしゃいますか。

太刀川:文字通り「文明の危機」の時代だと認識しています。このたびのウクライナ情勢をはじめ、世界的な分断が表出していますが、さらに酷い課題が地球環境や生態系への蓄積した影響です。惑星の限界という言葉に表れている通り、いま文明の持続可能性が根本から問われています。山積する課題は、昔からの課題の累積であり、どう解決していいかわからない。けれども、解決された未来を導くこともできるかもしれません。

現に私たちは100年前は想像だにしない現在を迎えています。持続不可能を持続可能に変換する、そのジャンプを起こすにはどうすればいいのか。それもまた私たちの創造性が鍵なのだと考えています。創造的態度で現在を乗りこなすか、そのまま惰性で進むのか。私たちの態度によって未来は大きく変わっていくでしょう。

私はあらゆる教育の目的は創造性だと考えています。しかし今の教育を見ると、創造性を教えられているようには見えません。職業訓練が教育の現場で進められる中、組織や産業の歯車になる人の再生産が目的化してしまった時期に、本来あるべき教育が忘れられてしまったように感じます。教育の本分を取り戻すことが急務です。

時空観マップ

荒木:考案された適応の「時空観マップ」のフレームはとても秀逸で芸術的です。世の中の事象を、これほどシンプルに分けることができるのかと感嘆しました。この時空観マップについて、ご説明いただけますか。

太刀川:ありがとうございます。まずは「変異」と「適応」についてご説明します。

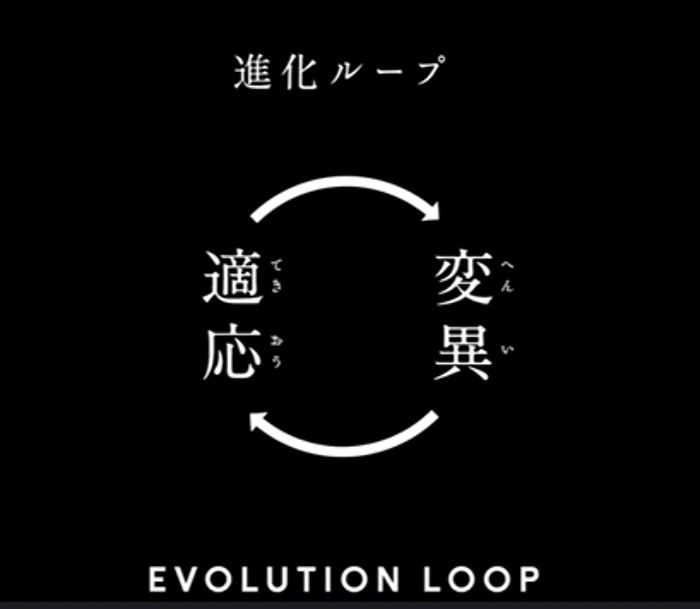

進化の構造は、変異と適応の往復です。変異とはエラーであり、適応は生態系にフィットする選択の観点です。

進化思考的に言えば、適応は観察し選択することであるのに対し、変異は思い込みの外にあるエラーを引き起こすことです。

これらの変異と適応の考え方を両方練習すると、奇抜に思えるエラーの中から宝物を見つけ出せるようになります。

変異には進化と創造で共通するパターンがあります。進化思考では量が多い、なくなる、入れ替わるといった具合に、変量・擬態・欠失・増殖・転移・交換・分離・逆転・融合の9つに分類しています。

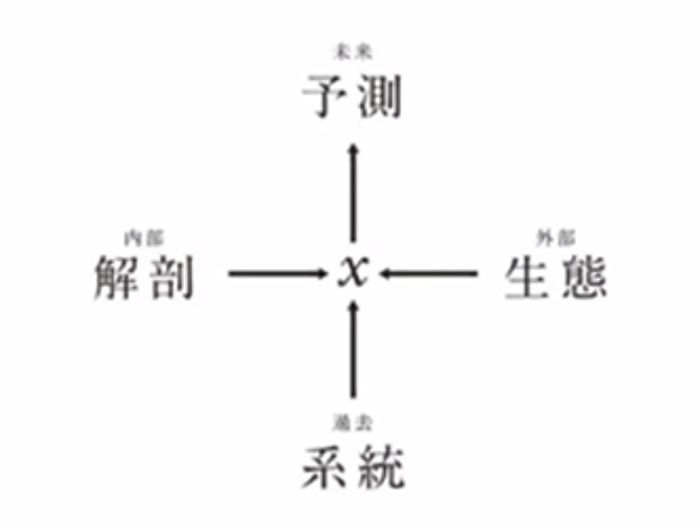

また適応の観察については、先程芸術的と言っていただいた時空観のフレームが役立ちます。これは、生物学において、その生物はなぜその形におさまった、つまり適応したのかを観察するための手法のリストであり、思考フレームです。

例えば、なぜこのコップが使われるのにふさわしいのかと、なぜその生物がその生態系にふさわしいのかを観察する方法は、実は全く同じです。

生物学は観察手法を何百年も培ってきました。進化思考ではそれらを4つの軸に体系化しています。

その1つが「解剖学」です。分からないものも、分けたら理解できるようになり、分解して作り方を知ることもできます。

もう1つが「系統学」。今現れているものは種類で分類でき、時間軸に当てはめれば進化図が描けます。

さらに「生態学」があります。何がどのように社会ではつながっているのかを、例えば、このコップがだれに使われているか、何処で生み出された素材を使っていて、捨てられるとどこに行くのか、といったつながりを観察する学問です。

最後は「予測」。コップの未来はどうなるか。データからフォアキャストによって予測したり、人類は確率論などを通して扱いにくい未来を扱えるようにしてきました。また「こんなコップがあったら便利」とバックキャストの手法によって、具体的な未来を作り出してきました。

私は、実は観察にはこの4つしかないと考えています。なぜ4種類かというと、我々が観察できるものは、空間か時間しかないからです。内部か外部か、過去~現在か現在~未来かといった観点ですね。そのそれぞれがこの4つに対応するわけです。

日常、生きていてわからないことはたくさんありますが、それを理解するための観察方法が4種類しかないとすれば、分からないことは減らせそうですよね。

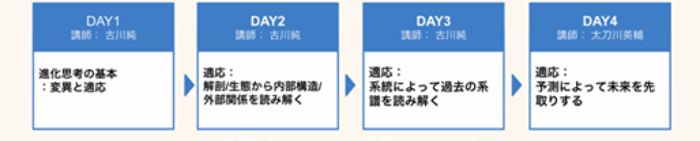

フライヤーの講座では、この進化思考の要素をひとつひとつひも解いていこうと思っています。

本質の理解につながる「系統」

荒木:講座では「適応」が中心のカリキュラムとなっていますが、その意図について教えてください。

太刀川:変異の内容は割とライトなので、息抜きとして織り込んでいければと考えています。変異についても学んでいくのですが、やはり適応の比重が大きくなります。

荒木:どちらが大事ということではありませんが、適応のほうが重たく、そこに時間を割くべきという考えに共感します。

ビジネスで、新規事業をやるように言われた場合、新しいアイデアが生まれそうな「変異」の考え方から入りがちです。しかし、なぜ自分のビジネスがそこにあるのか、どういう生態系の中で意味づけられているのかを理解しない、観察しないままに、「変異のアイデア勝負だ」と言ってもきっとうまくいかないでしょう。その意味において、適応に根差す変異は大事だと思っています。

太刀川:全くその通りです。『進化思考』の本は、変異から適応という順番にしています。9種類ある変異のほうがライトである一方、適応は4種類ですがどれも重たい内容です。さらに言えば、適応の4つは解剖、系統、生態、予測の順に記載していますが、これは人間が何かを分かろうとするときに理解しやすい順番だと思います。

解剖によって、これがこういう要素で構成されていると、ロジカルシンキングで論理的に理解できます。あらゆる事象は、その構造がわからないと理解できないので、意味を理解するうえでも解剖は大切です。

しかし、例えば水筒やペットボトルの新しいデザインを考えるときに、「系統」から入って、ラクダの胃袋や瓢箪といった系譜をたどることはあまりありませんよね。「水筒の歴史的文脈、分かってる?」と哲学的に問うてくる上司もまずいないでしょう(笑)。

ただ、例えば環境のために、「生分解性の水筒」を考えるとき、瓢箪などはまさに適しています。そう考えていくと、系統の中にそのヒントがあった、ということはよくあるものです。

対象について本質的に理解したいのなら、系統は意識して学んだほうがいいでしょう。私は、新たなプロジェクトに着手する際、系統から入ることが多いですね。

荒木:系統の視点で考えると、本質が見えそうです。時代とともに変わるものもありますが、変わらず連綿と残り続けるものがそこに込められている気がします。太刀川:そうですね。プロジェクトの目的を、本質的にあらためて見直してみると、目的はずっと変わっておらず、課題解決のヒントは過去に無数にあることが少なくありません。ただ、そうした現在以外の視点は忘れられがちなのです。

新しいコップを考える場合、液体を定期的に取らないと死んでしまうという生存本能に本質があり、その手段は点滴でもストローでも構わないという考え方ができます。

一生使える「進化思考」

荒木:講座にはどんな方に参加していただきたいでしょうか。太刀川:創造性を発揮したいと思っている人に、ぜひご参加いただきたいです。自分が創造的か、自信のあるなしを問わず、新しいアイデアを出したい人にとって、きっとヒントをご提供できるはずです。

また、創造性に自信がないという方にも、人は創造的になれるものであり、その構造はとてもシンプルということをお伝えしたいです。

本はぶ厚いですが、進化思考の構造自体は簡単です。適応は4個、変異は9個です。それを一つずつ「なるほどこんな感じか」とご納得いただきながら一緒に学んでいければ、一生使える思考のツールボックスになるはずです。

進化思考は、良品計画やパナソニック、電力会社や自動車メーカーなどビジネスの現場でも幅広く取り入れられ、新しい事業の磨き込みに活用されています。

他方、下は小学生から学ばれています。先日、小学4年生を対象に講演した際も、難なく理解してもらえるレベルでした。高校生には、「将来なりたい職業を進化させよう」というワークショップを開き、彼らにとって気づきがあったようでした。

このように、進化思考は汎用性があるフレームとして、幅広く応用できます。

荒木:平たく言えば、全人類が対象ということですね(笑)太刀川:はい、そうなります(笑)

荒木:本日はありがとうございました。

太刀川英輔(たちかわ えいすけ)

https://nosigner.com/

NOSIGNER代表 / 進化思考提唱者 / デザインストラテジスト / JIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会)理事長 / 慶應義塾大学特別招聘准教授

希望ある未来をデザインし、創造性教育の更新を目指すデザインストラテジスト。

産学官の様々なセクターの中に美しい未来をつくる変革者を育むため、生物の進化という自然現象から創造性の本質を学ぶ「進化思考」を提唱し、創造的な教育を普及させる活動を続ける。

プロダクト、グラフィック、建築などの高いデザインの表現力を活かし、SDGs、地域活性などを扱う数々のプロジェクトで総合的な戦略を描く。

国内外を問わず100以上のデザイン賞を受賞し、グッドデザイン賞等の審査委員を歴任。

主なプロジェクトにOLIVE、東京防災、PANDAID、2025大阪・関西万博日本館基本構想など。

著書に学術賞「山本七平賞」を受賞した『進化思考』(海士の風、2021年)、『デザインと革新』(パイ インターナショナル、2016年)がある。

荒木博行(あらき ひろゆき)

株式会社学びデザイン 代表取締役社長、株式会社フライヤーアドバイザー兼エバンジェリスト、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 客員教員、武蔵野大学アントレプレナーシップ研究所客員研究員、株式会社絵本ナビ社外監査役、株式会社NOKIOO スクラ事業アドバイザー。グロービス経営大学院副研究科長を務めるなど人材育成・指導の分野に20年以上携わる。

著書に『藁を手に旅に出よう』(文藝春秋)、『見るだけでわかる! ビジネス書図鑑』『見るだけでわかる!ビジネス書図鑑 これからの教養編』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『世界「倒産」図鑑』『世界「失敗」製品図鑑』(日経BP)『自分の頭で考える読書』(日本実業出版社)など。Voicy「荒木博行のbook cafe」毎朝放送中。