「良いグリット」と「悪いグリット」があるって本当?米国人気No.1コーチが語る、本物のグリットの見極め方

幾多の試練を乗り越え、何かを成し遂げられた人は共通して、「やり抜く力」が高い――。アンジェラ・ダックワース氏の『やり抜く力 GRIT(グリット)』を読み、グリットに興味をもたれた方も多いのではないでしょうか。

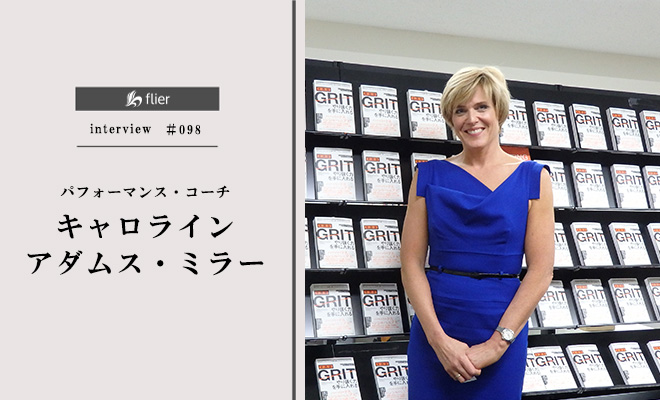

そのアンジェラ・ダックワースが『「グリット」と「達成」の科学的研究を実生活に適用する方法を語らせたら、彼女の右に出るものはいない』と語る人物が、キャロライン・アダムス・ミラー氏。ポジティブ心理学を創設したマーティン・セリグマン教授の薫陶を受け、コーチや著者、講師として多方面で活躍されています。

キャロライン氏の新著『実践版GRIT――やり抜く力を手に入れる』(すばる舎)の出版を記念し、グリットを人生の目標達成に活かす方法をお聞きしました。グリットの高い人を職場で増やすにはどうすればいいのでしょうか。

グリットにも「良いグリット」と「悪いグリット」がある

── 日本を含めて世界的に、グリットを高めることにビジネスパーソンが高い関心をもっている理由は何でしょうか。

企業のトップが「良いグリット」を発揮しなければ、イノベーションを起こせないと危機感を抱き始めているからです。アメリカでは、「悪いグリット」が職場にはびこっていて、事業が停滞しているというケースが少なくありません。

── グリットに「良いグリット」と「悪いグリット」があるのですか?

その通り。本来、「良いグリット」は、情熱、幸福感、目標設定、自制心、リスク・テイキング、謙虚さ、粘り強さ、忍耐という8つの要素から構成されています。一方、悪いグリットはこうした要素のどれかが大きく欠けていて、偽りの成功へと人を駆り立て、自己陶酔や嫉妬、傲慢の原因となります。

悪いグリットの典型例は、「強情グリット」。あまりに頑強で忍耐強くなりすぎると、いくらこの道を進んでも成果につながらず、人を幸せにできないという場合でも、ピボット(方向転換)ができなくなるのです。

例えば、シリコンバレーの起業家でも、自社の製品に見込みがないのに、現状を直視することを避けるケースも少なくありません。彼らは、「手遅れになる前に軌道修正すべき」という、周囲の人たちのアドバイスを無視する。挙句には、自分の正しさを証明するために、見込みのない事業にリソースをつぎ込んでしまう。まさに強情グリットの典型です。

強情グリットの体現者たちは、「成功するにはハードワークが不可欠」と信じ切っている。なまじ粘り強さがあるために、間違った方向へのハードワークを継続できてしまう。

こうした悪いグリットの罠にはまらないようにするには、他者への感謝の気持ちをもち、同僚やアドバイザーの助言に謙虚に耳を傾けることが重要です。現に、「自己決定理論」の共同提唱者エドワード・デシは、自分一人で下した決断は、最良の決断にはならないことを発見しています。

── 夢をかなえるには、情熱と根性でなりふり構わずやり抜けばよい、というわけではないんですね。

レジリエンスが高くて忍耐強く、情熱的というだけでは、良いグリット、いわば「本物のグリット(authentic grit)」の持ち主とは言いきれません。本物のグリットを発揮できたときはどんなときか。それは、周囲の人に畏敬の念を抱かせ、もっと成長したいという気持ちを起こさせるときです。そのときはじめて、周囲の人も自分の中に大きな可能性が眠っていることに気づけるようになるのです。

グリットを人生の目標達成に活かすには?

── 本物のグリットを高めて、目標達成に活かすうえで意識すべき点は何でしょうか。

本物のグリットを目標達成に活かす一歩は、今追求している目的が、心から情熱を傾けるべきものなのかを自問することです。

私は20代前半の頃、摂食障害を克服する過程で、グリットを最大限発揮するに値する、人生の目的に出合えました。それまでは摂食障害のことを家族にすら打ち明けられず、苦しんでいたのです。

ですが、あるとき、過去に摂食障害を克服した女性が、自身の経験をオープンに話すのを聞きました。「私は今、一日一日着実に回復してきているんです」。病気について恥じることなく希望をもって語る彼女は、私に光を与えてくれました。

私はこう悟ったのです。たとえ絶望的な人生だと感じても、自分は「生きている」という幸運に恵まれた人間であり、その経験を他の人のために活かせるのではないか、と。

これを機に、「人々が人生の最上の目標を達成できるよう、コーチングや執筆、教育などを通じてサポートする」という目的が生まれたのです。

このように、自分にとって情熱を注ぐに値する目標だからこそ、妥協せず、壁にぶつかっても乗り越えられるのです。マシュマロ・テストで有名な心理学者、ウォルター・ミシェルは、満足を先延ばしにすることで長期的な恩恵を受けられるといいます。

情熱を注げる目標に向かうからこそ、自分の中にあるポテンシャルを総動員し、途中で諦めようという衝動を抑えられる。何より、大事な目的を成し遂げようとひたむきに動く姿に、周囲の人がインスパイアされるのです。

グリットの高い人を職場で増やすカギは「ストーリーテリング」にあり

── 本物のグリットを兼ね備えた人材を採用したいという企業は多いと思います。とはいえ、会ってすぐに、その人が良いグリットの持ち主なのかは見分けにくいはず。見極める際のポイントは何ですか。

面接の場などで見極めるには、次のような問いが有効でしょう。「あなたはこれまで、困難を乗り越えたり、目標を実現したりする人を何人サポートしてきましたか?」

こう投げかけた後に、数多くの人に惜しみなく手を貸し、勇気づけた具体的なエピソードが出てくれば、その人が本物のグリットの持ち主だとわかります。

── なるほど。では、職場でグリットが高い人を育成するには、トップやマネジャーはどういった行動をとればいいのでしょうか。

推奨するのは次の2つです。1つは、グリットをもっている人に敬意をもって接し、その素晴らしさを称えること。本物のグリットを構成する8つの要素の1つに、「謙虚さ」があります。本物のグリットを備えた人は、謙虚ゆえに、自分が成し遂げたことを表立ってアピールすることはほとんどありません。

だからこそ、トップや上司が、困難を乗り越えたメンバーの物語を、日常の何気ない会話や会議などの場で積極的に語る必要があるのです。「こんなふうに彼はチームに貢献した」「こんなふうにリスクをとって挑戦し、粘り強く取り組んだことで、こんな目標を達成した」というように。カギとなるのは、成果だけではなく、苦境を乗り越えたプロセスもセットで語るという、「ストーリーテリング」です。

良いグリットは伝染していきます。職場にグリットの高い人物が一人いるだけで、そのフォロワーも良い影響を受けていく。そのためにも、グリットを発揮した事例を組織やチーム全体で称える文化を築くことが大事なんです。

── そうした職場なら、「私も見習おう」と背中を押されますね。

もう1つおすすめするのは、トップやマネジャー自身が、長期目標と短期目標の両方を意識するようメンバーに呼びかけること。企業は株主の要求に応えるべく、短期間で目に見える結果を出すよう強いプレッシャーにさらされます。そうなると、例えば治療薬の研究開発など、数年、数十年スパンでめざすべき目標達成への意欲がそがれてしまう。

だからこそ、トップやマネジャーは、より長期的な視点でめざすべきゴールを提示し続けないといけない。リーダーの役割は、「こういうものを世に生み出して、人々を幸せにしよう」と、自分たちの北極星へとメンバーを導くことなのです。

「良い企業」と「偉大な企業」を分かつものは?

── 今までのお話を聞いていると、グリットの高い人材を職場で増やすには、トップやリーダーの資質が重要になりそうです。

そうですね。『ビジョナリーカンパニー2 飛躍の法則』(日経BP社)では、良い企業と偉大な企業の違いとして、CEOの資質についてふれられています。

桁違いの成功を収めた偉大な企業のCEOたちに共通するのは何か。それは、非常に謙虚で、周囲にビジョンを共有し、巻き込んでいくのが得意ということ。CEO自らが「一緒にこうした未来を実現していこう」とインスパイアするから、メンバーもその夢が実現すると心底信じて同じ船を漕いでいける。

例えば、ジョン・F・ケネディは、1962年に「私たちはこの10年で月に行く」という名演説を行いました。このことは、宇宙関連の研究者たちを大いに鼓舞し、その研究開発を加速させたといえるでしょう。

偉大な企業のCEOは、ビジョンを実現させるまでに直面するであろう障害を、いち早く予期します。そして、それを乗り越えた未来を、ありありと思い描き、人々に伝え続ける存在なのです。

女性は「有能さ」と「謙虚さ」を期待されてジレンマに陥っている

──『実践版GRIT』によると、女性は自分の成し遂げたことを、男性以上に人に話さない傾向にあるといいます。女性は出世に対して消極的になりがちという論調もありますが、女性は、グリットの大事な要素である謙虚さを、どのように発揮するとよいのでしょうか。

女性は過度の謙虚さゆえに、表立って手柄を表明するのはよくないと考えてしまいがち。

しかも、ビジネスの現場では、強く有能であることと、謙虚であることの両方を期待され、ジレンマに陥っています。また、女性は完璧主義の傾向があるため、自分の成果について人に語るなかで、ちょっとした欠点が明るみに出ないか、と恐れることも多々あります。

大事なのは、自分にとって良いバランスの謙虚さを見出していくこと。そこで役立つのが、メンターとスポンサーの存在です。とりわけ自分を引き上げ、チャンスを与えてくれるスポンサーを見つけることをすすめます。社内で見つからなければ社外でもかまいません。女性が謙虚になりすぎたときに、スポンサーがかわりに本来の頑張りを発信してくれます。

今後は、女性のキャリア形成にどうグリットを活用していくかというテーマにフォーカスした本も書きたいと思っています。

── 女性のキャリアとグリット。このテーマに関心をもつ読者も多そうです! 新著も楽しみにしていますね。

キャロライン・アダムス・ミラー(Caroline Adams Miller)

米国のパフォーマンス・コーチ。 ハーバード大学を優等で卒業。ペンシルベニア大学大学院応用ポジティブ心理学修士課程(MAPP)の第1期修了生として、世界で初めてポジティブ心理学の学位を取得した。専門は幸せ、目標設定、グリット。世界で最も活躍するポジティブ心理学エキスパートのひとりとして高く評価されている。目標達成に特化した組織繁栄のためのエグゼクティブ・コーチングに従事するかたわら、世界各国で講演も行っている。学校での講義経験も多数あり、ペンシルベニア大学ウォートン・ビジネススクールにおけるエグゼクティブMBAプログラムのゲスト講師も務める。2013年には、多くの人々の目標達成に貢献してきた数十年間の功績が認められ、ジョージ・ワシントン大学ビジネススクールからMentoring Awardを受賞。