【今月のイチオシ:2023年10月】生産性が高い人の意外な行動習慣優秀社員が「週に1回」必ずやっていることは?

生産性の高い社員と低い社員の違いはどこにあるのでしょうか? 本記事では『AI分析でわかった トップ5%社員の時間術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の著者・越川慎司さんが、生産性の高い「トップ5%」の社員がやっている「意外な行動習慣」を紹介します。 ※本稿は『AI分析でわかった トップ5%社員の時間術』を再編集・改稿したものです。

優秀な社員は「時間がない」と感じていない!

仕事が終わるのは、いつも夜遅い時間。サボっているわけでは全然なく、一生懸命に働いているのだけれど、気がつくと時間が足りなくなっている……。

働き方改革で、昔に比べて就業時間自体が短くなっていることもあり、このような悩みを持っているビジネスパーソンが増えています。

業務効率アップと学び方改革を支援する株式会社クロスリバーによる調査で、2.9万人のビジネスパーソンが「仕事で課題に思っていること」をキーワード別でAI分析したところ、ほぼすべての世代で上がったキーワードが「時間」「業務」でした。時間の使い方は全ビジネスパーソンに共通する課題なのです。

では、優秀な社員はどうなのか?

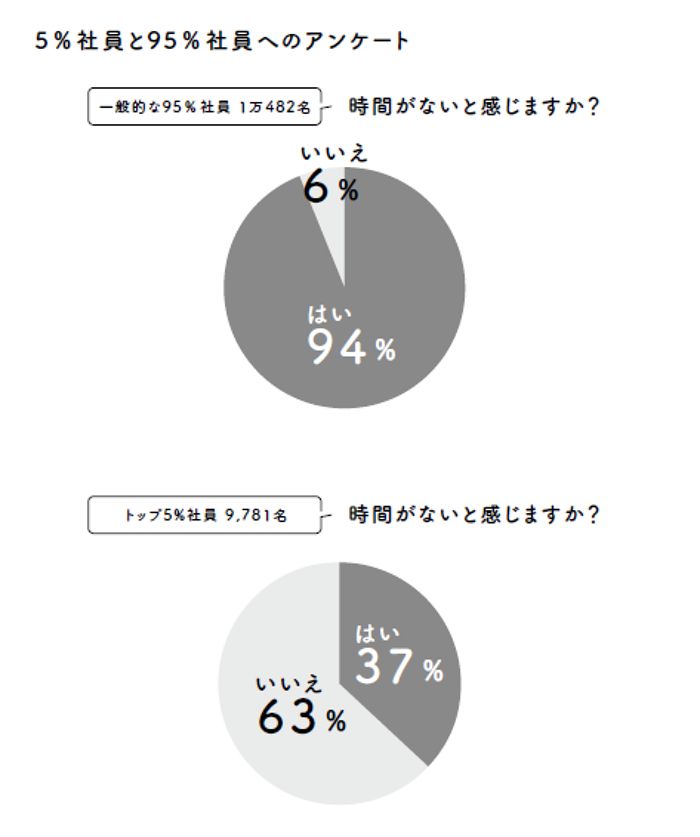

「時間がないと感じますか?」というアンケートを、優秀なトップ5%社員(以下5%社員)と一般的な95%社員(以下95%社員)に行ったところ、「時間がないと感じる」と回答した5%社員は37%、95%社員は94%と、大きく意識の差が見られました。

なぜ5%社員は時間の不足を感じず、短い時間でも成果を出すことができるのでしょうか? その生産性の高さの秘訣はどこにあるのでしょうか?

仕事効率は「才能で決まる」は間違い

「仕事の効率が高い」の捉え方は、人によって違うことがわかりました。

多くのビジネスパーソンは、説明資料や報告書の作成時間をより短くしようとします。定量的に見れば、10時間かかる仕事を8時間で終わらせることができれば、効率が高いと言えるでしょう。

しかし5%社員は、これは本質的な時短ではないと捉えていました。5%社員は、作業興奮に浸ると目的を見失う危険があると心得ているので、目的なき時短には価値を見出しません。

また、5%社員は「作業は必ず目的を明確にしてから」を鉄則にしています。その作業の必要性を確認し、必要最低限のプロセスを描いてから作業を開始するのです。

5%社員はローリスク・ローリターン戦術をとるので、成果をコツコツと積み上げます。効率の観点でいうと「必要ないものをやめること」に注力し、必要のない作業にかける時間をゼロにしようとします。そして、目標達成にインパクトを与える作業にエネルギーを使っているのです。

では、「インパクトを残せる作業を見抜く力」と「必要な作業の処理時間を短くする力」、この2つの力はどうしたら身につくのでしょうか。

5%社員は「内省」を習慣にしている

その手段について、95%社員の67%が「センス=先天的な才能」と答えており、この力は後天的には獲得できないと思っています。

センスや感覚は、たしかに再現が難しいものです。しかし、成果につながる仕事の見極めができないのは、能力がないからではなく、やり方を知らないからです。たとえば、働く時間の6割以上を費やす社内会議や資料作成、メールやチャットの処理は、成果につながるかどうかは作業中にはわかりません。

一方5%社員は、定期的な内省を通じて、成果につながったかどうかを必ず確認しています。それが、週に1回15分の内省です。この確認作業で、「重要ではない」と判断した仕事には時間とエネルギーを費やしません。

たとえば、重要でなくてもチームワークを維持するためにどうしても出席すべき会議には、当たり障りのない範囲で、重要な仕事を進めながら参加していました。生産性の低い会議を「副」、重要度の高い仕事を「主」と区分して、マルチタスクを実践していたのです。

こうして内省を習慣にすることで、成果につながらない仕事の見極め力を磨き、仕事にメリハリを持たせていました。

作業途中でも一度手を止める

何か作業を始めるとモチベーションが高まり、ドーパミンの分泌によって興奮状態になり、脳が「作業を続けるように」と信号を出してきます。これを「作業興奮」と言います。

作業興奮に襲われると、作業を続けること自体が快感になり、作業時間が延びてしまいます。また、興奮状態では判断力が鈍り、目的も見失いやすくなります。

実は5%社員は、こうした作業興奮による失敗を経験しています。だから作業をする際は、事前に区切りを設けて、作業興奮から逃れる仕組みをつくっているのです。

順調に作業が進んでいるのに途中で手を止めたら、集中力が途切れてかえって効率が悪くなりそうだと思うかもしれません。しかし、作業を中断する効果は、行動心理学的にも正しいのです。

心理学用語で、「心理的リアクタンス」「ツァイガルニク効果」という言葉があります。心理的リアクタンスは行動を制限されると、反発心から余計にそれをしたくなる心理現象で、ツァイガルニク効果とは、達成できたことよりも達成できなかったことを覚えている心理現象です。

この効果を巧みに活用しているのが5%社員です。

仕事の中断時間を決めても、その時間が迫ってくれば心理的リアクタンスがはたらき「何とかキリがよいところまでは作業を終わらせたい」という思いから処理スピードが上がります。

また、途中で休憩をはさんでもツァイガルニク効果で仕事の続きが気になるので、休憩後も集中力を保ったまま仕事を継続できます。

集中力を2時間も3時間も保って作業するのは難しく、現実的ではありません。仮に長時間集中できても、それを常に発揮するのは体力的に困難です。

時間制限を設けて無駄な作業興奮を抑えるために、こまめに休憩する。5%社員は、こうすることで集中力を保てる時間の頻度を増やしていたのです。

机の上に飲み物を置かない

5%社員は、職場で座る時間が極めて短いです。職場デスクに座っている時間は95%社員より50%以上も短いのです。

各部署に顔を出して誰かに積極的に話しかけたり、各部門を歩き回っていたりするからです。

そのため、喉が渇きやすそうですが、机の上にはドリンクが置かれていませんでした。オフィスに設置されたドリンクサーバー横の小さな紙コップ分、一口、二口程度の水分は置いてあるのですが、300ml 以上のドリンクは置かれていません。

また、在宅勤務の画像をいくつか確認したところ、5%社員は、机の上に500ml 以上のドリンクを置いていませんでした。自宅でもオフィスと同様に、一口、二口程度の水分を置いているくらいでした。

95%社員は、オフィス勤務でも在宅勤務でも500ml 以上のドリンクを置いていることが多かったので、5%社員の行動がユニークに思えました。

しかし、5%社員は水分補給をしていないわけではなく、こまめに水分を補給しています。在宅勤務のときの5%社員は、むしろ水分補給をする頻度が高いのですが、机の上には水分を置かないのです。

この理由がわからずにモヤモヤしていた弊社のリサーチ担当は、29人の5%社員に追加ヒアリングをしました。すると、彼らは意図的に500ml 以上のドリンクを置いていないことがわかりました。

どっしりとドリンクを置いて仕事を始めてしまうと、立ち上がるきっかけがつかみづらく、さらに作業興奮で仕事をし続けてしまうことを恐れていたのです。5%社員が作業興奮を避ける理由は、先述の通りです。

そして、「水分を補給するときは、立ち上がってキッチンや冷蔵庫まで行く」ということを習慣化していたのです。

こうして5%社員は、オフィス・自宅問わずに自分を動かす仕組みを整え、時短にもつなげているのです。

「ちょっと外出」で生産性を上げる

5%社員は一つの場所にじっとせず、よく歩きます。ウォーキングを日課にしている人は5%社員の23%で、95%社員の約6倍です。

出勤時に一つ手前の駅で降りて、歩いて職場に向かうことを習慣にしている5%社員は多数います。テレワークでは、ウォーキングをしている5%社員が多かったです。

ウォーキングしながら社内会議に参加したり、ジムのウォーキングマシンで歩きながら経営会議に参加したりするトップリーダーもいました。

精神科医に歩く効果を聞いたところ、動いていたほうが集中力と記憶力がアップするそうです。移動すると場所ニューロンという神経細胞がはたらき、集中力と記憶力を司る脳の海馬が刺激されます。

集中と継続を重視している5%社員が動き回っていたのは、理にかなっていたのです。

越川慎司(こしかわ・しんじ)

株式会社クロスリバー 代表取締役CEO

国内外の通信会社勤務を経て、2005年にマイクロソフト米国本社に入社。のちに業務執行役員としてPowerPointやExcelなどの事業責任者。2017年に働き方改革の支援会社であるクロスリバーを設立し、メンバー全員が週休3 日、複業(専業禁止)を実践。800社以上の業務改善、タスクマネジメントを支援。講演・講座は年間400件以上で平均満足度は96%。

著書に『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』『AI分析でわかった トップ5%リーダーの習慣』『AI分析でわかった トップ5%社員の時間術』『AI分析でわかった トップ5%セールスの習慣』(すべてディスカヴァー・トゥエンティワン刊)など多数。