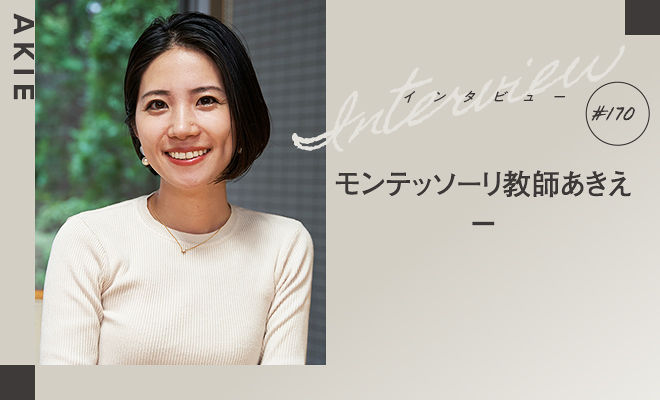

〈対談〉子育てで学ぶ、目の前の人に向き合う姿勢『「信じる」子育て』著者・モンテッソーリ教師あきえさん

悩みの尽きない毎日の子育て。「子どもが尊重される社会」を目指して、精力的に情報を発信しているモンテッソーリ教師あきえさんは、そんな子育てにまつわる悩みを大きく包み込み、子どもとの接し方を教えてくれます。

あきえさんの初著書である『モンテッソーリ教育が教えてくれた「信じる」子育て』で語られる、子どもを一人の人間として尊重し、信じ、見守るモンテッソーリ教育の考え方は、目の前の子どもと向き合う大切さを思い出させてくれます。今回は、株式会社フライヤーアドバイザー兼エバンジェリストである荒木博行さんが、「Voicy」で配信中の「荒木博行のbook cafe」での対談を通して、あきえさんに本書に込めた思いをお伺いしました。話題は子育てに限らず普遍的人間観や、人材育成にも通ずる考え方におよびます。

「信じる」ことから始める、マインドフルな子育て

荒木博行(以下、荒木):今日はモンテッソーリ教師あきえさんにお越しいただいています。先日、flierであきえさんの著書である『モンテッソーリ教育が教えてくれた「信じる」子育て』の要約が配信されました。僕は書籍を拝読し、とても考えさせられました。あと、ちょっと胸が痛い(笑)。今日は子育てに限らず普遍的な人間観や、職場の中での人材育成にも通ずるお話をしていければと思います。まず、この表紙の男の子がすごくいいですよね。「自分で履けたぜ!」って顔をしているんだけど、靴下が上下逆で。

荒木:「信じる」ということはモンテッソーリ教育でのキーワードになっていますね。あきえさんご自身は、どうしてモンテッソーリ教育を学び始めたんですか?

あきえ:もともとは、小さい頃から目指していた保育士になりました。でも、実際に働き始めてみると、幼稚園の活動は大人が主導で、子どもたちは制作や行事を決められた手順で言われた通りにこなしているだけだったんです。これが子どもたちのためになっているのかと日々葛藤していました。

私自身が妊娠出産を経験してから、日本の教育は変わらなければいけないという思いが一層強くなって。そんななか、子どもの観察から始めて、信じ見守る、モンテッソーリ教育に触れる機会があったんです。「大人主導」の教育で抱いていたモヤモヤが溶けていく感覚がありました。それで、養成コースに通い、モンテッソーリ教師になったんです。

荒木:既存の大人主導の教育から、子ども主導の教育にパラダイムシフトをしたんですね。子ども主導になったら、大人社会のルールや、小学校でやるべきことの準備ができなくなるという心配をされる方もいるのではないでしょうか。あきえ:そうですね。でも、子ども主導は子どものやりたい放題や放任というわけではなく、「ここまではいいけれど、ここからはダメ」という善悪の基準や、コミュニティの大枠のルールを設けたうえで、その中での自由が保証されているということなんです。モンテッソーリ教育では、自由と制限はコインの裏表として共存していないと、本当の自由にならないと考えています。

荒木: なるほど、あくまでルールの中での自由なんですね。最近、『社会はなぜ左と右にわかれるのか』という道徳哲学の本を読んだのですが、人間の道徳観は、組織の調和や権威を重んずる右側と、個人の自由を重視する左側とのバランスでできあがっていると書かれていました。

社会にある秩序をまず学びなさいと右足から入るのと、あなた達は自由に世の中を彩ることができるんだよと最初に伝えてから秩序とうまくつきあおうとする左足から入るのでは、子どもの世界の見え方が変わりそうですね。

あきえ: 順番を問わなければ同じなのですが、秩序が先に来てしまうと、自己表現の枠が狭まってしまって、枠の中でしかできなくなってしまいますよね。子どもがこの世界をどういう印象を持って受け入れるかは、大きなテーマです。

幼稚園の制作だと、決められた形のほぼ同じようなものを作って、並べて貼り出されますよね。誰も直接評価はしないけれど、相対的な上手い下手は見えてしまって、そこに劣等感を抱く子もいます。一つの正解に向かって同じものを作るのではなく、子どもがやりたいことを自己選択し、主導してやっていくという日々の生活が大事だと感じます。

荒木:そこにはまったくの同意なのですが、課題は時間ですよね。本当は子どもを自由にさせて自主性を尊重させたいのだけれど、親は親としてやるべきことがあって、完全には付き合ってあげられない。こうしたイライラや焦りと、親はどう折り合いを付けたらいいのでしょうか。あきえ:まず、大人と子どもの時間軸の違いを理解していくということは重要だと思います。年齢が低ければ低いほど、子どもには体がある「今ここ」にしかない心がなくて、過去や未来なんて意識できないんです。

特に時間がかかるのは、身辺自立をしようとしている0〜3歳のときです。その時期は、「短期限定」の「自分でやる!」という時期なのだと思って、なんとか区切りを持って見守るようにするといいと思います。

子どもは今しか見ていないからこそ、私たち大人も、今体があるところに心を合わせて子どもに対応した方がいいんです。今を生きている子どもたちと向き合うと、私たちの心も今に向き合うことができます。

荒木:「マインドフルネス」という言葉は「今ここを生きる」ということです。僕たちはナチュラルに生きていると考えが勝手に未来や過去へと浮遊していきます。でも、今目の前のこの時間をいかに貴重なものにするかが「マインドフルネス」ということなのだと僕は理解しています。乳幼児はマインドフルなんですね。子どもというマインドフルな存在を見守るということもまた、マインドフルネスなのだと感じました。

子どもを一人の人間として、尊重する

あきえ:子どもは明らかに大人より経験が少ないし、大人の世話や保護がないと生きていけないですよね。だから大人には、たとえ言語化していなくても「私たちが生かさせてあげている」という潜在的な思いがあるのだと思います。親は時間も体力も、あらゆるものを子どもに注いでいるわけですから、これは自然な思いです。

だからこそ、あえて子どもは一つの人格を持った別の人間なのだと、対等に見て尊重すべき相手だと意識することが大事なのだと考えています。

荒木:対等に見るというやり方には、子どもを確立された人格として見る、いわば子どもを上に上げるというやり方と、大人も子どもと同じく発展途上の存在なのだととらえて、大人を下げるというやり方があると思います。べき論で考えていくと、大人の側が疲れてしまって、「私はなんてダメな親なんだ」と感じてしまいそうですが、大人も子どもと同じなんだと考えると、それは許しにつながる気がします。あきえ:人生100年で考えると、大人と子どもの数十年の年齢差は大きく感じるかもしれませんが、もっと俯瞰して人類の歴史から見たら米粒くらいの差しかありませんよね。先生は「先に生まれる」と書きますが、ホモサピエンスという種で見たとき、大人はほんの少し先に生まれたというだけなんですよね。

荒木:その人間観はめちゃくちゃ大事ですね。子育てで親を一番蝕むのは、「子どもは親の作品である」という感覚だと思います。つまり、子どもがどう育ったかが親の評価であるという感覚です。「作品」だととらえるということは、子どもを親より下において、コントロール可能な対象だとみなしているということですよね。

あきえ:ご本人は気づいていないけれど、その感覚に苦しんでいるという方はすごく多いと思います。毎日いろんなリソースを割いて子育てをしているのに、それを誰かから認められ評価されたり、目に見える結果が出たりということはほぼないですよね。だから、今目の前にある子どもの姿こそが、自分の評価であり、自分のやってきたことなのだととらえてしまいやすいんです。でも、けっしてそうではありません。自分がやってきたことの成果をどこに求めるかの意識を変えることが重要なのだと思います。

僕が子育ての中で意識するようになったのは、時間軸を変えて、長く持つということなんです。目の前の子どもが、50歳とか、80歳とかになって、「幸せだったな、自分の人生」と言ってくれるのがいい子育てなのではないかと考えるようになりました。

あきえ:保育でも、今やっていることの結果は20年後30年後になって出るのだとよく言われます。自分の日々の子どもとの関わりの結果が、まさかそんなに先になると思っている親御さんは少ないと思うのですが、子育てにおいてもこの感覚は大切です。そうしたマインドセットができていると、無駄にイライラしなくてすむようになります。目の前にいる存在に、しっかりと向き合う

荒木:僕は昔から子どもが大好きで、幼稚園の一日先生をやったこともあるのですが、今思い返すと、決められた時間にやるべきことをこなそうと、大人視点でのメッセージが強かったなと思います。あきえ:大人主導の教育だと、子どもの個よりも集団としての調和が重視されてしまうことがありますよね。一人ひとりの個をどう確立していくかよりも、全体で見たときにきれいな円になっているかの方が大事にされてしまうとのは、日本の教育の課題だと思います。

個ができている人たちが集まれば、自然と集団になるはずですよね。個が確立しないうちに集団をしっかりさせようと個を抑制していると、子どもたちは意思もないまま「なんとなくみんなと一緒ならいいかな」と縮こまってしまいます。個を確立させていこうとする乳幼児期にこそ、個を重視する姿勢がとても大事なのだと考えています。

荒木:ダイバーシティの重要性の本質は、世の中がこれからどうなるかわからないという状況の中で、いろんな人がいろんなチャレンジをしているとどこかにヒントが見つかるかもしれないということなんですよね。先の見通しが立つ社会だったら、一つの正解をみんなで一緒に追求するのが最善です。でも、先の見えない世界では、みんなが一丸となって間違ってしまったらアウトなんです。僕が好きな『スクール☆ウォーズ』という学園ドラマの中に、「信じ、待ち、許す」という名言があるんです。子どもを確立した人格とみなす、すごく深い言葉だと思っています。最後の「許す」には、自分を許すことも入っているのではないかと。完璧主義で自分に厳しい人は、内側から削られていってしまう気がするんです。子どもを許すことも大事なんだけど、自分に対する許しもバランスよく持っていた方がいいと思います。

あきえ:子育てに関わることに限らず、親御さんが自分自身を許せない、受容できないと、子どもも自分の失敗が受容できないんですよね。子どもは親に対してのアンテナがとても高いですから。荒木:モンテッソーリ教育は観察することから始まった教育法でしたよね。これはどんな教育であっても忘れてはいけないことだと再認識しました。どんな教育メソッドがあったとしても、目の前にいる生きた子どもに対する興味を失って、メソッドだけを導入することになってしまってはいけないですよね。

あきえ:子どもによって求めているものが様々なので、観察して子どものことを知らないと、こちらの一方通行になってしまい、意味のないものを供給することにもなりかねません。しっかりそのバランスを整えるためにも、観察は欠かせませんね。

荒木:僕は子どもが二人いるのですが、一人目でうまくいったことを二人目にそのまま移植しようと思ってもうまくいきませんでした。逆もまた然りなんです。 仕事においても、抽象化されたメソッドはたくさんあります。たとえば、上司とうまく話せなかったら、コミュニケーション法を調べるかもしれません。でも、メソッドの勉強ばかりをして目の前の上司を見なければ本末転倒ですよね。目の前の存在に対してどれだけ関心が持てるか、観察できるかがすべてなのだなと思わされました。

あきえ:子どものことについて学んでいると、それは巡り巡ってビジネスや他の人間関係、夫婦関係やパートナーシップ、友人知人との関係にも影響を及ぼしてくるのだということは強く感じます。

モンテッソーリ教師あきえ

幼稚園教諭、保育士、小学校教諭。

モンテッソーリ教師(国際モンテッソーリ協会ディプロマ)。一児の母。

幼い頃から夢見た保育職に期待が溢れる思いとは裏腹に、現実は「大人主導」の環境で、行事に追われる日々。そのような教育現場に、「もっと一人ひとりを尊重し、『個』を大切にする教育が必要なのではないか」とショックと疑問を感じる。

その後、自身の出産を機に「日本の教育は本当にこのままで良いのか」というさらなる強い疑問を感じ、退職してモンテッソーリ教育を学び、モンテッソーリ教師となる。

現在は「モンテッソーリ教師あきえ」として、Instagram、Voicy、Twitter、YouTubeなどでモンテッソーリ教育を子育てに落とし込んだ情報を配信中。Instagramでは、開始4カ月で1万フォロワーを達成し、現在のフォロワー数は7万人。Voicyではこれまでに130万回以上再生されている「モンテッソーリ子育てラジオ」を放送中。Instagram、Voicyでは、今までに延べ1500件以上の子育て相談に答えてきた。また、子育てセミナーを開催し、モンテッソーリ教育に沿って「子ども」について解説している。

荒木博行(あらき ひろゆき)

株式会社学びデザイン 代表取締役社長、株式会社フライヤーアドバイザー兼エバンジェリスト、株式会社ニューズピックス NewsPicksエバンジェリスト、武蔵野大学アントレプレナーシップ研究所客員研究員、株式会社絵本ナビ社外監査役。

著書に『藁を手に旅に出よう』(文藝春秋)『見るだけでわかる! ビジネス書図鑑』『見るだけでわかる!ビジネス書図鑑 これからの教養編』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『世界「倒産」図鑑』(日経BP)など。Voicy「荒木博行のbook cafe」毎朝放送中。