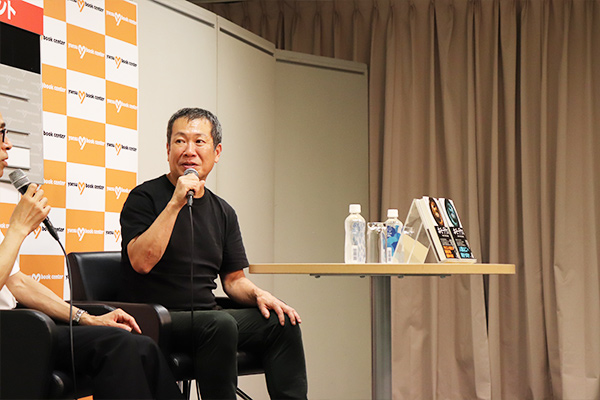

【イベントレポート】『ホモ・デウス』訳者 柴田裕之氏×ジャーナリスト佐々木俊尚氏ユヴァル・ノア・ハラリが導き出す「人類の未来」とは? 八重洲ブックセンター40周年記念イベント

イスラエル人歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏による、世界的大ベストセラー『サピエンス全史』(河出書房新社)。人類の「これまで」を描き出したのが前作だとしたら、新著『ホモ・デウス』は人類の「これから」を提示した衝撃の書だといえます。

八重洲ブックセンター40周年記念として、2018年10月1日、『ホモ・デウス』をテーマにした対談イベントが開催されました。『サピエンス全史』『ホモ・デウス』の訳者である柴田裕之さんと、社会とITの関係性を探り続けているジャーナリストの佐々木俊尚さんが、『ホモ・デウス』の面白さを語り尽くします。 私たちホモ・サピエンスが待ち受ける未来とは? 対談のポイントを一部ダイジェストで紹介します!

まずはポイントを要約で!

「前提を疑う」姿勢を育んだハラリさんのバックグラウンド

柴田:まず『ホモ・デウス』を読むにあたり、著者について知っていただきたい点が2つあります。1つは、ハラリさんが話者の少ないヘブライ語を母語としながらも、英語で発信しているという点。英語で執筆すれば、読者層を少なくとも8億人以上の人にまで広げられる。しかもハラリさんは、読者がより自分事にとらえられるようにと、日本語版では日本に関連する事例を加筆しているのです。

2つ目はハラリさん自身のバックグラウンド。彼はユダヤ人で、命に関わるような宗教対立が起きているイスラエルの地に生まれ育った。日本のように多宗教が寛容な精神のもとで共存している国ではありません。複数の宗教が衝突する状況下に置かれてきたからこそ、自分が信じているものが絶対的に正しいとは言い切れない――。そんなふうに前提を疑う姿勢が彼の根底にあるのでしょう。

佐々木:本書の痛快なところは、ハラリさんの該博な歴史的知識によって、これまで普遍的とされてきた常識を次々に覆していったところ。人間の意識について研究してきたジュリアン・ジェインズの著書『神々の沈黙』(翻訳は柴田さん)によると、人間はかつて自分で思考して生きているのではなく、「神の声」に従って生きているとされたそうです。西欧に端を発する近代の科学革命によって、人類は宗教から解き放たれた。そしてこれまで、資本主義を中心とした自由主義を最上の価値として生きてきた。

けれども、はたして自由主義の拠りどころは盤石なのか。『ホモ・デウス』はそんな問いを投げかけてきます。

柴田:ハラリさんは前著『サピエンス全史』でも、自由や平等とは人間がつくった虚構であるというのを歴史的に証明しましたね。彼は矛盾を突きつけられても目を背けず、真実を探究し続ける人です。

佐々木:ハラリさんはイスラエルの歴史学者で、東洋哲学にも詳しい。西欧的な価値観にのみ浸ってきた人よりは、西欧・東洋横断で俯瞰的に歴史を認識し、歴史観というべきものを育ててきたのでしょう。

これからはデータ至上主義の極限、「データ教」が席巻する?

佐々木:自由や平等、プライバシーといった概念は、根源的な人権だと考えられがち。ですが、自由主義の基盤となっている自由意志が何なのかを突き詰めるとどうか。実際にはこれは、頭の中で神経回路がつながってニューロンが発火し、色々なアルゴリズムが働いた結果なんですよね。アマゾンのレコメンドによって、無意識に特定のものを購入するよう誘導されているのも、その一例。

行動経済学をひも解く中でわかってきたのは、私たち人間の思考や判断というのは意外にチープなんじゃないかということ。古代から中世まで人間が頼っていた神の判断よりは優れていたかもしれない。ですが、テクノロジーが進化してデータが蓄積すれば、アルゴリズムのほうがより適正な判断ができるといえます。

柴田:そういう場面がすでにカーナビなどいくつもの場面で実現できていますよね。アルゴリズムの精度が向上すれば、人間至上主義にかわって、データ至上主義が世界を席巻する可能性がある。そうハラリさんは警鐘を鳴らしています。

佐々木:データ至上主義というのは、人間の知識よりもビッグデータやコンピュータのアルゴリズムを高く評価する考え方のことですね。私たちの大量のデータを分析したアルゴリズムを行動原理にしたほうがいいだろうと。すなわち「データ教」。人間がIoT(モノのインターネット)を有するのではなく、IoTの一部に組み込まれると考えてもいいでしょう。

中国で起きつつある「デジタル・レーニン主義」、そして少数のエリートが支配する時代へ

佐々木:データ至上主義に関連して、中国では新たな計画経済の片鱗とでもいうべきものが見られるようになっています。中国政府は個人情報のビッグデータ化を促していますよね。たとえばSNSでの評価や、過去に訪れたお店での振る舞いといった信用情報が、個人の融資を受ける際の金額を左右する。あるいは、評価スコアが高いと、婚活サイトでハイスペックな人が紹介されやすくなるとか。この動きは「デジタル・レーニン主義」と呼ばれています。これは、かつてのソ連や中国が失敗した計画経済を、ビッグデータとアルゴリズムで再生させることであって、意外と資本主義よりうまくいくのではないか。そんな議論が起きているんです。

世界全体に目を向けると、GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)などプラットフォームの覇者の影響力は計り知れない。最近では、中国のIT大手4巨頭、「BATH(バイドゥ・アリババ・テンセント・ファーウェイ)」も勢いを増すばかり。こうしたプラットフォームを支配する少数のエリートが、AI技術とロボットをもってすれば、「ホモ・デウス(神のヒト)」が支配する時代の到来となるかもしれない。

柴田:このままでは大多数の労働者が切り捨てられてしまう。ハラリさんは「無用者階級が生まれる」と表現しています。かつて神が最上位の存在として崇められたように、今度はデータ処理に長けたAIが支配的地位に君臨する可能性も否めないのです。

行き着く先はディストピア? それとも……? 『ホモ・デウス』に託された希望

佐々木:『ホモ・デウス』の最終章では、非常に重要な問いが投げかけられています。「アルゴリズムの判断のほうが人間の判断より秀逸になったとき、人間そのものにどんな意味が残るのか」。

柴田:この答えは明示されていませんね。ですがハラリさんは絶望していないし、本書の最後では2つの希望を述べています。詳しくは本書に譲りますが、残された希望を現実にするには、身近な経験にばかり頼るのではなく、これまでの歴史を振り返らないといけません。

佐々木:ディストピアのような未来かと思いきや、その予想が覆され、「こういう未来を変えられる可能性」を提示しているのが本書の素晴らしいところ。

人間に残された役割の1つは、政治哲学のようなものではないでしょうか。たとえば自動運転車のトロッコ問題。車の進む先に子どもがいて、このままではひいてしまう。けれどもハンドルを切ると、別の人をひく恐れがある。そのときに運転を制御するAIはどちらを選ぶようにプログラムすべきなのか。運転手を守ることが最優先なのか。これは社会でどれくらいの人が幸せになればいいのかという議論にも関わってくるし、現状では人間だから意思決定できることだと思っています。

こうした唯一の正解のない世界で、より重要になってくるのが「物語」を紡ぎ出すこと。物語がなければ人間は生きていけません。

柴田:こうした問いの答えを考え続け、議論し続けること。そのプロセス自体が人間だからこそ生み出せる価値、人間の役割でしょうね。

『ホモ・デウス』は、世界を俯瞰的に捉え、凝り固まった考えから解き放ってくれる作品。こういう作品こそ日本語に翻訳する価値があると思っていますし、一読者として最高の読書体験でした。今後も多くの方にハラリさんの著書を読んでいただきたいですね。

ハラリさんが歴史的知識をもとに導き出した、未来の「3つのシナリオ」とは? 詳細はこちらの要約で! 上巻は無料で読めます。

柴田 裕之(しばた やすし)

翻訳家。早稲田大学、Earlham College卒業。訳書に、ドゥヴァール『道徳性の起源』、リドレー『繁栄』(共訳)、コスリン/ミラー『上脳・ 下脳』、リフキン『限界費用ゼロ社会』、ファンク『地球を「売り物」にする人たち』、ハラリ『サピエンス全史(上下)』『ホモ・デウス(上下)』、ドゥヴァール『動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか』、デケイロス『サルは大西洋を渡った』(共訳)、クチャルスキー『完全無欠の賭け』、カシオポ/パトリック『孤独の科学』、ガザニガ『人間とはなにか』など。

佐々木 俊尚(ささき としなお)

1961年、兵庫県生まれ。毎日新聞社で12年あまり事件記者を務めた後、月刊アスキー編集部に移籍。2003年、独立してフリージャーナリストに。ITと社会の相互作用と変容、ネットとリアル社会の衝突と融合を主なテーマとして執筆・講演活動を展開してきた。『電子書籍の衝撃――本はいかに崩壊し、いかに復活するか?』で2010年度大川出版賞を受賞。他の著書に、『ネット未来地図』『「当事者」の時代』『レイヤー化する世界』『自分でつくるセーフティネット』『広く弱くつながって生きる』など。Kindle Singles作品に『新しいメディアの教科書』『これからの政治をゼロから考えよう』がある。