「ウェブ」ではなく「本」を読まなければならない理由スマホ全盛時代に求められる本の役割とは

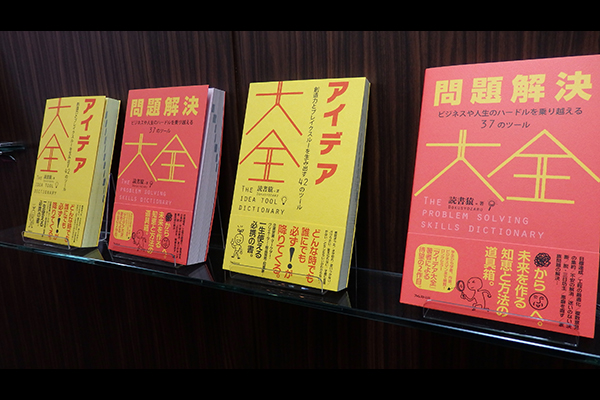

昨年出版された『アイデア大全』『問題解決大全』が、スマッシュヒットを記録しています。『アイデア大全』は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2018」の総合第5位、リベラルアーツ部門第2位にも選ばれました。また『問題解決大全』は12月の発売ながらすでに4刷と、こちらもロングセラーになっていくことが予想されます。 著者は読書猿さん。ブログやメルマガなどで古典から新刊にいたるまで、さまざまな書籍を紹介・批評している人物です。ブログの開始時期が2008年、メルマガの開始時期がさらにその10年ほど前ですので、ご存知の方も少なくないかもしれません。

「読書猿」というペンネームは、「読書家、読書人を名乗る方々に遠く及ばない浅学の身」ゆえとのことですが、いやはやとんでもない。この方が読書家を名乗れないのであれば、ほとんどの人は読書家を名乗れないでしょう。 普段は社会人として働きつつ、その叡智をさらに研ぎすませていく読書猿さんに、今回『大全』シリーズを執筆された理由、そして知の深め方について、お話を伺いました。

「すべてを知りたい」

──『アイデア大全』や『問題解決大全』では、古今東西のさまざまなアイデア発想法や問題解決法が紹介されており、あらためて読書猿さんの知識の広さを実感しました。まずは読書猿さんの知のルーツについて伺わせてください。

僕はもともと大学では哲学を学んでいたんです。大学に入るとき、どの学部を選んでいいのかすごく迷っていました。全部やりたかったんですよ。科学も文学も芸術もやりたい。どこならできるのかと思ったときに、哲学なら全部できると思ったんですね。入ってみてそれは大きな誤解ということがわかったんですけど(笑)。それで、いろんなことを自分でも勉強しなきゃいかんかなと。ルーツはそこにあると思います。

哲学というのはフィロソフィー(Philosophy)、知を愛するということじゃないですか。知りたいということがあれば、全部哲学になる。だけどそれをやろうと思うと、いま哲学書と呼ばれるものの範囲を超えていかなくてはいけない。

僕はなんの専門家でもありません。社会人になってから大学院にも行きましたが、いまは専門の学者ほど時間もかけられないですし、能力もないと思います。でもどんな学問であっても、その成果を利用することはできる。そういう思考で、『アイデア大全』や『問題解決大全』を書いてきました。

人類が築いてきた知の系譜をたどる

── 私自身、昔から読書猿さんのブログは拝読していました。古参のファンであればあるほど、読書猿さんが「アイデア」や「問題解決」というテーマの本をなぜお書きになったのか知りたいのではないでしょうか。

既存のアイデア本や問題解決本には、いくつかの不満がありました。そのひとつが「どういう背景があるか、出典があるか」を書いていないことだったんです。たとえばある技法が生まれた由来や背景を深堀りすると、別の技法とのつながりが明らかになったりします。そういうつながりが見えたほうが、自分独自の新しい発想も出てくるものです。

「先行研究にあたるのはめんどくさい」と思われるのかもしれませんが、それは知の営みが蓄積する条件です。これをやるがゆえに「巨人の肩に乗る」ことができる。僕の書いた本にすぐれている点があるとしたら、それは巨人の肩に乗っているから。巨人の肩に乗っているからこそ、僕みたいに知的に大したことがない人間でも本が書けるんです。

逆に「俺が与える○○法だけを使え」という本って、すごく狭いんですよね。先人たちが積み上げてきた知識があるからこそ、自分の思考があるはずなのに、それをなくしてしまうのは不誠実だし弱点になりかねない。人間がこれまで築いてきた知の系譜をわかっていたほうが、絶対いいなと思っています。

知の源泉は「教科書」にあり

── たしかに世の中にはさまざまな情報が溢れています。だからこそ良質な情報に触れることが難しいという面もある。読書猿さんはどのようにして知の基盤を築いてこられたのでしょうか。

主に海外の大学生が読むような教科書ですね。ちょっとセコい話なんですが、超有名な教科書って安いんです。いや教科書って基本的に高いんですよ。ただ有名な教科書って、何度も何度も版を重ねます。教科書会社としては売りたいから、ちょっとだけ変えてすぐに新しい版を出すわけです。でもひとつ前の版と比べると、内容はほとんど変わっていない。

大学の図書館は、教科書をある程度買います。だから版が変わると大量の教科書が市場に出る。ネットの古書店を見てみてください。Ex-library と書いてある本が、最安値で手に入りますよ。お金がない独学者でも沢山の本が手に入るんです。

教科書を読めば次になにを読んだほうがいいかがわかりますし、いまの分野で常識になっていることもわかる。もちろんタイムラグはあります。最先端の知識に追いつくためには、そこから10年間分ぐらいかかったりする。でも日本での遅れ具合からすれば、問題にならないタイムラグです。

教科書はとにかく有益。文献リストにもなるし、入門書にもなるし、辞書にもなる。なにかある分野のことを学習する時、もっとも使えるハブなんです。向こうだと「こんな分野にも!」っていうところにも教科書があります。だから効率よく検索でき、学習できる。海外と日本の学習環境では、高速道路と地べたぐらいの違いがあります。

辞書を読まない理由はない

辞書も教科書と同じく、くりかえし読むことを前提にしている書物です。一回読んで終わる辞書はありえない。逆にいうと手元においてある本は、辞書みたいに読む本ですね。

たとえば自分の場合、『思想のドラマトゥルギー』という対談本はもう何十年と読んでいますね。何度読んでもおもしろいんです。著者の林達夫は私淑(ししゅく)している人のひとりで、『世界大百科事典』の編者でもある。

百科事典のなかには項目の長いものもありますが、それでも普通の本一冊よりはずっと短い。いろんな記事にランダムアクセスできるし、もうなんで読まないの?っていう(笑)。「こんなにおいしいところだらけなのに」って思うぐらい辞書が好きです。

「ネット」ではなく「本」であることの意義

── 最近では「本」という形式ではなく、ウェブ上の文章を目にする機会が増えてきたように感じます。書物とネットの情報では、どれぐらいの差があると思われますか。

昔に比べると、ネットってすごく情報量が多くなったと思うんですよ。でもだからこそ、ネットで調べ物するときに困ることが多い。

僕はネット歴が長くて、インターネットの前の時代からやってます。ただ最初はすごく便利だと思ってたんですけど、ブログが出てきたぐらいから、検索結果が「汚染」される感覚があってですね(笑)。工夫しないといけなくなった。

もちろんネットに有益な情報がないというわけじゃないです。たとえば入手できない本を見ようとしたら、日本だと国会図書館に行かなくちゃいけない。とんでもなく大変です。ネットならこのへんの問題を解決できる。

ただ一方で、体系的なものを手に入れようとすると、ネットって基本的にすごく面倒くさいんです。教科書の話に戻りますが、教科書って一流の人間がまとめてくれているんですよ、たしかにひとつひとつの論文はネットで手に入りますけど、何百何千という文献をチェックするのは基本ムリじゃないですか。心も折れるしね。それを優秀な人間が、一冊にまとめてくれているのが教科書。インターネットにはそういうことをやるインセンティブがない。「スタンフォード哲学事典」みたいな例外はありますけど。

大全シリーズは図書館を「配っている」

── 『大全』シリーズがレファレンス(参照)や歴史をしっかり明示している理由、よくわかりました。ある種の教科書、辞書としての役割をもっているからこその「大全」というわけですか。

個人的には正直、そこまでモノとしての「本」には思い入れはないんです。論文のほうが短いし、たくさん読めるじゃないですか。書物よりも論文のほうが知的営為としては重要です。実際役に立つしね。

その一方で、本としてまとめる意義は確実にあります。いろんな情報が手に入りやすくなったからこそ、読むべき本をきちんと押さえていると、すごく効率が上がる。

僕は本を書きながら、図書館を配って歩いていると思っているんですよね。僕の書いた本は正直、誰でも書けるようなことです。だけどみんながそんな時間をとれるとは思っていない。そのぶんの時間を節約してもらうことができているかなと。

もうひとつは、情報を編集することで、見えてくるモノもあるということです。たとえば僕の本に載せている方法って、すでにどこかで書かれていることばかりじゃないですか。でも一覧にしてあらためて構成することで、なにか見えてくるものがあるのだとしたら、僕の仕事の意味もあると思います。

「問題解決」には2つの種類がある

──『問題解決大全』では、問題解決の手法がリニア(直線的)なものとサーキュラー(円環的)なものという2つに大別されています。まさにこれも「情報の編集」ですね。

リニアな問題解決というのは、明確な「原因」があって、そこに対処すれば「結果」が変わるという発想なんです。だけど現実には、自分自身が問題に巻きこまれていたりして、明確な「原因」がわからないことも多い。

一方でサーキュラーな問題解決というのは、問題が生みだしている力を、逆に利用するような手法です。悪循環に組みこまれながらも、その悪循環をちょっと組み替える。リニアが「剛」なら、サーキュラーは「柔」のようなイメージです。

この本ではどちらの手法も紹介しているんですけど、じつはサーキュラーな問題解決のほうが、多くの人たちにとって有効なんじゃないかと僕は考えています。でもリニアな問題解決が不要かというと、そういうわけでもない。

── 問題解決にはさまざまな性質のものがあることをまず認識し、自分の置かれている状況に合わせて使っていく。『問題解決大全』を読んでいると、その大切さをあらためて実感します。

『問題解決大全』はとくに、困っている人に使っていただければと思っています。困っている人って、なかなか自分の現状を「問題」と認識していなかったりする。でも単なる「困り事」ではなく、「問題」としてそれを捉えなおせば、解決の方法も出てくるはず。そのために使える技術、考え方をこの本には詰めこみました。

何か困ったことが起きたとき、どうしようもなく絶望したとき、人生論の本じゃなく問題解決の本を読んでいただければ嬉しいです。だって考え方変えても人生変わらないですよ(笑)。でも問題解決だったら変わるかもしれない。

「もっと自由に生きたほうがいい」とかわかりきっていることしか書いてない本を、ドクターショッピングのようにくりかえし買うのであれば、問題解決の本を買ったほうがいいと思います。

── 数多くの書籍を読みこまれきた読書猿さんだからこそ、そのお言葉に力強さを感じます。3冊目の本も期待しています。本日は本当にありがとうございました!

★読書猿さんの著作はこちら★

読書猿 (どくしょざる)

正体不明、博覧強記の読書家。メルマガやブログなどで、ギリシャ哲学から集合論、現代文学からアマチュア科学者教則本、日の当たらない古典から目も当てられない新刊まで紹介している。人を食ったようなペンネームだが、「読書家、読書人を名乗る方々に遠く及ばない浅学の身」ゆえのネーミングとのこと。知性と謙虚さを兼ね備えた在野の賢人。

処女作『アイデア大全』はロングセラーとなっており、主婦から学生、学者まで幅広い層から支持を得ている。