ライバルはいるか?

科学的に導き出された「実力以上」を引き出すたった1つの方法

著者

金間大介(かなま だいすけ)

金沢大学融合研究域融合科学系 教授

東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授

一般社団法人WE AT(ウィーアット) 副代表理事

一般社団法人日本知財学会 理事

北海道生まれ。横浜国立大学大学院工学研究科物理情報工学専攻(博士〈工学〉)、バージニア工科大学大学院、文部科学省科学技術・学術政策研究所、北海道情報大学准教授、東京農業大学准教授などを経て、2021年より現職。博士号取得までは応用物理学を研究していたが、博士後期課程中に渡米して出合ったイノベーション・マネジメントに魅了される。それ以来、イノベーション論、マーケティング論、モチベーション論等を研究。『先生、どうか皆の前でほめないで下さい:いい子症候群の若者たち』(東洋経済新報社)、『静かに退職する若者たち:部下との1on1の前に知っておいてほしいこと』(PHP研究所)など、著書多数。

金沢大学融合研究域融合科学系 教授

東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授

一般社団法人WE AT(ウィーアット) 副代表理事

一般社団法人日本知財学会 理事

北海道生まれ。横浜国立大学大学院工学研究科物理情報工学専攻(博士〈工学〉)、バージニア工科大学大学院、文部科学省科学技術・学術政策研究所、北海道情報大学准教授、東京農業大学准教授などを経て、2021年より現職。博士号取得までは応用物理学を研究していたが、博士後期課程中に渡米して出合ったイノベーション・マネジメントに魅了される。それ以来、イノベーション論、マーケティング論、モチベーション論等を研究。『先生、どうか皆の前でほめないで下さい:いい子症候群の若者たち』(東洋経済新報社)、『静かに退職する若者たち:部下との1on1の前に知っておいてほしいこと』(PHP研究所)など、著書多数。

本書の要点

- 要点1著者の調査によると、ライバルがいる人の方が、幸福度や、仕事に対するモチベーションと満足度が高い。ライバルの有無によって成長実感にも差が見られた。

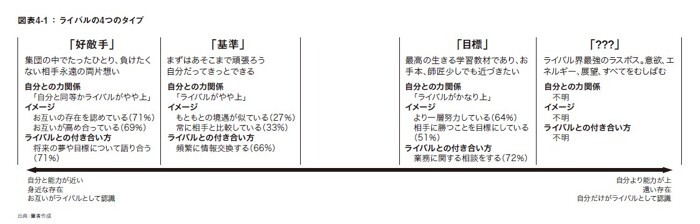

- 要点2本書では、ライバルの型として「好敵手」「目標」「基準」「ゴースト」の4つを提示する。ゴースト型ライバルに実体はないが、強い存在感をもって自分を追い立てる。

要約

【必読ポイント!】 1200人の「ライバル」調査からわかったこと

ライバルと幸福度の関係

著者の「ライバル」に関する研究は、質問票調査を中心とした定量調査と、直接的な聞き取り(インタビュー)を中心とした定性調査からなる。

質問票調査の対象は20代から40代までの社会人で、対象は1200人。うち、有効な回答が得られた1151人を、質問票調査のサンプル集団とした。

インタビュー調査の第一対象者は、質問票調査と同様、20代から40代の社会人23名だ。加えて、8名の大学生・大学院生にもインタビューを実施した。

研究では、ライバルの有無を「現在いる」「かつていた」「一度もいない」の3タイプに区分した。「現在いる」あるいは「かつていた」人が合わせて約4割。一方で、これまで「一度もいない」人が約6割となった。ライバルが「いる」とした分野で最も多いのは「仕事」だ。

研究では、ライバルの有無と幸福度の関係を調査する設問も設けた。

結果は、「ライバルあり」の方が幸福度が高く、かつ「ライバルに対しポジティブなイメージを持つ」人たちの方が、「ライバルに対しネガティブなイメージを持つ」人たちよりも幸福度が高い。最も差が大きいところでは、「ライバルに対しポジティブな印象を持つ、現在ライバルがいる20代」は「ライバルにネガティブな印象を持つ、一度もライバルがいたことがない20代」と比べて、幸福度が39%も高かった。

ライバルを分類する

ダイヤモンド社提供

「あの人にだけは負けたくない」と「あの人に出会えて本当に良かった」。この相反する感情が、ひとりの人に抱く感情として同居することがある。実際、著者が実施した調査の結果からは、多くの人が誰かひとりのことを「ライバルであり、友でもある」と認識していることが見て取れる。本書ではこのような存在を「好敵手型ライバル」と呼ぶ。

一方、「目標型ライバル」も存在する。相手が抜きんでた人物であるという事実を認めつつ、それでもなお、「いつか追いつきたい」「いずれ肩を並べるようになりたい」と感じている――。そのような存在のことだ。

この続きを見るには...

残り2816/3675文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2025.02.07

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約