栗山魂

栗山魂

著者

著者

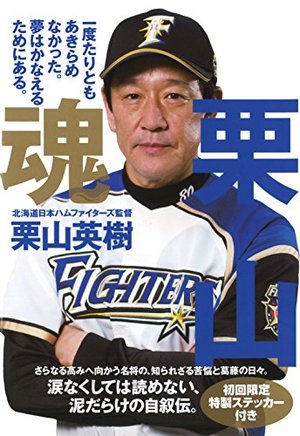

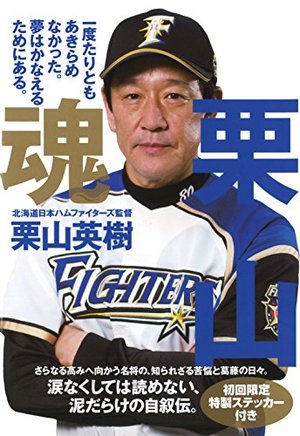

栗山 英樹(くりやま ひでき)

1961年生まれ。東京都出身。創価高校、東京学芸大学を経て、1984年にドラフト外で内野手としてヤクルトスワローズに入団。1年目で一軍デビューを果たす。

1989年にはゴールデングラブ賞を獲得。1990年のシーズン終了後、引退。引退後は、解説者、スポーツジャーナリストとして活躍。また、白鷗大学で教授として教鞭をとるなど、元プロ野球選手としては異色の肩書きを持つ。2011年オフ、北海道日本ハムファイターズ監督に就任。就任1年目にパ・リーグ優勝。2016年、連盟特別表彰最優秀監督賞と正力松太郎賞を受賞。

1961年生まれ。東京都出身。創価高校、東京学芸大学を経て、1984年にドラフト外で内野手としてヤクルトスワローズに入団。1年目で一軍デビューを果たす。

1989年にはゴールデングラブ賞を獲得。1990年のシーズン終了後、引退。引退後は、解説者、スポーツジャーナリストとして活躍。また、白鷗大学で教授として教鞭をとるなど、元プロ野球選手としては異色の肩書きを持つ。2011年オフ、北海道日本ハムファイターズ監督に就任。就任1年目にパ・リーグ優勝。2016年、連盟特別表彰最優秀監督賞と正力松太郎賞を受賞。

本書の要点

- 要点1高校や大学を選ぶときは親の意向にしたがった著者だったが、プロ野球選手になるという夢だけは最後まで諦められなかった。

- 要点2プロ野球選手になった当初は、周りのレベルの高さに自信を失ってしまっていた。だが、監督に励まされるうちに、徐々に自分のプレーを取り戻し、出場機会を増やしていった。

- 要点3「メニエール病」という難病に苦しめられながらも、プロ6年目にはゴールデン・グラブ賞を獲得する活躍を見せた。

- 要点4引退してから21年後、野球監督としてふたたびプロ野球界に帰ってきた著者は、就任後5年目にチームを日本シリーズ制覇に導いた。

要約

プロ野球選手になるまで

チームプレーの大切さを知る

Brand X Pictures/stockbyte/Thinkstock

小学校1年のときに父親が監督を務めるチームに入団した著者は、小学校4年になる頃には5、6年生にまじってピッチャーを任されるなど、順調にその能力を発揮していった。ただ、毎年のように決勝戦まで勝ち残っていたものの、いつも準優勝に終わっていたのが心残りだった。それだけに、小学校6年の夏の大会は、「絶対に優勝する!という気持ちで臨んだ。

しかし、それまでエースとして1回戦からマウンドを守っていた著者は、決勝という舞台で先発落ちし、ショートで出場することになってしまう。優勝のかかった大切な一戦で投げたいと考えていた著者は気落ちしたが、プレーボールが宣告されてからは試合に集中し、見事優勝に貢献した。

この経験を通じて、仲間と力を合わせて勝つのがこんなにも嬉しいことなんだと著者ははじめて実感した。それまでは、「自分がしっかりやらないと勝てない」と考えていたのだ。自分の居場所だったマウンドから離れてみたことで、あらためてチームという存在の大切さをわかったのである。

バレーボールの経験が野球に生きた

中学生になった著者が入部したのは、野球部ではなくバレーボール部だった。野球部に指導する監督がいなかったこと、また、校内でもっとも練習が激しいとされるバレーボール部に入れば、自分をもっと鍛えることができると考えての決断だった。

過酷な練習を続けていくなかで、徐々にバレーボールの魅力にハマっていった著者だったが、膝を故障してしまい、バレーボールを引退せざるをえなくなった。これには落ちこんだものの、頭のスイッチを切りかえ、ふたたび野球と向き合う決意を固めた。

できたばかりの「小平ポニーズ」という中学生硬式野球のチームに入団した著者は、そこでエースとしてすばらしい活躍を見せた。バレーボールでの経験も役に立った。跳躍や屈伸といった動きに磨きがかかっただけでなく、当時160センチにも満たなかった著者は、考えてプレーするということを、バレーボールの経験を通じて強く意識するようになっていた。

はかなく消える夢

EHStock/iStock/Thinkstock

甲子園をめざすため、高校は野球の名門校に行きたいと考えていた著者だったが、両親、特に父からの強い反対を受けた。「野球で高校を選ぶことを否定はしない。でも、大きなケガでもして野球ができなくなったらどうするのか」というのが父の考えだった。

結局、教育方針などを考えて、創価高校に進むことを決めた。甲子園の出場経験はないものの、野球部の強化に力を入れると説明を受けていたこともあった。すでに実績のある強豪校ではなく、自分たちの力でチームを強くしていくのもチャレンジとしておもしろいと考えた。

練習はとにかく過酷だった。名門校との対戦では、絶望的になるぐらいの負けかたをしたこともあった。それでも著者はめげることなく、自分自身のレベルを引き上げることに全力を注いだ。

やがて、甲子園出場が現実味を帯びてきた。3年生の春季大会では、東京都のベスト4まで勝ちあがった。惜しくも関東大会への出場はならなかったものの、夏に向けて手応えを得た著者は、さらに熱心に練習に打ちこんだ。

だが、夏の東京都予選4回戦で、創価高校はあろうことかコールド負けを喫してしまう。エースである著者が打ちこまれてしまったのだ。ポッカリと予定が空いてしまった高校生活最後の夏休みは、自問自答を繰りかえした。

3打席目の勝負

甲子園に行けないのであれば、大学からプロをめざそう。そう決意した著者は、東京六大学で野球をすることを目標に猛勉強を開始した。その結果、無事に明治大学に合格。新入学生のリストを眺めながら、絶対にポジションを取ってやると闘志を燃やした。

ところが、同じく合格していた東京学芸大学の野球部の部長から、「ぜひうちに来てほしい」と誘いを受けた。

この続きを見るには...

残り2866/4435文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2017.03.30

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約