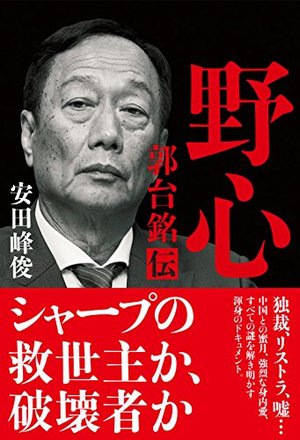

野心

郭台銘伝

著者

安田 峰俊(やすだ みねとし)

1982年滋賀県生まれ。ルポライター、多摩大学経営情報学部非常勤講師。立命館大学文学部(東洋史学専攻)卒業後、広島大学大学院文学研究科修士課程修了。在学中、中国広東省の深圳(しんせん)大学に交換留学。一般企業勤務を経た後、著述業に。アジア、特に中華圏の社会・政治・文化事情について、雑誌記事や書籍の執筆を行っている。著書に『和僑』『境界の民』(角川書店)、『「暗黒・中国」からの脱出』(文春新書)の編訳など。

1982年滋賀県生まれ。ルポライター、多摩大学経営情報学部非常勤講師。立命館大学文学部(東洋史学専攻)卒業後、広島大学大学院文学研究科修士課程修了。在学中、中国広東省の深圳(しんせん)大学に交換留学。一般企業勤務を経た後、著述業に。アジア、特に中華圏の社会・政治・文化事情について、雑誌記事や書籍の執筆を行っている。著書に『和僑』『境界の民』(角川書店)、『「暗黒・中国」からの脱出』(文春新書)の編訳など。

本書の要点

- 要点1鴻海が得意としているのは、委託元企業の新製品の設計からアフターサービスまでのすべてを請け負う、EMSという電子製品の一貫生産である。

- 要点2シャープをはじめ、鴻海がM&Aを積極的に進めているのは、主要取引先であるアップル製品の人気の陰りや、中国における人件費の高騰などの事情が大きく関係している。

- 要点3郭台銘は、人生の時間のほぼ100%を仕事に費やし、1日に16時間働く生活を何十年も続けてきた苛烈な人物だ。一方、質素な生活を好み、家族を大事にするという一面も持ちあわせている。

要約

鴻海はどのような企業なのか

シャープを丸ごと買えてしまうほどの実力

Cedar_Liu/iStock/Thinkstock

鴻海(ホンハイ)がどのような会社なのかを知るためには、まず現在の彼らがいかなる業務に携わる企業で、どのような経営判断ゆえに、シャープをはじめとした買収ラッシュに踏み切ったのかを見ていかなければならない。

鴻海が得意としているのは、大手メーカーの電子製品の製造過程を請け負う受託生産という、いわゆる裏方的なビジネスだ。そういう事情もあり、日本の一般消費者のあいだではこれまでほとんど知られていなかった。しかし、鴻海の業績はきわめて順調だ。1974年に創業して以降、最初期を除けばほぼ一貫して驚異的な速度で拡大を続けている。浮き沈みの激しい電子製品業界で、30年間ひたすら成長と拡大を続けてきたのは、ほとんど「奇跡」と呼んでもいいほどである。

2016年6月時点で、鴻海の時価総額は日本円換算で約4.3兆円に達し、ソニー(約3.8兆円)やパナソニック(約2.3兆円)を大きく上回る。ちなみにシャープの時価総額は6000億円程度だ。シャープの買い取りに戸惑いを覚える日本国内世論のなかには、日本企業が台湾企業よりも格上だとする考えが散見されるが、こうして数字を見てみても、鴻海がシャープを会社丸ごと買収できる実力の持ち主であるとわかるだろう。

EMSというビジネスモデル

鴻海の採用している受託生産というシステムは、もともとアパレルや靴などの製造業界で一般的な手法だったが、鴻海はそれを電子製品の製造に応用した。

こうしたビジネスについて、「下請け」「組み立て屋」といったネガティブな評価をする人も少なくないが、そうした評価は必ずしも的を射たものではない。なぜなら、鴻海のような大手の受託生産企業が担っているのは、たんに他社製品の部分を自社の工場で組み立てるだけの単純作業ではなく、EMS (Electronics Manufacturing Service)と呼ばれる電子製品の一貫生産だからである。ときには委託元企業の新製品のプロジェクトを設計や施策の段階から担当し、その後の部品調達や製造・発送、補修などのアフターサービスまでのすべてを担うのがEMSだ。組立はあくまで、その製造過程の1パートを占めるにすぎない。

ただし、EMSというビジネスモデルには収益性の限界がある。実のところ、鴻海の粗利益率は、「死に体」であるシャープよりもさらに低い。というのも、電子製品の製造プロセスで最も利幅が大きいのは、製品企画や開発(R&D)、そして製品販売だからだ。工場における製品の組み立ては、基本的に「誰にでもできる」性質の作業であるため、付加価値が低いのである。

そのため、いかに付加価値の高い設計段階からの請け負いをおこなうなどの努力をしても、結局は徹底的に人件費をカットし、膨大な受注量と生産量を維持することで、売上高の数字の規模を積み上げていくしかない。鴻海の売上高が極端に高いのは、こうしたEMSの構造的な性質も大いに関係している。

M&Aをしなければならない理由

Kritchanut/iStock/Thinkstock

飛ぶ鳥を落とす勢いで成長をつづける鴻海だが、ここ数年は経営上の大きな曲がり角に差しかかっている。主な理由は中国での人件費の高騰だ。近年、鴻海はインドなど第三国への工場の移転や、中国工場のロボット化を進めているようだが、問題の抜本的な解決にはほど遠い。

加えて、鴻海の売上高の4~5割を占めると言われるアップルのiPhoneやiPadの売上も陰りを見せはじめている。アップルの不振は鴻海の不振に直結する重大な問題だ。そこで彼らが進めているのが、M&Aによるグループの拡大と経営の多角化である。

「(シャープの買収は)私にとっての新たな『創業』だと考えている」――買収の決定後、郭台銘(かくたいめい)は周囲にそう繰り返している。シャープをグループ傘下に入れる狙いには、アップルの高度な品質要求を満たすため、シャープの技術力がほしかったという事情もあるが、BtoC(一般消費者向け取引)ビジネスへの進出という目論見があるのはまちがいないだろう。

これまで、鴻海はEMS企業として顧客に警戒心を持たれないように、自社ブランドの立ち上げに慎重だった。だが、

この続きを見るには...

残り2582/4308文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2017.01.24

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約