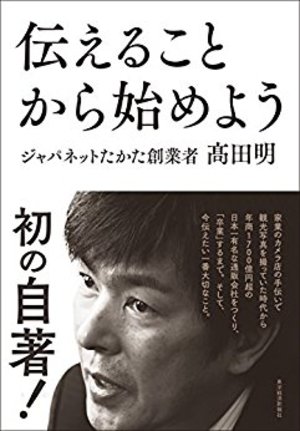

伝えることから始めよう

伝えることから始めよう

著者

著者

髙田 明 (たかた あきら)

ジャパネットたかた創業者、A and Live代表取締役

1948年長崎県平戸市生まれ。大阪経済大学卒業。阪村機械製作所に入社。入社2年目からヨーロッパに駐在し、機械営業の通訳に従事。74年平戸へUターンし、父親が経営していた「カメラのたかた」に入社。観光写真撮影販売から事業拡大し、86年に分離独立して株式会社たかたを設立、代表取締役に就任。90年からラジオショッピング、94年にはテレビショッピングに参入し、通信販売事業を本格的に展開。99年ジャパネットたかたに社名変更。2011、12年はテレビの販売不振で2期連続減収減益。2013年は、自らの進退を懸けて過去最高益更新の目標を掲げる。テレビに代わる商材の発掘、東京オフィス開設等々が奏功し、目標を達成。2015年1月、ジャパネットたかた社長の座を長男に譲り退任。同時にA and Liveを設立。2016年1月にはMCとしての番組出演も「卒業」。現在は地方創生への想いから「おさんぽジャパネット」というおさんぽ番組にのみ出演している。

ジャパネットたかた創業者、A and Live代表取締役

1948年長崎県平戸市生まれ。大阪経済大学卒業。阪村機械製作所に入社。入社2年目からヨーロッパに駐在し、機械営業の通訳に従事。74年平戸へUターンし、父親が経営していた「カメラのたかた」に入社。観光写真撮影販売から事業拡大し、86年に分離独立して株式会社たかたを設立、代表取締役に就任。90年からラジオショッピング、94年にはテレビショッピングに参入し、通信販売事業を本格的に展開。99年ジャパネットたかたに社名変更。2011、12年はテレビの販売不振で2期連続減収減益。2013年は、自らの進退を懸けて過去最高益更新の目標を掲げる。テレビに代わる商材の発掘、東京オフィス開設等々が奏功し、目標を達成。2015年1月、ジャパネットたかた社長の座を長男に譲り退任。同時にA and Liveを設立。2016年1月にはMCとしての番組出演も「卒業」。現在は地方創生への想いから「おさんぽジャパネット」というおさんぽ番組にのみ出演している。

本書の要点

- 要点1目の前のことに全力で取り組めば、おのずと何が問題なのかが見えてくるし、その解決策も浮かんでくる。

- 要点2「やらなかった」という失敗はあるが、一生懸命にやったことに失敗はない。

- 要点3人に「伝わる」ようにするためには、誰のために伝えるのかを明確にし、「伝えたい」という熱い想いをもつことが肝要である。

- 要点4自分の視点だけで独りよがりの伝え方をしてはいけない。相手の目線から自分を眺めるよう努めるべきだ。

要約

今を生きる

一生懸命に今を生きれば課題は見えてくる

a.collectionRF/Thinkstock

25歳のとき、新卒で入社した会社を2年強で辞めた髙田氏は、長崎県平戸市の実家に戻り、「カメラのたかた」という写真店を手伝うことにした。ちょうどカラー写真が普及しはじめた頃だった。

平戸市は年間200万人近い観光客が訪れる一大観光地でありながら、当時カラー現像ができたのはカメラのたかたのみだった。そのため、店は連日大忙し。毎夜、複数のホテルの宴会場で写真を撮って夜中に現像し、朝食会場に売りに行った。毎晩1500~2000枚もの写真を現像するので、睡眠時間は毎日2~3時間が当たり前だったが、家族一丸となって働くのは非常に楽しかったと髙田氏は振り返る。

また、当初は父親から言われた仕事を楽しんでやっていただけだった髙田氏だが、目の前の仕事に真剣に取り組むなかで、仲がよさそうな数人での写真も撮ってあげたり、宴会がはじまる前に集合写真を撮ったり、プリントするときに文字を入れたりと、徐々に自分なりの工夫をするようになった。すると、1人で写っている写真に加え、追加で2枚、3枚と買ってもらえるようになった。

さらに、昼間は観光地についていって、現地での写真撮影もおこなうようにした。写真だけではつまらないと考え、今度はそれをアルバムにしたりお皿に焼いて売ったりもした。ホテルで売れ残った写真を観光地でも売りはじめると、朝バタバタして買えなかった人にも買ってもらえるようになった。

目の前のことに一生懸命向き合っていると自然と課題が見えてくるし、それを解決するためのアイデアも自然と生まれてくると髙田氏は語っている。「今を生きる」ことこそが、髙田氏が常に大切にしている考えだ。

できない理由ではなくできる理由を探す

27歳で結婚してすぐ、髙田氏は玄界灘に面した松浦という町で支店を任されることになった。そこで奥さんと話し合い、当初月商55万円だった店を、1年間で月商300万円の店にするという目標を設定した。

これは並大抵のことで成し遂げられる数値ではない。松浦は人口2万人ほどの小さな町で、平戸と違って観光客がやってくるホテルがなかった。そのため、利益が出るのは主にフィルムを売ること、現像してプリントすることに限られていた。

髙田氏は、とにもかくにも現像するフィルムを集めなければと考え、建設現場を回ることにした。公共事業は役所に工事写真を提出しないといけないため、たくさんフィルムが出る。松浦中の工事現場を回ってコネをつくり、集配ルートを確立させると、フィルムの請負に加え、今度はカメラやフィルムも買ってもらえるようになった。

それでも月300万円には到底届かなかったが、旅館に行ってカメラを並べさせてもらったり、大手の旅行会社と契約して団体旅行に添乗し、撮影させてもらったりした。その結果、

この続きを見るには...

残り2840/4002文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2017.07.07

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約