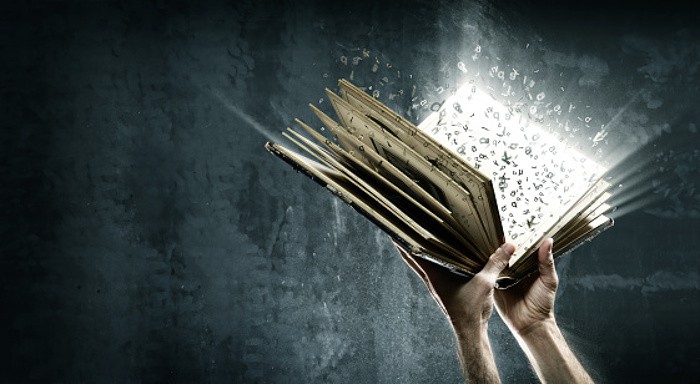

【必読ポイント!】 理想的である深い読みはどのように生まれるのか

読字は先天的な能力ではない

人類は誕生時から字が読めたわけではない。その事実は、10年にわたる著者の「読字脳」に関する研究の出発点となった。

わたしたちの脳は、高度な機能をいくつも持っているのではなく、備えた機能をうまく使いまわしながら、未知の能力を開拓していく。脳は可塑性(かそせい)がとても高いので、機能の用途を変えることで、新しい経路をつくっていけるのだ。

口頭言語は先天的な能力であり、言葉を話したり考えたりする能力を生み出す専用の遺伝子がある。そのため典型的な言語環境で育つ子どもは、話し方を教わらずとも、その言語を話せるようになる。一方で読字は後天的な能力であり、幼い脳にとって、読字にまつわる脳内回路を形成する環境は不可欠だ。

そうしたことから、読み手固有の言語条件と学習環境によって、読字脳の形成はかなり変動する。理想的な読字回路はひとつではないが、「読字は人間にとって自然であり、言語のように子どもの準備がととのえば完成形で現われる」という思い込みは、いますぐ捨て去るべきである。

深い読みに至るまでのプロセス

高次の読字体験を指す「深い読み」には、そこに至るまでのプロセスがあり、多くの時間を必要とする。ここからは、深い読みのプロセスについて詳しくみていこう。

深い読みのプロセスのひとつに、他人の視点に立ち、その気持ちになるという行為がある。プルーストが「孤独のただなかにあってもコミュニケーションを実らせることのできる奇跡」と表しているように、読むという経験は別世界の人とのコミュニケーションである。神学者のジョン・S・ダンは、読書における出会いと他者視点取得のプロセスを「移入」の行為と呼んだ。

ここで、ある演劇教師の話を紹介しよう。彼の劇団では、シェイクスピアを上演していた。ある日、彼のもとを13歳の少女が訪ねてきて、劇団の一員になりたいと懇願した。それはふつうの少女の願いに思えたが、彼女は余命わずかと医師から宣告されていたのだ。彼は迷わず、彼女を『ロミオとジュリエット』のジュリエット役にし、一緒に公演を重ねた。すると驚くことに彼女は医学的見通しを裏切り、いまはなんと大学で医学と演劇の二重学位を取るところだという。

この少女の例が語るのは、他人の人生に入り込むことが、自分の人生にもちうる意味の強度である。演劇において演者が役になりきるように、読書をするときも、とても深い移入がおこなわれる。読む行為には意識を変える側面があり、やけになることや憔悴することがどういった感情かを感じとることもできる。

背景知識の必要性

深い読みのプロセスには、背景知識も欠かせない。小説家であるアーネスト・ヘミングウェイは、次のようなわずか六語から成る物語をつくった。

For sale: Baby shoes, never worn. (売ります。ベビーシューズ、未使用)

この文言を見た読者は、小さな足を通すことがなかった一足のベビーシューズが、ぽつんと置かれるイメージとともに、「売ります」という言葉から悲しいシナリオを思い浮かべただろう。

子どもでも、この物語を解読できるかもしれない。だが物語の根底にある意味を推測できる背景知識はまだ備わっていないはずだ。このような深い読みのプロセスのためには、背景知識を増やし、知識を発展させていく必要がある。

深い読みにおける科学的手法

深い読みのプロセスにおいて、科学的手法と考えられるものがいくつかある。