世界史とつなげて学ぶ 中国全史

世界史とつなげて学ぶ 中国全史

著者

著者

岡本隆司(おかもと たかし)

1965年、京都市生まれ。現在、京都府立大学教授。京都大学大学院文学研究科東洋史学博士後期課程満期退学。博士(文学)。宮崎大学助教授を経て、現職。専攻は東洋史・近代アジア史。著書に『近代中国と海関』(名古屋大学出版会・大平正芳記念賞受賞)、『属国と自主のあいだ』(名古屋大学出版会・サントリー学芸賞受賞)、『世界のなかの日清韓関係史』(講談社選書メチエ)、『李鴻章』『袁世凱』(岩波新書)、『近代中国史』(ちくま新書)、『中国の論理』(中公新書)、『中国の誕生』(名古屋大学出版会・樫山純三賞、アジア太平洋賞特別賞受賞)、『清朝の興亡と中華のゆくえ』(講談社)、『世界史序説』(ちくま新書)、『近代日本の中国観』(講談社選書メチエ)、『増補 中国「反日」の源流』(ちくま学芸文庫)、『君主号の世界史』(新潮新書)、『「中国」の形成』(岩波新書)、『教養としての「中国史」の読み方』(PHP研究所)など多数。

1965年、京都市生まれ。現在、京都府立大学教授。京都大学大学院文学研究科東洋史学博士後期課程満期退学。博士(文学)。宮崎大学助教授を経て、現職。専攻は東洋史・近代アジア史。著書に『近代中国と海関』(名古屋大学出版会・大平正芳記念賞受賞)、『属国と自主のあいだ』(名古屋大学出版会・サントリー学芸賞受賞)、『世界のなかの日清韓関係史』(講談社選書メチエ)、『李鴻章』『袁世凱』(岩波新書)、『近代中国史』(ちくま新書)、『中国の論理』(中公新書)、『中国の誕生』(名古屋大学出版会・樫山純三賞、アジア太平洋賞特別賞受賞)、『清朝の興亡と中華のゆくえ』(講談社)、『世界史序説』(ちくま新書)、『近代日本の中国観』(講談社選書メチエ)、『増補 中国「反日」の源流』(ちくま学芸文庫)、『君主号の世界史』(新潮新書)、『「中国」の形成』(岩波新書)、『教養としての「中国史」の読み方』(PHP研究所)など多数。

本書の要点

- 要点1ユーラシア大陸において、遊牧民族と農耕民族の境界線で発展した古代文明の一つが中国である。中国は、寒冷化の影響を受けて多元的な国家としての道を歩み始めた。

- 要点2モンゴル人の統治を経て、明の時代に入ると中国は官民乖離が進み始めた。

- 要点3欧米に翻弄された清の時代を経て、農民を中心に支持を集めた共産党が革命を通じた多元的国家の運営を担うことになる。

- 要点4中国の社会構造を読み解くには、歴史的な多元性がキーワードとなる。

要約

多元的国家としての中国のはじまり

中国史のはじまり

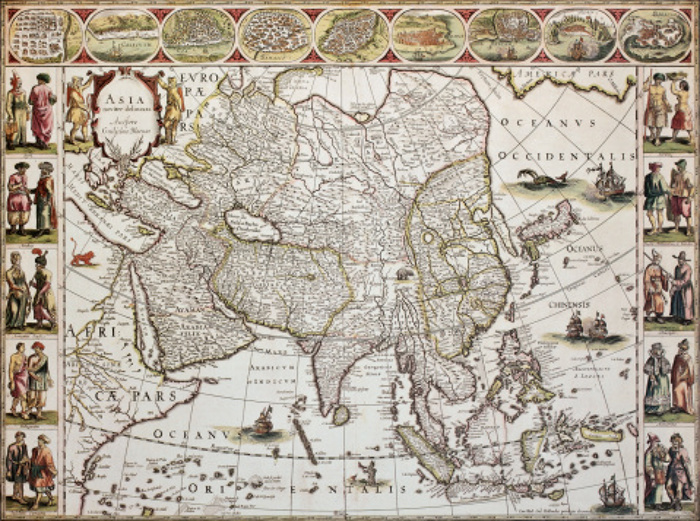

marzolino/gettyimages

中国を含むユーラシアは、地球上でもっとも大きな大陸だ。海岸線に近い湿潤地域では、農耕が発明され定住生活が可能となった。一方で、内陸部の乾燥地域では、一定の季節、地域でしか植物が育ちにくいことから、移動を繰り返す遊牧生活となる。

農耕地域と遊牧地域は、気候や生態系に加え、生活習慣や風習が異なり、互いに持っていないものを持っている。その一部を交換しようということも起きる。だから両者が接する地域にはマーケットが生まれ、交渉や相談のため言語と文字も欠かせなかった。こうして、遊牧地域と農耕地域の境界線を中心に古代文明が発達していったという仮説が成り立つのだ。

ユーラシア大陸の遊牧地域と農耕地域は東西に広がっているため、その境界線も東西に伸びる。ユーラシア大陸では険しい山脈で東西南北に居住圏が分かれ、そこでそれぞれの文明が勃興し、それを東西の幹線道路であるシルクロードがつなげる形で発展した。中国史は、ユーラシアの「古代文明」発展プロセスの東ブロックとして始まったのだ。

初期の中国には、城壁に囲まれた無数の都市国家があった。そうして覇権を争う春秋戦国時代を経て、秦の始皇帝が戦国を統一し、400年続く漢王朝へと続く。このとき、ユーラシア大陸の西ブロックでは、無数にあったポリスが徐々に統一され、ローマ帝国が築かれた。東西の地域で同時代に平和が訪れたのは、決して偶然ではない。シルクロードを通じて影響を及ぼし合いながら発展し、同じ時期に、一定の到達点に達したと考えてよいだろう。

政治と経済の分離

3世紀ごろには、地球の寒冷化が契機となって北部の遊牧民の「民族大移動」が起こった。その結果、西ローマ帝国は滅亡することになる。東アジアでも同様に、遊牧民である匈奴などが中国の中心地域・中原に移住し、最終的に統一王朝は破滅した。

中国では寒冷化以降は都市が武装難民の標的になったため、城壁外に小さな「邨」が形成されるようになった。このような邨に逃げ込む流民や移民に働かせるため、屯田制が普及する。これを政府事業として行ったのが、「三国志」の主人公の一人である曹操だ。同じころ西洋においても、貴族や有力者が没落農民を受け入れて小作人とする農奴制が始まっている。

城外の各地に邨ができると、生産・経済活動も城壁の外で行なわれ、内側の都市には政府と軍隊が残された。政治と経済の分離である。種族間の対立は、軍事・政治的な勢力ブロックの林立へとつながった。漢人以外による小国が分立する「五胡十六国」を経て、南北朝の時代も、多数の小規模勢力に分かれていた。南北朝は多元的である一方で、コミュニティの代表者から「貴族」が生まれ、庶民との間に大きな身分格差が生じたという共通項もあった。

隋・唐の興亡

南北分立時代に終止符を打ったのが、北朝から誕生した隋だ。南北間の物流を担う大運河が建設され、南北分業の時代へと移行した。

混乱のうちにわずか30 年ほどで隋王朝は倒れ、唐が発足した。南方の経済力に頼らず、武力を中心に中国全土の統治を図り、朝鮮半島や日本などにも勢力を広げていった。

唐の版図は、北部にある「突厥」と呼ばれるトルコ系遊牧民の支配していた地域に及ぶ。突厥では、遊牧だけでは生活が成り立たないのでシルクロードを掌握し、さまざまな商売をおこなうソグド人とタイアップしていた。唐は、トルコ系遊牧民の軍事力と、ソグド系商業民という経済性を手にすることで、その多元性において一時的に繁栄をきわめたといえる。唐の都・長安はソグド人が経済を牛耳り、非常に国際色豊かであった。

そうした多元的な国家では、社会的な軋轢や問題が浮上しやすい。そこで隋も唐も利用したのが、インドからもたらされた仏教だ。そうしたものに頼らなければならないほど、実質的な勢力は頑健ではなかったのである。

現在に続く土台としての中華

中華の源流はいかに生まれたか

kool99/gettyimages

唐は8世紀から9世紀にかけて解体に向かう。中央アジアは、定住し始めたトルコ系遊牧民のウイグル人などによってトルコ化、イスラーム化が進んでいた。温暖化も一因となってウイグル人が抜けた東アジアでは、モンゴル系遊牧民が契丹を、ツングース系狩猟民が渤海を勃興し、勢力を拡大した。一方で、南方の中国では「唐宋変革」が起きていた。

この続きを見るには...

残り1901/3676文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2022.07.08

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約

![ニコマコス倫理学(上)[全2冊]](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/3038_cover_150.jpg)