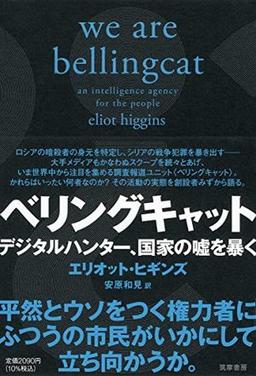

【必読ポイント!】 ベリングキャットの誕生

デジタル時代の報道

2011年の「アラブの春」は、デジタル時代の報道における情報が真実かどうかを検証する機運を高めた。

当時の著者は、むさぼるようにインターネットで最新情報をあさっていた。ニュース記事に収まらない、外国特派員のツイートやレポート、ユーチューブの動画、フェイスブックの投稿などを見つけ出しては、ネット記事のコメント欄に次々と投稿した。

曖昧な情報であふれるインターネットの世界で、著者が提供する信憑性の高い情報は、想像以上に重宝がられた。反政府側が支配したと主張する兵士の自撮り画像を、グーグル・マップを使った「ジオロケーション法」で分析、グーグル・アースも駆使して場所を特定し、公開したこともあった。

歴史はもはや勝者のみが記すものではない。敗者もやじ馬も、近所の住民も、みんなスマートフォンを持っているのだから。

ブログからベリングキャットへ

2011年、リビアのカダフィの死後、アラブの春を追っていたニュース中毒者たちが注目したのがシリアだ。アサド政権が市民の逮捕や殺害を続けていた。危険を冒してシリア入りするジャーナリストは皆無に等しかったが、インターネットには大量の情報があふれていた。

著者は、ブログ「ブラウン・モーゼス」を開設し、フリーランスの通信員とも協力しながら、情報を拡散していた。目を覆いたくなるような虐殺のライブ動画と向き合い、事実の究明に力を尽くした。

情報を発信し続ける中で心がけていたのは、冷静で分析的な態度を保つことだ。どちらかに肩入れすることなく、情報を発信して記録を残す作業に努めた。

動画を片っ端から当たっていく中で注目するようになったのが、武器である。武器を扱った経験はなかったが、ネットで検索して自ら解説するようになった。

こうして反政府軍が創意工夫で武器を自作していることや、政府軍がロシア製のクラスター爆弾を配備している証拠を発見した。化学攻撃を政府軍がおこなった証拠も掴んだ。

![自己信頼[新訳]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F3082_cover_150.jpg&w=3840&q=75)