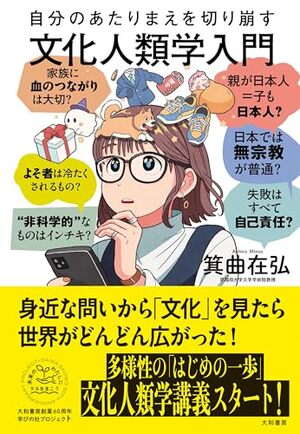

自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門

自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門

著者

著者

箕曲在弘(みのお ありひろ)

早稲田大学文学学術院教授。1977年東京都生まれ。専門は文化人類学、東南アジア地域研究。ラオスのコーヒー産地を主なフィールドに、環境・開発・経済に関する研究を進める。2002年早稲田大学第一文学部卒業、2013年同大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。東洋大学社会学部准教授などを経て、2022年より現職。第12回アジア太平洋記念賞(井植記念賞)、第42回澁澤賞などを受賞。著書に『フェアトレードの人類学』(めこん)、共編著に『人類学者たちのフィールド教育』(ナカニシヤ出版)、『東南アジアで学ぶ文化人類学』(昭和堂)がある。

早稲田大学文学学術院教授。1977年東京都生まれ。専門は文化人類学、東南アジア地域研究。ラオスのコーヒー産地を主なフィールドに、環境・開発・経済に関する研究を進める。2002年早稲田大学第一文学部卒業、2013年同大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。東洋大学社会学部准教授などを経て、2022年より現職。第12回アジア太平洋記念賞(井植記念賞)、第42回澁澤賞などを受賞。著書に『フェアトレードの人類学』(めこん)、共編著に『人類学者たちのフィールド教育』(ナカニシヤ出版)、『東南アジアで学ぶ文化人類学』(昭和堂)がある。

本書の要点

- 要点1文化人類学は、「私たちがあたりまえだと思っていた考え方や価値基準について、それがあたりまえではないことに気づく」ための学問である。

- 要点2「どの社会にも『資格』と『場』という2つの集団原理が併存して」おり、「どちらが優勢になるかはその社会の状況次第」だ。

- 要点3人類学は、「人間はいかに共通しているか」という問いにも迫る。

- 要点4「努力をすれば報われる」という努力信仰は、神秘的な因果関係を説明するためのひとつの世界観のあらわれである。

要約

文化人類学が描き出すもの

あたりまえを崩す

文化人類学は、「私たちがあたりまえだと思っていた考え方や価値基準について、それがあたりまえではないことに気づく」ための学問である。

文化人類学が探究する文化とは、「普段あまり意識していない行動パターンや意味づけ」を指す。友人から物を贈られたとき、それに対してお金を支払ったら変に思われるだろう。友人にとってそれは、「売り物」ではなく「贈り物」だからだ。場面に応じて、望ましいかどうかを感じ取れる「内面化された感覚」、暗黙のルールが共有されているから、お互いにその意味を理解できる。

こうした「意味づけ」を見つけるには、暗黙のルールを「共有していない人がじっさいに体験する」とよい。文化人類学者が異文化理解のために行なっているのは、そうした意味での「フィールドワーク」である。すなわち、「普段のなじみの人間関係からいったん切り離された状況に身を置いて生活する」営みだ。そこで出会う人たちの様子をつぶさに「参与観察」し、これを体系的にまとめたものが「民族誌(エスノグラフィ)」である。その営為を通して、自分のものさし、あたりまえを疑い、自己変容を生み出す気づきへとつながる。

本書は、「あたりまえ」を切り崩す9のテーマを提示している。要約では、そのうち3つをピックアップして紹介する。

私たちが「よそ者」に冷たい理由

集団の基本的な原理

maruco/gettyimages

「ウチ」という言葉を使うとき、そこには物理的な建物の内側だけでなく、人間関係の境界線の内側というニュアンスも含まれている。これに対する「ヨソ」とは、「ウチ」の外側にいる人であり、ウチとは違った道徳が適用される。日本社会は、特に「ヨソ」に対して冷淡だと批判される。

人間はそもそも、多様な特徴をもつ集団をつくりだす。文化人類学には、その特性を生み出す原理について、“親族”に着目した研究がある。

親族は、「『血縁(生殖)』と『婚姻(結婚)』によって生まれた関係」と定義される。1930年代当時のアフリカには王のいない社会も複数あり、統治者がいなくても秩序だった暮らしを送っていた。こうした社会から見いだされたのが、生まれを基本とした「出自集団」という概念だ。世界にはたとえば、父方もしくは母方の親族のみで形成された出自集団も存在する。こうした出自は、地位や財産の相続、姓の継承に関係し、これにしたがってつくられた集団のなかで、人びとは暮らしてきた。「出自集団は人間が集団をつくるうえでもっとも基本的な原理」なのである。

実は、ヨーロッパの人びとは明確な出自集団をもたない。この場合の親族関係をどう整理するかが次なる問題となる。

人類学者たちの試行錯誤のなかで、比較的普及した概念が、父方と母方の両方の家系を親族とする「双系制」だ。また、個人を中心として、双方の家系をたどっていくこの系譜関係を基本に、親族の境界線が決まることを「キンドレッド」と呼ぶ。これは、祖先を中心に親族の境界線が決まる出自集団とは逆の考え方だ。

キンドレッドをもつ社会では、「親戚」と感じる範囲が個人によって異なる。一方で、出自集団では、一度も会ったことのない人間であっても、祖先が同じであれば「仲間だね」となる。双系制の社会は出自集団のように輪郭がはっきりしてはいないが、それでも集団を保つ原理が働いている。

「資格」と「場」

skynesher/gettyimages

こうした集団の多様性をみたとき、そこに通底するしくみはあるのだろうか。人類学者の中根千枝は、「人間がつくる集団の境界を決める基準には、『資格』と『場』の2つがある」とした。

この続きを見るには...

残り3464/4925文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2025.03.22

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約

0%