科学の扉をノックする

科学の扉をノックする

著者

著者

小川 洋子

1962年、岡山県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。88年、「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞受賞。91年、「妊娠カレンダー」で芥川賞受賞。2004年、『博士の愛した数式』で読売文学賞と第1回本屋大賞、『ブラフマンの埋葬』で鏡境花文学賞受賞、06年『ミーナの行進』で谷崎潤一郎賞受賞。海外で翻訳された作品も多く、『薬指の本』はフランスで映画化されている。

1962年、岡山県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。88年、「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞受賞。91年、「妊娠カレンダー」で芥川賞受賞。2004年、『博士の愛した数式』で読売文学賞と第1回本屋大賞、『ブラフマンの埋葬』で鏡境花文学賞受賞、06年『ミーナの行進』で谷崎潤一郎賞受賞。海外で翻訳された作品も多く、『薬指の本』はフランスで映画化されている。

本書の要点

- 要点1私たちの身体をつくる元素は、50億年前の星の中で作られた。その星が一生を終え爆発したときに、星の中にあった元素は宇宙にばら撒かれ、そしてまた集まって地球ができ、私たちができた。

- 要点2地球の中で特定の環境条件が満たされたときにできる鉱物には美しい結晶がある。一番エネルギーの少ない方法で自然に形作られる結晶は、必然の美しさを持っている。

- 要点3遺伝子暗号や遺伝子の解読表は、大腸菌から人間まですべて共通している。遺伝子には、生き物を活かすプログラムだけでなく、新たな命のために自ら死ぬためのプログラムも書き込まれている。

要約

天文学者渡部潤一をたずねて

IvanMikhaylov/iStock/Thinkstock

我々をつくるのは50億年前の星の欠片

本書は、著者の幼少時代の思い出から幕をあける。著者の祖父はよく「きれいなお月様が出ているから、外に出て見なさい」と著者を庭に呼び、一緒に月を見上げた。その祖父は著者が10歳の時に亡くなった。以来著者は、月を見るたびに祖父を思い出すという。

そのような思い出をもつ著者が最初に会いにいった科学者は、国立天文台教授の渡部潤一氏だ。肩書きが彗星学者でネクタイが星模様、そしてその日に見える星座の事を問われればすぐに調べられるよう星座の早見盤時計を身につけていた。その姿に「なんてロマンチックなんだろう。まるで小説の登場人物みたいではないか。」と感じ入り、東京都三鷹市にある国立天文台に足を運ぶ。渡部氏の一番好きな星は、冬に見えるカノープスだという。全天第二位の明るさを持つ星だが、日本では南の空の低いところに位置するため、地平線から高く上がることなく、見えたと思うとすぐに沈んでしまう。北国会津若松市出身の渡部氏にとっては、あこがれの南の1つ星で、家を建てる場所は、南側が開けた高台で、カノープスが見える場所を探した。

渡部氏と著者は、恒星、惑星、衛星など基本的な星の種類の話から、渡部氏の専門とする彗星の話、そして、宇宙のはじまり、地球外の知的生命体まで話が及ぶ。とくに著者が最も尋ねたかった質問が「宇宙のはじまり」についてだ。渡部氏はこう語る。「『宇宙の初期は現在の物質が非常に狭い範囲に押し込められた、高温・高密度の火の玉(ビックバン)だった』というビックバン理論が勝利を得ています。(中略)どうもこの宇宙は、こぼれ落ちたエネルギーが結構大きかったらしくて、シューッと膨張し、もう止まらなくなってしまった、と言われているんです。この状態がビックバンですね。そうするとエネルギーがいろいろ形を変えて、水素という初めての元素が誕生し、次いでヘリウムができ、この二つが宇宙を構成する中心的な物質になっていったわけです」。これに対し著者は、「音も、光も、時間も、空間もないどこかで、偶然こぼれ落ちた一滴。その中に今宇宙にあるすべてが含まれていた。この私も、遠い昔に死んだ祖父も、その中にいた。」と描写する。

ビックバンの後、はじめは水素しかなかったが、星の中で窒素や炭素やケイ素や鉄ができた。この星が爆発して、欠片となりばら撒かれ、現在の宇宙をつくり、惑星ができ、地球ができ、我々の身体もできた。つまり、我々の身体にある炭素や窒素は、50億年以上前に、どこかの星でできたものだ。しかもその星は爆発して今はもうない。遠い将来、地球が滅びる時も、同じように宇宙にばら撒かれ、また別のどこかの星で何かの役割を果たす。「結局、一度誕生した物質は無にはならないのです」と渡部氏は言う。「死んだ人も枯れた花も干上がった川も、無にはなり得ない。姿を変えて宇宙を巡り続ける。あの時祖父は、自分がこれから向かうことになる遠い世界を、まさに見つめていたのだ。宇宙を探索することは、自分自身とは何者であるかを探索することに等しくなる」と著者は思いを巡らせる。

鉱物学者堀秀道をたずねて

bigjo5/iStock/Thinkstock

自然の必然がつくる結晶の美

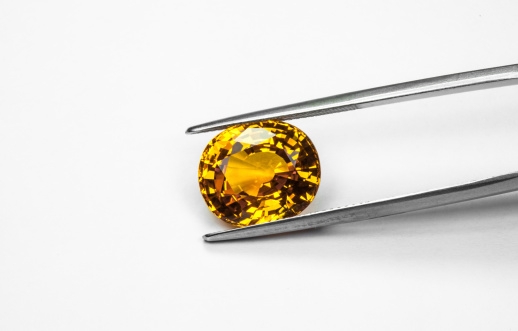

次に著者がインタビューしたのは、鉱物科学研究所所長の堀秀道氏だ。トパーズの写真と対面し「周囲とはあまりにもかけ離れた、特異な色合いと形状に引き寄せられ、しばらく見入ってしまった」著者は、その感動のまま、練馬の研究所に足を運ぶ。

この続きを見るには...

残り2528/3959文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2014.04.08

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約