WHAT HAPPENED

何が起きたのか?

著者

ヒラリー・ロダム・クリントン (Hillary Rodham Clinton)

アメリカの歴史上、初めて主要政党の大統領候補となった女性。40年にわたり、弁護士として子供や家族のための公共サービスを提唱してきたあと、2009年1月から2013年2月1日まで国務長官を務める。ビル・クリントン元大統領夫人、元上院議員、そして、母でもあり、祖母でもある。

アメリカの歴史上、初めて主要政党の大統領候補となった女性。40年にわたり、弁護士として子供や家族のための公共サービスを提唱してきたあと、2009年1月から2013年2月1日まで国務長官を務める。ビル・クリントン元大統領夫人、元上院議員、そして、母でもあり、祖母でもある。

本書の要点

- 要点1犯した過ちに正対するのはつらいことだ。しかし著者は前進するため、敗北から学びを得ようとしている。

- 要点2心が憎しみや復讐に満たされているときにこそ、感謝しようと努力することで人は強くなれる。

- 要点3著者が有権者たちの言葉を重視して対策を講じていったのと反対に、トランプはおよそ他人の話に耳を傾ける気はなさそうだった。

- 要点4アメリカにおいて真の変化を起こすには、地道な活動を継続していくことが重要だ。そして選挙に当選し法律を変えていく必要がある。

要約

回顧──悔恨と感謝の日々

耐えがたき悔恨

Bonilla1879/gettyimages

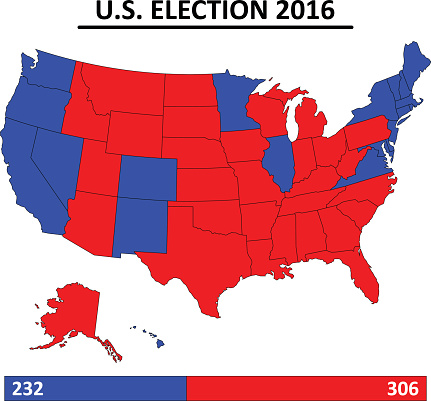

「何かがおかしい。自分はなぜ負けたのか。どうすればよかったのか。いったいアメリカはこの先どうなってしまうのか」――ドナルド・トランプに敗北を喫して以来、著者は犯した過ちと正面から向き合い、そこから学びを得ようとしてきた。それはきわめてつらく困難な作業だったが、深い悲しみと怒りに囚われたままでいたくなかった。前進したいと思った。

トランプはニューヨークの不動産業界のなかでも目立って自己主張の強い人物だった。そんな彼が2016年にアメリカ大統領選への出馬表明をしたとき、きっと悪い冗談に違いないと思った。ところがその悪い冗談は現実のものとなる。性的暴行や人種差別的な発言をくりかえし、実業家としても金をだまし取るようなあこぎなやり方で告発されるような人物が、なぜ世界でもっとも重要かつ影響力のある立場に選出されてしまったのか。

トランプの手口は、指導者としておよそ褒められたものではない。彼は社会に対して不安や苛立ち、絶望を感じながら生きているアメリカ国民をターゲットにし、そうした怒りや憎しみを増幅させるやり方で彼らを支配しようとした。そんなやり方は指導者として到底真似できるものではない。だがおそらく真似できなかったからこそ、著者は闘いに負けてしまったのだ。

アメリカと世界にとって危険ともいえる男が大統領就任演説のため壇上に立ったとき、著者は悲鳴を上げたい衝動を抑えながら、じっとそれを聞いていた。

感謝の修行

自分は大統領に向いているし、よい大統領になれる――著者はそう信じて疑わなかった。大統領夫人や上院議員、国務長官を務めた経験は大統領としての職務に大いに役立つと思ったし、困難に屈しない気骨も、アメリカ国民の生活をよりよくするための具体的なアイディアもあった。トランプとの闘いに負けるとは、当初まったく思っていなかったのだ。

だからよりいっそう敗北の刃が深く心臓に突き刺さり、絶望の淵へと追いやられてしまった。それは2008年、バラク・オバマとの闘いに敗れたときのショックとは比べものにならない。あのときはまだ救いがあった。バラクは敬意を払うに値する人物であり、素直に彼を応援しようという気になれたからだ。

選挙以降は焦燥感に苛まれ、一時期は元気なふりもできないほどだった。だが打ちのめされたとき、いくつかのことが自分の支えとなった。友人や応援してくれた人々の励ましの言葉はもちろんのこと、ヨガや呼吸法を試したり、自然の中を散策したり、読書に没頭したりしたことも助けとなった。また不幸中の幸いとして、家族とゆったりした時間ももてた。

著者の愛読書のひとつに、オランダの聖職者ヘンリ・ナウエンの『放蕩息子の帰還──父の家に立ち返る物語』がある。この寓話からは感謝についての教訓を学べる。心が憎しみで満ち復讐に駆られていたとしても、感謝の気持ちをもち、微笑み、許そうと努めることはできる。ナウエンはこれを「感謝の修行」といった。感謝するのが困難なことに感謝してこそ、わたしたちは強くなれる。

立候補

決意のとき

jacoblund/gettyimages

なぜ立候補したのか。立候補しない理由はあった。その最たるものは、祖母として孫との至福の時間を手放したくないということだった。しかし自分ならホワイトハウスにたった1日いるだけで実現可能なことが、他の人では何カ月もかかってしまう。自分がやらなければという気持ちが湧いていた。

2013年から翌年にかけて、オバマ大統領とは定期的に連絡を取っていた。彼とは価値観や政治的な目標を共有しており、昼食を一緒に食べながら外交政策や政治、国内外の対処すべき仕事について多くを語り合った。よりよい社会の実現のため、自分の時間をいかに使うのか考えるのは楽しかった。

オバマ大統領には立候補の準備を早く始めるように背中を押されていたが、その時点ではまだ心を決めていたわけではない。立候補の意志が固まったのは、

この続きを見るには...

残り2622/4233文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2018.10.11

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約