コロナ危機の社会学 感染したのはウイルスか、不安か

コロナ危機の社会学 感染したのはウイルスか、不安か

著者

著者

西田亮介 (にしだ りょうすけ)

1983年、京都生まれ。専門は社会学。博士(政策・メディア)。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。同助教(有期・研究奨励II)、独立行政法人中小企業基盤整備機構リサーチャー、立命館大学大学院特別招聘准教授などを経て現職。著書に『メディアと自民党』(角川新書、2016年度社会情報学会優秀文献賞)、『なぜ政治はわかりにくいのか:社会と民主主義をとらえなおす』(春秋社)、『情報武装する政治』(KADOKAWA)、『ネット選挙 解禁がもたらす日本社会の変容』(東洋経済新報社)などがある

1983年、京都生まれ。専門は社会学。博士(政策・メディア)。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。同助教(有期・研究奨励II)、独立行政法人中小企業基盤整備機構リサーチャー、立命館大学大学院特別招聘准教授などを経て現職。著書に『メディアと自民党』(角川新書、2016年度社会情報学会優秀文献賞)、『なぜ政治はわかりにくいのか:社会と民主主義をとらえなおす』(春秋社)、『情報武装する政治』(KADOKAWA)、『ネット選挙 解禁がもたらす日本社会の変容』(東洋経済新報社)などがある

本書の要点

- 要点1日本政府の初動は素早かったものの、世論とメディアでは政府の対応の遅れが繰り返し指摘された。その原因は、安倍総理の1回目の記者会見のタイミングが遅すぎたことにある。

- 要点2過去の感染症対策についても、社会とメディアは忘却していた。政府に対する不信感が増幅していたこともあり、政治的決定への脊髄反射的な拒絶も繰り返されている。

- 要点3こうした事態の背景にあるのは、政治が論理からイメージへと傾斜していることである。政治は社会と対話を重ね、言葉を尽くすかわりに、わかりやすい民意への反応を優先するようになった。

要約

日本政府はどう動いていたのか

アウトブレイク

PeopleImages/gettyimages

最初に、2020年前半における新型コロナウイルス感染症のアウトブレイク(突然の感染拡大)、パンデミック(多くの国や大陸をまたがっての流行)と対策の経緯を整理しておこう。ここでは日本国内での出来事を中心に抽出する。

1月6日、厚生労働省が「第1報」を公表、検疫所ホームページでの注意喚起や、武漢市からの帰国者等に対する呼びかけを行う。

1月15日、武漢に渡航した男性から、日本国内で初めて感染が確認される。

1月28日、新型コロナを感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定。

1月30日、WHO(世界保健機構)が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を宣言、日本政府は内閣官房に「新型コロナウイルス感染症対策本部(政府対策本部)」を設置した。

2月1日、厚労省は各都道府県に対して、「帰国者・接触者外来」の設置を求める。また、入国制限措置を開始する。

2月14日、政府対策本部のもとに「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(専門家会議)」が設置される。

2月25日、厚労省の対策推進本部の下に、「クラスター対策班」が設置される。

2月27日、全国の学校一斉休校の要請が報道される。

2月29日、安倍総理による初の記者会見。

1回目の記者会見

多くの人々の印象に反して、当初の日本政府の初動の迅速さは世界を見渡しても指折りのもので、WHOからも高く評価された。にもかかわらず、世論と野党、メディアでは、政府の対応の遅れが繰り返し指摘された。それを決定的にしたのは、明らかに総理自身の記者会見のタイミングの失敗だと思われる。「記者会見の遅れ」が、人々の認識のなかでいつの間にか「対応の遅れ」にすり替わっていった。

2月の末日、土曜日の18時からという異例の時間帯に最初の記者会見は行われた。1月15日に国内で新型コロナウイルスの感染者が確認されて以来、初となる会見の場で総理が何を語るのか、大きな関心が寄せられた。

会見のなかでは、「瀬戸際」という言葉が強調された。しかし、なぜいま瀬戸際なのか、何の説明も統計的なデータの提示もなかった。日本政府の取り組みがWHOと過去の新型インフルエンザ対策等を踏まえたものであることなども説明しなかった。

パンデミック

miyuki/gettyimages

3月5日、習近平国家主席の来日の見送り決定。

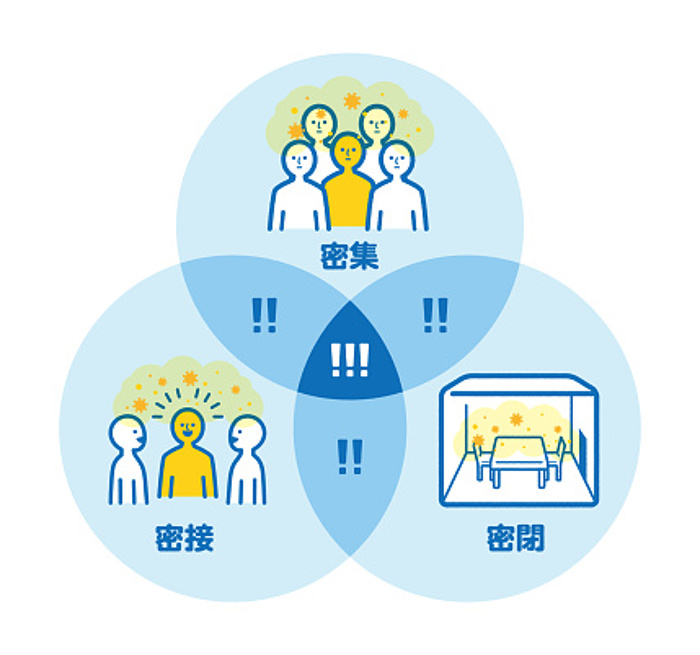

3月9日、専門家会議は「3密」が同時に重なった場を避けるよう呼びかける。

3月10日、オイルショック時に制定された「国民生活安定緊急措置法施行令」が改正され、マスクの転売を禁止。

3月11日、WHOは新型コロナ感染症が「制御可能なパンデミック」であることを認定。

3月13日、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」が成立。

3月23日、小池東京都知事が記者会見において、感染者の爆発的増加を「オーバーシュート」と表現し、その際には「ロックダウン(都市封鎖)」が必要だと述べる。

3月24日、東京五輪の1年程度の延期が決定される。

3月25日、小池知事が事態を「感染爆発重大局面」と表現し、週末の外出自粛を呼びかける。

政府と社会の危機感の逆転

3月に入っても、おおむね事前に公衆衛生的観点に基づいて作成された「政府行動計画」と、専門家の知見を踏まえた初動対応を行なってきた。しかし、3月後半以降は、支持率低下や世論の動向、ネットの「民意」などに敏感に呼応する姿勢を見せ始める。

3月中には、安倍晋三総理を筆頭に緊急事態宣言が不要であることを重ねて言及していたが、4月に方針を180度転換することになり、「政府の対応遅れ」をますます強く印象づけた。小池知事側から緊急事態宣言の発出を申し入れたことが報じられたことも大きく影響した。慎重になる政府を尻目に、私権の制限などを理由に懸念されていた「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を、社会は自ら欲するようになってしまっていた。また、「過剰対策」批判と経済重視、過剰自粛についての言説が目立ち始める一方で、いわゆる「自粛警察」も現れるなど感染への不安が独り歩きしていた。

緊急事態宣言

4月7日、「緊急事態宣言」が東京都など7都府県を対象に発出される。

4月16日、感染が拡大しつつある道府県知事からの要望などを受けて、「緊急事態宣言」を全国47都道府県に拡大。

4月17日、安倍総理、「全国民を対象に一律に1人当たり10万円の給付」を表明する。

4月22日、専門家会議は「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」を公開し、「接触機会8割減」を実現するための10のポイントを提示する。

5月4日、総理会見で「緊急事態宣言」を5月末日まで延長することを表明。「ニュー・ノーマル」に倣った「新しい生活様式」の実践例等を公開する。

5月14日、39県の「緊急事態宣言」を解除する。その後、残された自治体に対しても順次解除を決定していく。

本書執筆時点までの経過は以上の通りである。感染症対策政策の課題や、日本社会の諸問題も本質的には未解決のまま、早く忘れてしまおうとするかのごとくふるまう奇妙な日常が続いている。その背景について次に考察してみよう。

この続きを見るには...

残り2407/4511文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2020.11.27

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2020 西田亮介 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は西田亮介氏および株式会社フライヤーに帰属し、事前に西田亮介氏および株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資 料およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2020 西田亮介 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は西田亮介氏および株式会社フライヤーに帰属し、事前に西田亮介氏および株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資 料およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。

一緒に読まれている要約