方丈記 不安な時代の心のありかた

方丈記 不安な時代の心のありかた

著者

著者

前田信弘(まえだ のぶひろ)

経営コンサルタント。高校講師、専門学校教員を経て独立。長年、経営、会計、金融、マーケティングなど幅広くビジネス教育に取り組むとともに、さまざまなジャンルで執筆・コンサルティング活動を行う。あわせて歴史や古典などをビジネスに活かす研究にも取り組んでいる。著書に『偉人に学ぶ教養 人生をひらく 渋沢栄一』『コンテンポラリー・クラシックス 養生訓 すこやかに生きる知恵』『コンテンポラリー・クラシックス 葉隠 処世の道』『コンテンポラリー・クラシックス 五輪書 わが道をひらく』『コンテンポラリー・クラシックス 武士道 ぶれない生きざま』『コンテンポラリー・クラシックス 韓非子 人を動かす原理』『君の志は何か 超訳 言志四録』(日本能率協会マネジメントセンター)、『知識ゼロからのビジネス韓非子』『知識ゼロからのビジネス論語』『知識ゼロからの孫子の兵法入門』(幻冬舎)などがある。

経営コンサルタント。高校講師、専門学校教員を経て独立。長年、経営、会計、金融、マーケティングなど幅広くビジネス教育に取り組むとともに、さまざまなジャンルで執筆・コンサルティング活動を行う。あわせて歴史や古典などをビジネスに活かす研究にも取り組んでいる。著書に『偉人に学ぶ教養 人生をひらく 渋沢栄一』『コンテンポラリー・クラシックス 養生訓 すこやかに生きる知恵』『コンテンポラリー・クラシックス 葉隠 処世の道』『コンテンポラリー・クラシックス 五輪書 わが道をひらく』『コンテンポラリー・クラシックス 武士道 ぶれない生きざま』『コンテンポラリー・クラシックス 韓非子 人を動かす原理』『君の志は何か 超訳 言志四録』(日本能率協会マネジメントセンター)、『知識ゼロからのビジネス韓非子』『知識ゼロからのビジネス論語』『知識ゼロからの孫子の兵法入門』(幻冬舎)などがある。

本書の要点

- 要点1『方丈記』の著者である鴨長明が生きた時代は、歴史的な大事件や大飢饉が起こるなど、世の中が大きな変化を遂げた時期だった。

- 要点2飢饉の間、人々のあさましい行いが散見された。その一方で、愛する者のために命を落とす人々もいた。

- 要点3鴨長明は、30歳を過ぎたころに小さな家を構えた。その後、50歳の春に出家し、山の中でひっそりと暮らすようになった。物寂しい庵に住み、粗末な身なりや食事を楽しんだが、ほかの人にその生活をすすめたいと思っていたわけではなかった。

要約

三大随筆のひとつ、『方丈記』

『方丈記』の時代

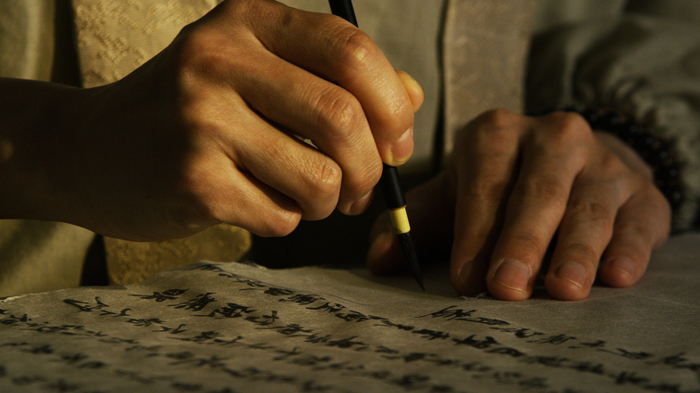

FrankMirbach/gettyimages

『方丈記』は、1222年、鎌倉時代初期に鴨長明(かものちょうめい)が記した随筆である。清少納言の『枕草子』、兼好法師の『徒然草』と並び、しばしば三大随筆に数えられる作品だ。

長明が生きたのは、平安時代末期から鎌倉時代初期という、保元・平治の乱、壇ノ浦の合戦など、歴史的な大事件が起こった時代だ。飢饉なども起こり、世の中が大きな変化を遂げた時期である。

現代も、未曽有の災害や予測不能な困難など、激動の時代を迎えている。今私たちは、「いかに生きるべきか」という問いの答えを『方丈記』に見つけることができるかもしれない。

長明自身も、劇的な人生を送っている。長明はもともと、賀茂御祖(かものみおや)神社の神事を統率する正禰宜惣官(しょうねぎそうかん)の子として、恵まれた家に生まれた。しかし、働き盛りの父が夭逝(ようせい)したことで、人生が暗転する。

やがて歌の才能が認められるようになり、役所の和歌所(わかどころ)の職員という重要なポストに就くチャンスがめぐってくるが、それも逃してしまう。失意の長明は失踪し、のちに出家して隠棲生活を送ることになるのだ。

次の項からは、『方丈記』の内容の一部を取り上げて紹介する。

養和の飢饉の惨状

飢饉と疫病

養和のころだったか、2年ほど、ひどい飢饉がつづいたことがあった。春、夏は日照り、秋には台風や洪水などがつづいたために、穀物がまったく実らなかったのだ。

この飢饉によって、土地を捨てて他国に逃げる者もいれば、家を放置して山の中に住む者もいた。天災を鎮めるための祈祷や特別な修法も行われたが、効果はまったくなかった。

そんな状態なので、富裕層は食べものを手にいれるために財宝を投げ売りするようになった。ところが、財宝の価値が低下しているため、見向きもされない。粟が高値で取引され、金の価値は軽く扱われてしまう。道端に集まり、嘆き悲しむ乞食の声が耳にあふれた。

翌年には立ち直るだろうと思っていたが、今度は疫病が流行した。飢えと疫病により、人々はさらに追いつめられていく。その様子は、まるで少ない水のなかで死にかけている魚のようだった。

数えきれないほどの人が、道端で飢え死にした。その死体をかたづけることもできず、都には悪臭が満ち溢れた。賀茂の河原には、馬や車が行きかうことができないほどに、無数の遺体が積み上げられた。

極限状態の人々の姿

Toru Kimura/gettyimages

山に住むきこりたちは、飢えによって力尽きてしまった。薪が不足し、今度は自分の家をこわして薪にして売る人がでてきた。

この続きを見るには...

残り3015/4072文字

4,000冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2021.04.11

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約

![[増補新版]活眼 活学](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/2598_cover_150.jpg)