ToDoリストが機能しないのはなぜ?

「予期と想起」のフレームワーク

私たちは、世界のあらゆる変化を「予期と想起」の2軸で受け止め、それを主観的な時間の流れとして解釈している。未来とは、いまの状態の次に起きる確率が高い変化を脳が「予期」したもの。過去は、いまの状態の前に発生した確率が高い変化を脳が「想起」したものだ。

たとえば、巨大なビルが解体されたあと、瓦礫(がれき)の山ができていたとしよう。それを見て「この破片が自然に組み上がり、立派なビルができあがるに違いない」と思う人などいない。誰もが「ビルが壊れて瓦礫の山ができたのだろう」と考えるはずだ。

瓦礫の山を見たあなたの脳は、記憶のデータベースにアクセスして「似たような瓦礫の記憶はないか?」と検索を開始する。そして引き出された記憶をもとに確率の計算を行い、「これは解体作業によってできた瓦礫だろう」といった過去を生み出す。この作業が「想起」だ。

続けて脳は、想起の結果をもとに次に起きそうな出来事の確率を計算しはじめ、最後には「誰かが片づけない限り瓦礫はこのままだろう」のような未来を作りだす。この作業が「予期」だ。

時間をうまく使うには「予期と想起」の調整がカギとなる。

定番の時間術が効く人、効かない人

定番の時間術の一つとして、予定をカレンダーに書き込むことが挙げられる。この時間術によってパフォーマンスが改善しやすいのは、予期の現実感が薄い人だ。

予期とはこれから起きる変化の見込みを計算したもののこと。予期の現実感が薄い人は、先の予定を自分ごととしてとらえるのが苦手だ。だから危機感が生まれにくく、時間をうまく使おうと思いにくい。

ここでカレンダーを使うと、ある程度まで事態を緩和できる。「15時から企画書の作成を行う」や「2ヶ月後に昇級試験」などと予定を書き込んでおけば、将来の行動に現実感を持ちやすくなるのだ。

やるべきタスクをすべて書き出す「ToDoリスト」についても考えてみよう。ToDoリストがうまく機能するのは、やり残したことを外部にすべて吐き出したことで脳が安心し、持てる力をすべて発揮できるようになるからだ。

ToDoリストが効果を発揮しやすいのは、予期が多すぎる人と想起が否定的な人である。予期が多すぎる人は、作業をしているあいだに別の「ToDo」が浮かんで集中できなくなってしまう。想起が否定的な人は「このタスクは以前もうまくいかなかった」など、ネガティブな思考が浮かびやすく、不安にとりつかれやすいタイプだ。逆に言えば、マルチタスクが得意な人や、あまり過去にとらわれない人には、ToDoリストは効果を発揮しづらい。

このように、時間術の効き目には個体差がある。「予期と想起」のフレームワークを使えば、個々人が生まれ持った性格や思考に適した時間術が見つかる。

【必読ポイント!】 未来をやり直す

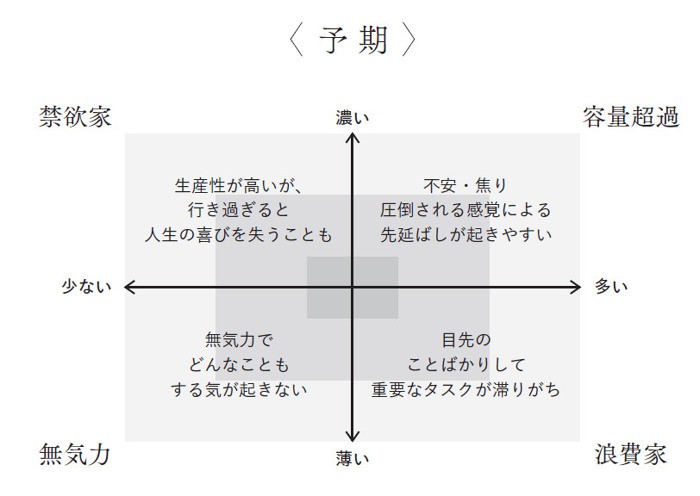

予期の個体差は4パターンに分類できる

私たちに生じる「予期のずれ」には、4つのパターンがある。

(1)予期が薄い:「将来のイメージ」とのつながりを感じられない状態

(2)予期が濃い:「将来のイメージ」につながりを感じられている状態

(3)予期が多い:「将来に発生しそうなイベントの数」が多い状態

(4)予期が少ない:「将来に発生しそうなイベントの数」が少ない状態

予期の傾向は生まれ持った性格や現在の環境によって異なり、それぞれの組みあわせによって時間の使い方に“個体差”が生まれる。

予期のパターンを2軸で表すと、四象限マトリクスが生じる。

![できるリーダーは、「これ」しかやらない[聞き方・話し方編]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F3167_cover_150.jpg&w=3840&q=75)

![イシューからはじめよ[改訂版]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F18_cover_150.jpg&w=3840&q=75)