中村修二劇場

中村修二劇場

著者

本書の要点

- 要点1中村修二氏が就職したころの日亜化学工業は地元では知られた会社、という状況。使える資源がほとんどないからこそ、装置の自作を重ね、青色LED研究に必要な技術を身に付けた。

- 要点2「ほかの人がやってないから」という理由で、他の研究者と全く異なるアプローチを重ねた結果、飛躍的に開発が進み、実用化は21世紀になってからと言われた青色LEDが1993年に発売された。

- 要点3マスコミが伝える内容は、記事として注目を浴びるために仕込まれたものであり、その中には中村氏が違和感を感じざるを得ない内容も多かった。

要約

【必読ポイント!】世紀の発明、その道程

44kawa/iStock/Thinkstock

語るも涙の開発課員時代

徳島県阿南市、日亜化学工業の本社のある所在地だ。その日亜化学工業が世界に名を馳せることになった、輝度1cdの青色発光ダイオードを発売したのは1993年の暮れのことである。この分野の技術者・研修者に大きな驚きを与えたのが、地方の化学メーカーだったということも、大きなニュースになった。

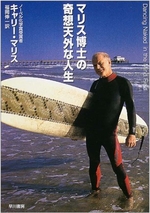

その開発を担ったのは、徳島大学大学院の修士課程を修了後、日亜化学工業に入社した中村修二氏である。

日亜化学工業の第一印象は、「なんと汚い会社か」というものだったという。配属は開発課で、最初に担当したのはリン化ガリウム。開発すれば売れそうだという目的で取り組むも、予算がないため、製造装置類も自分で作っていた。

その結晶成長のためには高価な石英管を使っていたため、使い捨てをしないように再生利用していた。高温に加熱した際に圧力が上がることから、石英管の爆発も相次ぎ、無事でいられたことが不思議なほどだった。中村氏はそんな危険も乗り越え、1982年にこの開発テーマを完了させた。

次の開発はヒ化ガリウムだった。リン化ガリウムの時に鍛えた石英の溶接技術も活かして、開発に成功。研究から製造、品質管理、営業まですべてこなしていた。評価を自社で行えるようにするため、LED製造も内製化していく。

事業化に成功するも、爆発的に売れなければ評価されない。周りの中途入社の人にも出世争いでどんどん先にいかれる。そんな課題認識の上で、中村氏は開発テーマとして製品化すれば必ず売れるだろう高輝度青色LEDを選んだのだった。

失意の帰国、ゼロからの出発

1988年3月に、中村氏は米国フロリダ大学に派遣される。青色LED用の単結晶膜を形成する手法の1つで、装置の価格に手が届くMOCVD法に挑戦するためだった。米国に行くことについて、小川信雄社長(当時)に打診したところ、その場で決まった。

順風満帆かと思いきや、フロリダ大学に着くと、2台あるはずのMOCVD装置がなくなっていた。1台は隣の研究室に取られ、残りの1台はこれから作るという状況だった。まるで日本にいたころのように、装置作りに追われ、装置が完成したのは派遣期間の1年間のうち、わずか1カ月を残したタイミングだった。

結局3、4回の結晶成長実験をしただけで、日本に帰国することになった。米国で得たものもなく、帰ってきても居場所がない。そんなゼロからのスタートを余儀なくされた。それでも2人の新入社員とともに、数億円の投資も受け、装置作りを開始した。半年が過ぎても青色LEDの発光層となる窒化ガリウムができず苦戦していた。

発光材料として窒化ガリウムを選んだのは、「ほかの人がやってないから」という理由だったが、さらにヒーターで1000℃に加熱するという人と違う方法をとり、ヒーターの故障との戦いに明け暮れる。そんな中、新入社員の1人はあきらめ、退職してしまう。

転機は切れないヒーターの完成だった。

この続きを見るには...

残り2992/4222文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2014.11.28

Copyright © 2024 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2024 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約