なぜ働いていると本が読めなくなるのか

なぜ働いていると本が読めなくなるのか

著者

著者

三宅香帆(みやけ かほ)

文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。著作に『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない―自分の言葉でつくるオタク文章術―』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『人生を狂わす名著50』など多数。

文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。著作に『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない―自分の言葉でつくるオタク文章術―』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『人生を狂わす名著50』など多数。

本書の要点

- 要点1現代日本では、本がじっくり読めない(=自分の人生に必要な「文化」に時間をさけない)働き方がマジョリティとなっている。

- 要点2インターネットなどによってすぐ得られる「情報」に対して、読書によって得られる「知識」にはノイズ(偶然性)が含まれる。余裕なく仕事にのめり込む労働者たちにとって、趣味もまた仕事のノイズとなる。

- 要点3「働きながら本を読める社会」をつくるために、私たちはさまざまな分野に「半身」で取り組むべきだ。

要約

本が読めなかったから、会社をやめました

本を読む余裕のない社会って、おかしくないですか?

子どものころから本好きだった著者は、就職してすぐ、毎日があまりにハードであることに驚いた。そしてある日、はたと「そういえば最近、全然本を読んでいない」と気づく。

実をいうと、本を読む時間がまったくなかったわけではない。電車に乗っている時間や夜寝る前の時間、スマホを眺めている時間、飲み会の時間、休日の睡眠時間を読書に充てればいいのだ。だがなぜかそれができず、本を開いても、すぐ眠くなったりスマホを見てしまったりしていた。

結局、本を読みたい気持ちが募り、3年半で会社をやめて、本・漫画の解説や評論を書く仕事に就いた。あのまま会社員を続けていたら、今のように本を読むことはできなかっただろう。

その経験をネットに綴ったところ、「私も働いているうちに本が読めなくなりました」という声が多く届いた。どうやら日本では、本がじっくり読めないような働き方がマジョリティらしい。しかし、そもそも本も読めない働き方が普通とされている社会って、おかしくないだろうか?

あなたの「文化」は、「労働」に搾取されている

図版作成/MOTHER

著者にとっての「本を読むこと」は、あなたにとっての「仕事と両立させたい、仕事以外の時間」だ。

人生に必要で、労働と両立させたい「文化」は人それぞれ異なる。海外の言語を勉強すること、大好きな俳優の舞台を観に行くこと、家族と一緒にゆっくり時間を過ごすこと……こうした「自分の人生にとって大切な、文化的な時間」は、決して労働の疲労によって奪われていいものではない。

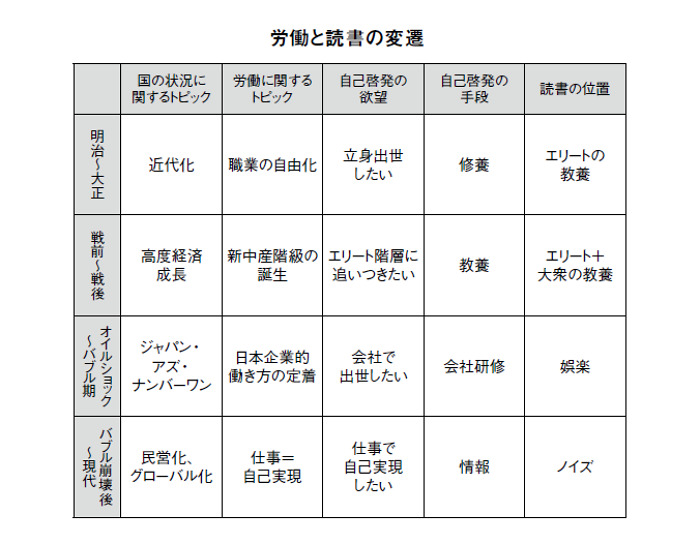

本書では、明治時代以降、年代ごとに、日本の働き方と読書の関係に注目しながら、「なんで現代はこんなに労働と読書が両立しづらくなっているのか?」という問いの答えを導き出していく。要約ではそのうち、2000年代と2010年代の一部を取り上げる。

仕事がアイデンティティになる社会――2000年代

労働で「自己実現」を果たす時代

2000年代以降、日本社会は「仕事で自己実現すること」を称賛してきた。

自己実現が果たせる仕事に就けることが最高の生き方だ。好きなことを仕事にするのが理想的な生き方だ。――そのような考えはそもそもどこから来たのか?

その答えは、2002年(平成14年)にゆとり教育が開始されたのとほぼ同時期にベストセラーとなった村上龍『13歳のハローワーク』にある。『13歳のハローワーク』は、子どもが好きなことに応じて、その「好き」を活かせる職業が紹介されている本だ。

この本の「好き」と「将来の仕事」を結びつけるという思想は、2000年代におこなわれたゆとり教育にも反映された。

労働者の実存が仕事によって埋め合わされる

「好き」を活かした「仕事」という幻想ができたのは、1990年代から2000年代のことだ。その背景には、日本にもやってきた新自由主義改革があった。

社会学者の永田大輔が『消費と労働の文化社会学』のなかで指摘しているように、労働者の実存は、教養ではなく労働によって埋め合わされるようになってしまった。それ以前には、学歴のない人々が本を読んだりカルチャーセンターに通ったりして「教養」を高めることで自分の階級を上げようとする動きも確かに存在していた。だが、新自由主義改革のもとではじまった教育において、私たちは教養ではなく「労働」によって自己実現を図るべきだという思想を与えられてしまったのだ。

本は読めなくても、インターネットはできるのはなぜか?

anyaberkut/gettyimages

2000年代はIT革命が起こった時代だ。インターネットによって生まれた「情報」の台頭と入れ替わるように「読書」時間は減少し、「読書離れ」が始まった。

「情報」と「読書」の最も大きな差異は、知識のノイズ性である。読書して得る知識にはノイズ――偶然性が含まれる。実際、教養と呼ばれる古典的な知識や小説のようなフィクションには、読者が予想していなかった展開や知識が登場する。

それに対して、情報にはノイズがない。なぜなら情報とは、読者が知りたかったことそのものを指すからである。

余裕なく仕事にのめり込む労働者たちにとって、趣味もまた仕事のノイズになる。そのような社会で、読書のような偶然性を含んだ媒体が遠ざけられるのは当然のことだろう。「働いていると本が読めなくなる」原因は、多忙だけではないのだ。

この続きを見るには...

残り2696/4482文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2024.05.30

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約