図解 人材マネジメント入門

人事の基礎をゼロからおさえておきたい人のための「理論と実践」100のツボ

著者

坪谷邦生(つぼたに くにお)

株式会社壺中天 代表取締役

壺中人事塾 塾長

中小企業診断士

Certified ScrumMaster認定スクラムマスター

1999年、立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業(SIer)に就職。2001年、疲弊した現場をどうにかするため人事部門へ異動、人事担当者、人事マネジャーを経験する。2008年、リクルートマネジメントソリューションズ社で人事コンサルタントとなり50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2016年、アカツキ社の「成長とつながり」を担う人事企画室を立ち上げる。2020年、「人事の意志をカタチにする」ことを目的として壺中天を設立し現在に至る。

主な著作に『図解 組織開発入門』『図解 目標管理入門』『図解 労務入門』(以上、ディスカヴァー)など。

株式会社壺中天 代表取締役

壺中人事塾 塾長

中小企業診断士

Certified ScrumMaster認定スクラムマスター

1999年、立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業(SIer)に就職。2001年、疲弊した現場をどうにかするため人事部門へ異動、人事担当者、人事マネジャーを経験する。2008年、リクルートマネジメントソリューションズ社で人事コンサルタントとなり50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2016年、アカツキ社の「成長とつながり」を担う人事企画室を立ち上げる。2020年、「人事の意志をカタチにする」ことを目的として壺中天を設立し現在に至る。

主な著作に『図解 組織開発入門』『図解 目標管理入門』『図解 労務入門』(以上、ディスカヴァー)など。

本書の要点

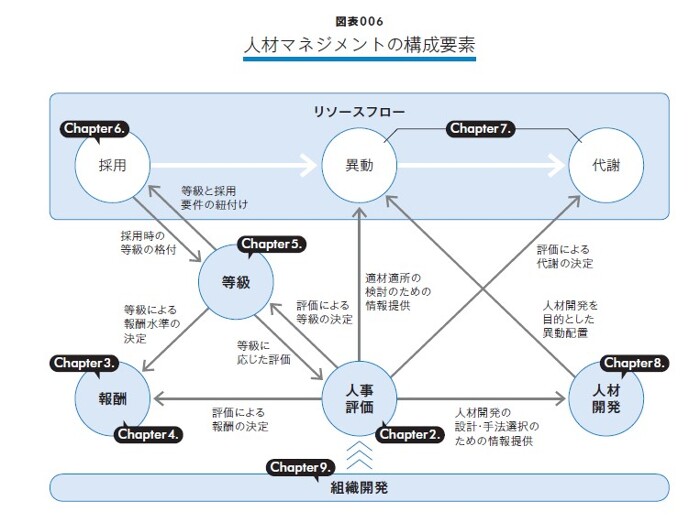

- 要点1人材マネジメントは「人事評価」「報酬」「等級」「リソースフロー」「人材開発」「組織開発」という、お互いに有機的に結びつく6つの要素から構成されている。

- 要点2人事評価の目的は「公平感ある処遇の分配」「社員の活用と育成」「企業文化の醸成」だ。中長期的に見ると、特に「企業文化の醸成」が重要だ。

- 要点3健全な組織を実現したいなら、代謝(退職)の設計が不可欠だ。退職率をコントロールすることにより、痛みを伴うリストラが避けられるとともに、適正な新陳代謝が発生する。

要約

人材マネジメントとは何か

人材マネジメントの目的

ディスカヴァー・トゥエンティワン提供

「人材マネジメント」の目的は、人を生かし、短期・長期の組織パフォーマンスをあげることだ。人材マネジメントは「人事評価」「報酬」「等級」「リソースフロー」「人材開発」「組織開発」という、お互いに有機的に結びつく6つの要素から構成されている。一つひとつの要素について、簡単に説明したい。

人事評価は、「やってもやらなくても同じ」という悪平等をなくすためのものだ。等級に応じて行われ、評価結果が他の各要素に影響する。

報酬は、賃金に限らず、働くことによって得られるすべてのものを指す。報酬の水準は等級によって決まり、人事評価の結果が反映される。

等級は、人材マネジメントのコンセプトを具現化したもので、報酬の根拠となる。

リソースフローは、人材が入社してから退職するまでの一連の流れのことだ。採用要件は等級に紐付けて設定され、異動配置と代謝は人事評価結果をもとに決定される。

人材開発は、人材の成長のために企業が行う投資だ。異動もその一つである。

組織開発は、組織の効果を高める計画的な取り組みのことだ。組織プロセスを変革し、人と人との関係性にアプローチする。

本書は、これら6つの要素について、それぞれ1~2つのチャプターを割いて解説されている。要約ではそのうち「人事評価」「リソースフロー」「人材開発」を取り上げる。

【必読ポイント!】 人事評価

人事評価によって目指すべきものとは?

人事評価の目的は3つある。

1つ目は「公平感ある処遇の分配」、つまり限りある「宝」(企業の利益)を山分けすることだ。「宝」には、賃金はもちろん、仕事や勤務地、福利厚生など、あらゆるものが含まれる。社員が処遇の分配を公平と感じなければ、不満につながる。

2つ目は「社員の活用と育成」だ。一人ひとりの現状を評価することで、それぞれがどうすれば活躍できるか、これからどう成長するべきかを検討し、異動、配置、仕事のアサインなどに反映する。

3つ目は「企業文化の醸成」だ。人事評価におけるフィードバックの積み重ねが企業文化を作る。中長期的に見ると、この目的こそ、組織にとって最も重要である。

人事評価における一次評価者の役割は何か?

一次評価者の役割は、メンバーの成果と行動を「正しく見る」ことだ。これを実現するためのポイントは3つある。

1つ目は、評価の責任を持つことだ。評価するメンバーの給与や処遇、さらには中長期の成長やキャリアに責任を持ち、時には上司や人事と戦ったり、部下に厳しい評価を伝えたりすることも必要である。

2つ目は、適正な人数の評価を行うことだ。一人の一次評価者が見られるのは7名まで。これ以上だと、適正な人事評価にならない。

3つ目は、すりあわせ会議で主観を磨きあうことだ。一次評価者が集まり、「自社にとって価値ある成果や行動」とは何かを考えながら主観を磨きあって、評価のばらつきを最小限にとどめることを目指そう。

この続きを見るには...

残り3153/4364文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2025.02.16

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約