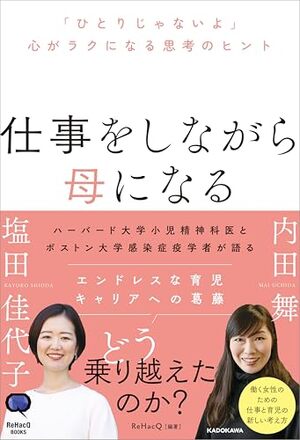

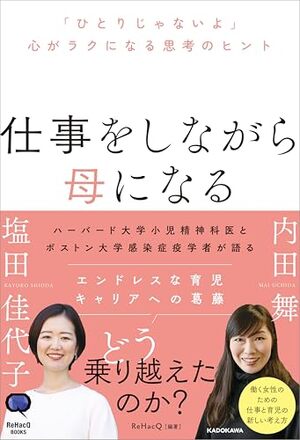

仕事をしながら母になる

「ひとりじゃないよ」心がラクになる思考のヒント

著者

内田舞(うちだ まい)

小児精神科医。ハーバード大学医学部准教授。マサチューセッツ総合病院小児うつ病センター長。北海道大学医学部卒。在学中に米国医師国家試験に合格。卒業と同時に渡米し、イェール大学とハーバード大学で研修医として過ごす。臨床医としてアメリカで働く日本人の史上最年少の記録を更新。ハーバード大学付属病院であるマサチューセッツ総合病院にて臨床医として子どもたちの診察に携わる傍ら、研究者として気分障害などに関わる脳機能を解析する脳画像の研究にも尽力。研修医や医学生を指導する立場でもある。三児の母。著書に『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』(文春新書)、『うつを生きる 精神科医と患者の対話』(浜田宏一氏との共著、文春新書)、『REAPPRAISAL 最先端脳科学が導く不安や恐怖を和らげる方法』(実業之日本社)、『まいにちメンタル危機の処方箋』(大和書房)がある。

塩田佳代子(しおだ かよこ)

感染症疫学者。獣医師。ボストン大学公衆衛生大学院グローバルヘルス学科アシスタントプロフェッサー。東京大学で6年間の獣医学専修を卒業。その後、アメリカ・アトランタのエモリー大学で公衆衛生学修士号取得。CDC(Centers for Disease Control and Prevention=米国疾病予防管理センター)において、感染症疫学者としてアウトブレイクの対応、サーベイランス、疫学研究などに2年間従事。西アフリカで起きたエボラ出血熱のパンデミックを目の当たりにし、スキルの向上を目指してイェール大学の感染症疫学科に進学し博士号取得。WHO(World Health Organization)のコンサルタントも務める。2022年、第1回羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)の奨励賞受賞。二児の母。本書が初の著書となる。

小児精神科医。ハーバード大学医学部准教授。マサチューセッツ総合病院小児うつ病センター長。北海道大学医学部卒。在学中に米国医師国家試験に合格。卒業と同時に渡米し、イェール大学とハーバード大学で研修医として過ごす。臨床医としてアメリカで働く日本人の史上最年少の記録を更新。ハーバード大学付属病院であるマサチューセッツ総合病院にて臨床医として子どもたちの診察に携わる傍ら、研究者として気分障害などに関わる脳機能を解析する脳画像の研究にも尽力。研修医や医学生を指導する立場でもある。三児の母。著書に『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』(文春新書)、『うつを生きる 精神科医と患者の対話』(浜田宏一氏との共著、文春新書)、『REAPPRAISAL 最先端脳科学が導く不安や恐怖を和らげる方法』(実業之日本社)、『まいにちメンタル危機の処方箋』(大和書房)がある。

塩田佳代子(しおだ かよこ)

感染症疫学者。獣医師。ボストン大学公衆衛生大学院グローバルヘルス学科アシスタントプロフェッサー。東京大学で6年間の獣医学専修を卒業。その後、アメリカ・アトランタのエモリー大学で公衆衛生学修士号取得。CDC(Centers for Disease Control and Prevention=米国疾病予防管理センター)において、感染症疫学者としてアウトブレイクの対応、サーベイランス、疫学研究などに2年間従事。西アフリカで起きたエボラ出血熱のパンデミックを目の当たりにし、スキルの向上を目指してイェール大学の感染症疫学科に進学し博士号取得。WHO(World Health Organization)のコンサルタントも務める。2022年、第1回羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)の奨励賞受賞。二児の母。本書が初の著書となる。

本書の要点

- 要点1「子持ち様」という言葉が使われる状況を変えていくには、さまざまな偏見や無理解と向き合い、システムを変えていく必要がある。

- 要点2「女性だからこの義務と責任は与えられない。だから女性は雇えない」と決めつけるのではなく、「その義務と責任をみんなが果たせるようにするためにはどうしたらいいか」を考えるべきだ。そうでなければ、女性の権利だけでなく、男性の権利も侵害され、社会にとっても大きな損失となる。

要約

【必読ポイント!】 内田舞氏×塩田佳代子氏 対談

個人を責めるのではなく、システムのいびつさに目を向けたい

アメリカで働く小児精神科医、内田舞氏は、日本女性の多くは、さまざまな社会的要因により、必要以上に自分を責めたり、無理を重ねざるを得なくなっていると指摘する。そしてそんな女性たちに「頑張ってる姿、見えてるよ! 素晴らしいよ!」というエールを贈る。

感染症疫学者として同じくアメリカで働く塩田佳代子氏もそれに同意する。日本において、女性たちが子育てしながら働くのは簡単ではない。ネットには「子持ち様」という言葉が散見されるほどだ。

しかしそもそも人生にはさまざまな出来事が起こり得るため、子どもがいる人に限らず、フルで働けなくなる可能性は誰にでもある。お互いに支え合っていけたら、全員が働きやすい職場に近づけられるはずだ。

そもそもこのような状況にあるのは、個人の問題ではなく、システムの問題が大きいのだろう。たとえば塩田氏にとっては学生に授業をするのも業務の一つだが、妊娠中は、体調を崩してしまったときに備えてバックアップの人がついてくれた。別の先生の代わりに授業を担当することも日常的にある。これなら個人の対立構造は生まれづらい。

内田氏も同意する。システムのいびつさに気づき、その改善に向けて働きかけていくことが重要なのだ。

社会に存在する偏見・無理解と向き合う

sesame/gettyimages

塩田氏は、システムから変えていくためには、さまざまな偏見や無理解と向き合う必要があると考えている。

悪阻(つわり)に苦しんだ際、いろいろ調べて驚いたのは、悪阻には大した治療法がないどころか、メカニズムすらまだあまりわかっていないということだ。

長い間、研究者はほとんどが男性で、女性の健康に関する研究への関心が低かった。女性の身体的な痛みは過小評価されて、解明や対策が進んでこなかったのだ。

もちろん、男性研究者たちが意地悪をしているわけではない。誰にでも「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」があり、マジョリティはマイノリティの置かれている状況を想像し、共感することが難しいものなのだ。

この続きを見るには...

残り3277/4149文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2025.04.05

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約

![[新装版]「やさしさ」と「冷たさ」の心理](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/4143_cover_150.jpg)