理化学研究所

100年目の巨大研究機関

著者

山根 一眞 (やまね かずま)

ノンフィクション作家。1947年東京都生まれ。獨協大学国際環境経済学科特任教授、宇宙航空研究開発機構(JAXA)客員、理化学研究所相談役、福井県文化顧問、日本生態系協会理事、NPO子ども・宇宙・未来の会(KU-MA)理事、3・11支援・大指復興アクション代表などを務める。日本の技術者・科学者を取材した20冊を超える『メタルカラーの時代』シリーズ(小学館)、『環業革命』(講談社)、映画化された『小惑星探査機はやぶさの大冒険』(講談社α文庫)、『小惑星探査機「はやぶさ」の大挑戦』(講談社ブルーバックス)など著者多数。山根一眞オフィシャルホームページ http://www.yamane-office.co.jp/

ノンフィクション作家。1947年東京都生まれ。獨協大学国際環境経済学科特任教授、宇宙航空研究開発機構(JAXA)客員、理化学研究所相談役、福井県文化顧問、日本生態系協会理事、NPO子ども・宇宙・未来の会(KU-MA)理事、3・11支援・大指復興アクション代表などを務める。日本の技術者・科学者を取材した20冊を超える『メタルカラーの時代』シリーズ(小学館)、『環業革命』(講談社)、映画化された『小惑星探査機はやぶさの大冒険』(講談社α文庫)、『小惑星探査機「はやぶさ」の大挑戦』(講談社ブルーバックス)など著者多数。山根一眞オフィシャルホームページ http://www.yamane-office.co.jp/

本書の要点

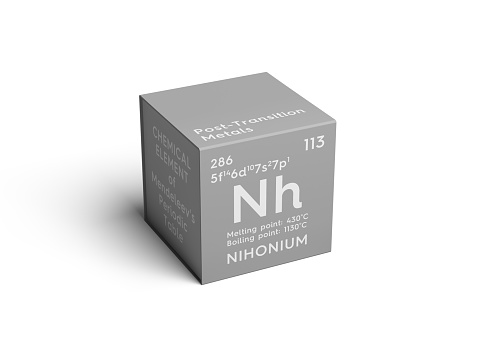

- 要点1理研の科学者たちによって生み出された「ニホニウム」は、日本人が初めて名づけた元素であり、科学史に残る大発見だった。

- 要点2研究者が独立し、自由に研究室を運営できるシステム「主任研究員制度」が、理研の自由闊達な風土と多数の研究成果を生み出している。

- 要点3理研にあるすぐれた研究設備を求めて、世界中から研究者たちが集まり、日夜実験や研究をおこなっている。

- 要点4スパコンの登場により、「実験」と「理論」に続き、「計算科学」(シミュレーション)が「第3の科学」と呼ばれるようになった。

要約

【必読ポイント】 ニホニウムの誕生

1世紀以上にわたる悲願の達成

2016年12月1日は、日本の科学史にとって歴史的な1日となった。理化学研究所(以下、理研)の科学者たちによって人工的に作られた元素が、周期表に加えられたとの発表がなされたのである。元素名は「nihonium(ニホニウム)」、元素記号は「Nh」、原子番号は「113番」に決まった。日本初の快挙だった。

さかのぼること約110年前の1908年(明治41)年、日本人が新元素を発見し、「ニッポニウム」という名が提唱されたことがある。しかし、そのときは確証がなく、認定が得られなかった。今回の新元素「ニホニウム」の発見は、日本科学界の1世紀以上にわたる悲願の達成でもあった。

13年間という長い時間

sanches812/iStock/Thinkstock

「ニホニウム」合成の理研チームを率いたのは、実験物理学者の森田浩介である。研究は2003年9月から始まっていた。理研・仁科加速器研究センターにある、全長40メートルの線型加速器で原子核を加速させ、加速した原子核を標的の原子核にぶつけることで、より重くて新しい元素を作るという実験である。

森田は、「30番元素」である亜鉛と「83番元素」のビスマスを核融合させることで、「113番元素」をつくりだそうとしていた。しかし、このような人工合成元素は安定性に欠ける。合体から1秒もたたないうちに原子核の崩壊が連鎖し、異なった元素に形を変えながら、最終的には安定した元素に落ち着いてしまうからである。

森田のグループは、2004年、2005年と、続けて合成を成功させていた。しかし、それらの合成結果は不十分と判断され、命名権は付与されず、森田らは3度目の成功をめざしていた。

なかなか成果の出ないまま月日は過ぎ去っていったが、2012年8月、ついに「アルファ崩壊」と呼ばれるイベントが起きた。翌日の施設停電に備え、未解析実験データに着手したところ、7年間待ちに待った「アルファ崩壊」が4回も確認されたのだ。

また、その日は偶然ながら、国際純粋・応用物理学連合のメンバーを理研の実験施設に案内する日でもあった。そのなかには、新元素の命名権付与の権利を持つJWP(Joint Working Party)のメンバーも含まれていた。

理研のめざす科学の道

「1秒間に2兆4000万個の亜鉛のイオンビームを、ビスマスの薄膜厚さ1万分の5ミリに照射しつづけても、原子核に衝突するのは100万回に1回のみ。超重元素は芯と芯がぴったり一致しないと合体しないため、1秒間に300万回の衝突を200日間続けても、合体するのは1個だけ。113番目の元素を手にする確率は宝くじの当選より小さい」と森田は述べる。

「113番元素」は1000分の2秒後には別の物質に変わってしまうため、社会的に役に立ち、お金を生み出せるような元素ではない。しかし、この発見は永久に科学史に残る。これが、理研が100年にもわたり培ってきた科学の道である。

100年の歴史

科学技術立国のはじまり

SasinParaksa/iStock/Thinkstock

理化学研究所は1917年3月20日、財団法人理化学研究所として発足した。創設の牽引役は、工学・薬学博士の高峰譲吉。世界で広く利用されている消化剤タカジアスターゼや、副腎髄質から分泌されるアドレナリンの製造法の開発者であり、「日本が生んだ偉人の一人」と言われる人物である。

この続きを見るには...

残り2371/3743文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2017.10.31

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約