バッタを倒しにアフリカへ

バッタを倒しにアフリカへ

著者

著者

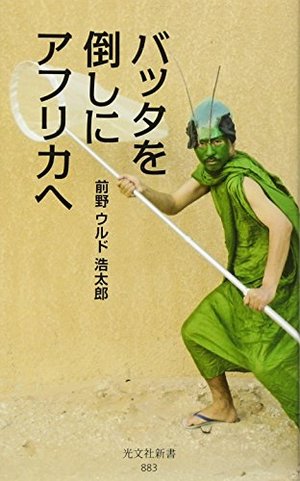

前野 ウルド 浩太郎 (まえの うるど こうたろう)

昆虫学者(通称:バッタ博士)。1980年秋田県生まれ。

国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター研究員。神戸大学大学院自然科学研究科博士課程修了。博士(農学)。京都大学白眉センター特定助教を経て、現職。アフリカで大量発生し、農作物を食い荒らすサバクトビバッタの防除技術の開発に従事。モーリタニアでの研究活動が認められ、現地のミドルネーム「ウルド(〇〇の子孫の意)」を授かる。著書に、第4回いける本大賞を受賞した『孤独なバッタが群れるとき――サバクトビバッタの相変異と大発生』(東海大学出版部)がある。

昆虫学者(通称:バッタ博士)。1980年秋田県生まれ。

国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター研究員。神戸大学大学院自然科学研究科博士課程修了。博士(農学)。京都大学白眉センター特定助教を経て、現職。アフリカで大量発生し、農作物を食い荒らすサバクトビバッタの防除技術の開発に従事。モーリタニアでの研究活動が認められ、現地のミドルネーム「ウルド(〇〇の子孫の意)」を授かる。著書に、第4回いける本大賞を受賞した『孤独なバッタが群れるとき――サバクトビバッタの相変異と大発生』(東海大学出版部)がある。

本書の要点

- 要点1幼少期に『ファーブル昆虫記』に感銘を受け、昆虫学者になることを夢見た著者は、博士号を取得するも職にあぶれて食い扶持に困っていた。

- 要点2現在の日本ではバッタ研究の必要性はかなり低いが、大量発生したバッタが深刻な飢饉を引き起こしているアフリカではバッタ対策が急務の課題であった。

- 要点3著者は、博士生命をかけてバッタ研究所のあるモーリタニアの地を踏み、数々の困難にぶつかりながらも、現地の人々の助けを得つつバッタ研究を進めていった。

要約

いざアフリカへ

モーリタニアでの生活が始まった

2011年4月、著者はパリを経由し、アフリカ西海岸にあるモーリタニアという国に向かった。かつてフランス領だったモーリタニアは、アラビア語のほかにフランス語が公用語である。だが、著者はアラビア語もフランス語もほとんど話せない。日本語はおろか英語が話せる人材も少ないこの地で、著者の闘いの日々が始まった。

モーリタニアにはバッタ研究所がある。著者はそこに寝泊まりしながら、バッタ研究に従事した。研究所では、バッタ研究の世界的権威であるババ所長をはじめ、多くの人から歓迎を受けた。

相棒ティジャニ

Adro_Hatxerre/iStock/Thinkstock

モーリタニアでのフィールドワークは、主に砂漠でおこなわれる。そのため、車で移動しなければならないのだが、モーリタニアは日本と反対の左ハンドル右車線通行で、しかもかなり道が悪い。くわえて、交通ルールが守られなかったり、ロバやヤギが道路を闊歩していることもあったりする。

そこで、著者がババ所長に相談したところ、ティジャニという青年を専属のドライバーとして手配してくれた。ティジャニは運転技術がしっかりしており、外国人慣れしている上、人間性もピカイチだという。

ただし、ティジャニはフランス語しか話せないため、はじめは基本的な会話も成り立たないのではないかと危惧した。しかし著者は、身振り手振りとなけなしのフランス語の単語を並べることで、みごと言葉の壁を乗り越えていった。ティジャニはその後、モーリタニアでの生活において、著者の欠かせないパートナーになる。

【必読ポイント!】 はじめてのフィールドワーク

ポスドクも楽じゃない

研究所に来て早々、北の方でバッタが発生していると聞いた著者は、急遽チームを組んで行ってみることにした。

「ミッション」と呼ばれる野外調査は、一度出発したら数日戻らないことも少なくない。そのため、ドライバーの他にコックや雑用係など、数名でチームを組んで行くのが通例だ。ちなみに、役割ごとに給料は異なっており、著者が負担することになっている。これは、ポスドク(大学院で博士課程を修了したあと、任期制の研究職についている不安定な身分)で収入の少ない著者にとってはかなりの痛手だったが、それでもキャンプに必要な物資と食糧、一週間分のガソリンを積み込み、人生初のフィールドワークに出かけた。

出だしは好調

wrangel/iStock/Thinkstock

アフリカンタイムにより、出発が大幅に遅れた一行が現地に着いたときには、すでに日が暮れようとしていた。はじめてのフィールドワークは、期せずして夜間調査となってしまった。

しかし、夜間のバッタの生態はほとんど解明されていないため、かえって好都合な面もある。観察を始めると、さっそくある規則に気づいた。バッタの幼虫はトゲが生えた植物にしか潜んでおらず、しかもある程度トゲが大きくないと出現しないのだ。過去1世紀のバッタに関するあらゆる論文を読破してきた著者でさえ、バッタがトゲ好きなんて聞いたことがなかったという。

さすがは現場である。屋内の実験室では決して見られない生態が、次々と浮かび上がってくる――そんな予感が著者にはあった。

フィールドワークはおもしろい

バッタには「孤独相」と「群生相」と呼ばれる、2つのバリエーションが存在する。

普段見かける、緑色や茶色のおとなしいバッタは孤独相と呼ばれるもので、自らが生活している背景の色に体色を似せることができる。一方、群生相はほぼすべての個体が黄色と黒のまだら模様で、仲間の数が増えて凶暴化するときに出現するという特徴をもつ。

著者がモーリタニアに来る前に立てていた研究計画では、群生相の幼虫を研究することは想定していなかった。しかし、運良く最初のミッションで群生相のバッタに遭遇したため、番外編として研究することにした。

調べてみると、次々とおもしろいことがわかった。

この続きを見るには...

残り2946/4515文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2017.10.29

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約