通信の世紀

情報技術と国家戦略の一五〇年史

著者

大野 哲弥 (おおの てつや)

1956年東京生まれ。立教大学経済学部卒業、放送大学大学院文化科学研究科修士課程修了。博士(コミュニケーション学/東京経済大学)。1980年国際電信電話株式会社(KDD)入社。退職後、放送大学非常勤講師など歴任。2018年11月現在PR代理店代表。著書に『国際通信史でみる明治日本』(成文社)、論文に「西南戦争時の政府暗号補論」、「外国放送無線電報にかかわる外務省と逓信省の対応〜外務省の内閣情報局構想と情報委員会〜」など。共著論文に「原発事故を米軍“準機関紙”はどう伝えたか―Stars and Stripes紙の報道内容分析から―」。

1956年東京生まれ。立教大学経済学部卒業、放送大学大学院文化科学研究科修士課程修了。博士(コミュニケーション学/東京経済大学)。1980年国際電信電話株式会社(KDD)入社。退職後、放送大学非常勤講師など歴任。2018年11月現在PR代理店代表。著書に『国際通信史でみる明治日本』(成文社)、論文に「西南戦争時の政府暗号補論」、「外国放送無線電報にかかわる外務省と逓信省の対応〜外務省の内閣情報局構想と情報委員会〜」など。共著論文に「原発事故を米軍“準機関紙”はどう伝えたか―Stars and Stripes紙の報道内容分析から―」。

本書の要点

- 要点1電報や電話といった、電気による「通信」には150年の歴史があり、各国の安全保障と経済に深く関わりながら今日に至っている。

- 要点2通信には「技術」という側面が強くあり、新しい技術革新がまったく新しい国際通信の環境を作り出し、しばしばそれまでの協調や競争のルールをリセットしてきた。

- 要点3現在はインターネットとそれを支える光海底ケーブルが、グローバル化した通信の主役だ。そして「通信主権」や経済的進出を巡って、各国や企業間で激しい争いが繰り広げられている。

要約

通信の世紀を概観する

有線と無線の変遷

noLimit46

150年にわたる国際間の通信は、有線と無線の攻守交代という視点から概観できる。

(1)「海底電信ケーブル(有線)」の時代――海底ケーブルが最初に日本に陸揚げされ、海外と通信がつながったのは、1871年のことだ。区間は上海と長崎の間。このときの有線ケーブルは、わずか電信用1回線であった。

(2)「無線通信」の時代――20世紀初頭に無線電信が実用化された。国際間の音声電話の運用が開始されたのもこの時代である(1934年)。第二次世界大戦の前後は短波無線が通信の主役を務めるとともに、各国による傍聴活動が活発になった。

(3)「海底同軸ケーブル」の時代――1950年代には電話にも使える海底同軸ケーブルが登場し、通信の主役の座を奪った。1953年に発足した国際電信電話株式会社(KDD)が米国のアメリカ電話電信会社(AT&T)と組み、この事業を牽引した。

(4)「衛星通信」の時代――1960年代後半にインテルサット衛星による通信が登場し、次第にケーブルを凌駕する状況となった。ちなみに米国から送られてきた最初のテレビ中継は、ジョン・F・ケネディ大統領暗殺のニュースである。

(5)「光海底ケーブル」の時代――そして1980年代末に光海底ケーブルが実用化され、現在に至るまで国際間通信の主役となっている。国際間の長距離を結ぶ基幹通信は有線ケーブル、利用者と最寄りの通信会社を結ぶ「ラストワンマイル」は無線と棲み分けがされ、私たちの情報化社会を支えている。

有線ケーブルと通信主権

自国の制度により通信設備を建設し、サービスを提供する権利を「通信主権」という。少なくとも国内の伝送路を自国管理下におかなければ、通信主権は維持できない。もしこれを外国の会社に任せてしまえば、政府関係や日本企業の情報が他国に筒抜けになってしまうばかりではなく、伝送路の保護という名目でさまざまな干渉を受ける危険性が出てくる。

通信の黎明期において、海外との有線ケーブルのルートや陸揚げ地の設定は、外交や軍事の枠組みで語られる重要な問題であった。通信が帝国主義の一翼を担っていた時代といってもよいだろう。

戦後の海底同軸ケーブルの時代になると、相互の通信主権を尊重するという考え方にもとづき、各国で共同して国際間のケーブルを建設するのがスタンダードになった。一国が単独でケーブルを所有・運用する形態をやめ、建設費用を折半し、陸揚げの拠点は互いに自国管理としたのである。

ところが1980年代後半になると、先進各国は通信事業を民営化し、複数の通信会社が競争するという体制をとるようになった。これにより、相互に通信主権を認めて「相手側の設備は相手に任せる」という従来の国際通信秩序が揺らぎ始めた。こうした流れに対応して、1986年にはKDD、AT&T、英国のブリティッシュ・テレコム(BT)の3社が覚書を交わし、ABK提携と呼ばれる新しいサービスを始めるなど、国をあげてのメガキャリアの合従連衡もみられた。

無線と暗号

VictorHuang/gettyimages

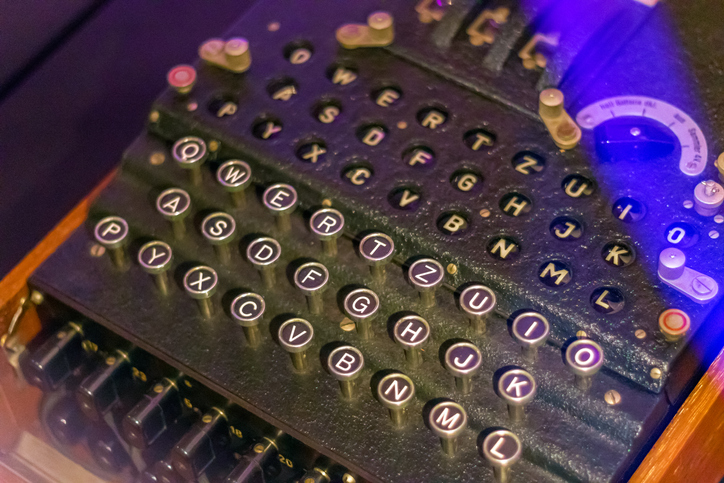

無線電信は海底ケーブルに比べて建設費が安いうえに、他国への陸揚げの必要もない。しかもケーブルと異なり切断される恐れがないという強みに加え、一度に多数の箇所へ送信できるという特徴がある。ただし空中に電波を送出するため、傍受されうるという欠点を持つ。このため無線と情報の暗号化は表裏一体であり、切っても切れない関係にあった。

この続きを見るには...

残り2440/3851文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2019.03.07

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約