成功への最小抵抗経路を生み出す構造

構造が決める最小抵抗経路

アメリカ西部開拓時代、入植者たちは、すでに道が拓かれていることを発見した。バイソンの群れが、何世紀にもわたって大地に道筋を残していたのだ。バイソンが残したルートは、ロッキー山脈を超えて、夢のカルフォルニアまで続いていた。後年、鉄道を敷設するとき、鉄道設計者たちはバイソンの道を選んだ。バイソンは、広大な大陸を横断する最適な通り道を知っていたのだ。

これこそが、本書のテーマとなる「最も抵抗の少ない道」(最小抵抗経路)である。バイソンが自然の法則に従うのと同じように、人間も自然の法則に従うしかない。自然においては、エネルギーは最も楽な方に向かい、全てはこの原理に従う。

本書は、最小抵抗経路の基本原理となる三つの洞察から成り立っている。それは、「エネルギーは、最小抵抗経路に沿って進む」「根底にある構造が、最小抵抗経路を決める」「私たちは、新しい構造を創り出すことによって、最小抵抗経路を決められる」である。根底にある構造を変えれば最小抵抗経路も変わり、組織を真に変革できるのだ。

成功と失敗の違いは構造が決める

著者が企業組織の仕事を始めて直面した最大の謎がある。それは、うまくいったことが続かず、成果が消えてしまうことだった。一方で「成功が成功を呼ぶ」企業も存在する。その違いは構造にある。構造の力学によって成功や失敗が決まるのだ。

では、構造とは何か。構造とはそれ一つで全体として一体となっているものであり、相互に関係性を形成して影響を与え合う個々の要素から成り立っているものである。

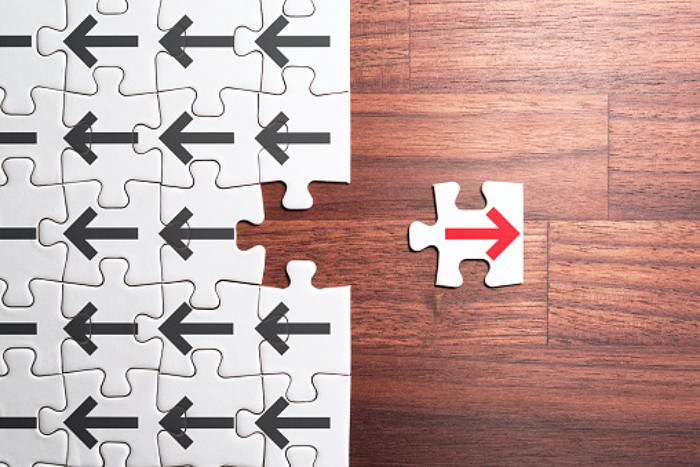

構造としての組織は、揺り戻すか、あるいは前進するかのどちらかだ。どちらの組織も成功自体は経験するものの、前者はやがて失敗し、後者は長期的成功を収める。ロッキングチェアは前後に揺れ続けるだけだが、クルマは前進する。それぞれ、構造が違うからだ。しかし、私たちはロッキングチェアが前に進んだら必ず元に戻るのが最小抵抗経路だということに気づかない。そして、揺り戻しを起こし、成功を失敗に逆戻りさせてしまう。組織を前進させるためには、組織構造を変えなければならない。次々に改革を実施しても、組織構造が旧態依然のままでは、結局長続きしない。多くの従業員は変革など無駄だと思うようになるだろう。

前進を生み出す緊張構造

では、どのように構造を変えればよいのだろうか。エネルギーが最小抵抗経路で進むように働きかけるのは、構造力学的に緊張が生じることによる。緊張は一つのものと、もう一つのものとの差から生じる。そして、不均衡を解消して差がなくなるように、最小抵抗経路が形成されていく。

ポイントは、「緊張は解消したがる」ということだ。組織をリデザインする上で最も重要な緊張は、私たちの望むものと持っているもの、創り出したい状態と実際の状態の差である。これを緊張構造と呼ぶ。ビジネスや経営をデザインするときは、必ず緊張構造がその計画と実行の基礎となる。創り出したい成果をはっきりさせ、それに対する現在のリアリティを定義する。これにより、緊張が形成され、具体的な行動計画を実行することで解消されていく。緊張構造の原理こそ、組織が持ち得る最強の力である。同時にそれは、どんな成果を創り出したいかを知り、目標に対して今どこにいるのかを知ることである。

組織が、前進する緊張構造を創り出すためには、個別の目標よりも上位の成果目標を定義しなければならない。そのうえで、全ての下位の目標によって上位の成果目標が支えられているようなデザインが求められる。このような目標間のつながりが、組織が前進するための最小抵抗経路を形成する。こうして、組織を緊張構造が支配するとき、組織は前進する。

なぜ揺り戻しが起き、成功による成果は失われるのか

揺り戻しを招く葛藤構造

多くの組織は、無数の揺り戻しを定期的に繰り返している。「リスクをとって動け」と号令がかかったと思えば、しばらくすると「経営陣と歩調を合わせるように」といわれる。あるいは、コスト削減から積極投資へ変革しても、またコスト削減へと戻っていく。このように、揺り戻しパターンを通して、企業は多くを浪費してしまう。どうしてこのパターンを繰り返してしまうのか。それは、根底にある構造が葛藤構造となっているからだ。

緊張解消システムが単純な場合は、緊張構造が生じる。ところが、二つの競合する目標を巡って二つの緊張解消システムが存在すると、事態は複雑化し、葛藤構造が生じる。例えば、空腹が支配的な緊張となれば、それを解消するために食べることになる。すると体重が増えるため、ダイエットのために食べる量を減らしたり、食事を抜いたりする。体重は減るが、今度は身体が栄養を欲する。そのため、食欲が増大し、再び空腹の緊張が支配的になる。このとき、緊張解消のための最小抵抗経路は、食べるという行動とダイエットという行動との間で、「支配のシフト」を繰り返している。これが揺り戻しパターンである。