自画像のゆくえ

自画像のゆくえ

著者

著者

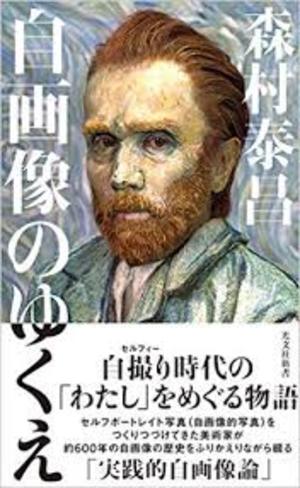

森村 泰昌(もりむら やすまさ)

1951年、大阪市生まれ。美術家。京都市立芸術大学美術学部卒業、同大学美術学部専攻科修了。85年、ゴッホの自画像に扮するセルフポートレイト写真『肖像・ゴッホ』を発表。以降、今日に至るまで、一貫して「自画像的作品」をテーマに作品をつくりつづける。国内外で多くの展覧会を開催。ヨコハマトリエンナーレ2014ではアーティスティック・ディレクターを務める。2016年、「森村泰昌:自画像の美術史――『私』と『わたし』が出会うとき」(国立国際美術館)を開催。18年、大阪北加賀屋に「モリムラ@ミュージアム」をオープン。著書に、『踏みはずす美術史』(講談社現代新書)、『美術、応答せよ!』(筑摩書房)など多数。11年、一連の芸術活動により紫綬褒章を受章。

1951年、大阪市生まれ。美術家。京都市立芸術大学美術学部卒業、同大学美術学部専攻科修了。85年、ゴッホの自画像に扮するセルフポートレイト写真『肖像・ゴッホ』を発表。以降、今日に至るまで、一貫して「自画像的作品」をテーマに作品をつくりつづける。国内外で多くの展覧会を開催。ヨコハマトリエンナーレ2014ではアーティスティック・ディレクターを務める。2016年、「森村泰昌:自画像の美術史――『私』と『わたし』が出会うとき」(国立国際美術館)を開催。18年、大阪北加賀屋に「モリムラ@ミュージアム」をオープン。著書に、『踏みはずす美術史』(講談社現代新書)、『美術、応答せよ!』(筑摩書房)など多数。11年、一連の芸術活動により紫綬褒章を受章。

本書の要点

- 要点1自画像は、鏡の発明とともに生まれ、「わたし」を見定める人間の視座として始まった。

- 要点2フェルメールは、自画像を一枚も描かなかったといわれている。だが、フェルメールがしばしば作品の題材にした「室内で女性がたたずむ姿」には、部屋で一人たたずみながら絵を描くフェルメールが隠されていると解釈できる。

- 要点3フリーダ・カーロは、一生で描いた絵の半分以上が自画像であった。彼女は常に、見られる存在としての「わたし」を意識していた。

要約

自画像のはじまり

鏡と「わたし」

自画像はどのように始まったのだろうか。

著者は、フランドル地方の画家、ヤン・ファン・エイクの《赤いターバンの男》(1433年作)を「自画像のはじまり」と位置付けている。その背景は闇につつまれており、具体的なものはなにも描かれていない。特徴的なターバンをまいてはいるものの、ふつうの男がぽつんと描かれているだけの絵だ。これは、ヤン・ファン・エイクの自画像だといわれているが、その真偽は定かではない。

この絵が描かれたのは、折しも、現在のものに近い鏡が発明されたころのことだ。まさにこの絵は、鏡を介在させた自分自身との出会いの瞬間が結実したものなのだろう。鏡が登場したことで、神を通してしか確認するすべのなかった自分自身を知ることができるようになった。鏡の登場と同時に、「わたし」を見さだめる人間の視座が登場したのだ。

自画像を鑑賞する側の意識も変化を遂げる。アルブレヒト・デューラーの「青春三部作」と呼ばれる自画像を見た当時の人々は、デューラーを通して自己を、自己を通してデューラーを眺めていた。これは、現代の私たちがテレビに映る芸能人を見るとき、自分とメディアの中の相手を自己同一化するのと同じようなものだ。こうしてわたしたちは、自画像を通して人間を見つめるようになっていった。

【必読ポイント!】画家たちと自画像

悪に囚われたカラヴァッジョ

聖ウルスラの殉教

カラヴァッジョは、光と闇をドラマティックに組み合わせた絵を描いた。彼が描く光と闇には、キリスト教文化の深奥が反映されている。

カラヴァッジョは天才画家でありながら、逮捕歴も人並みはずれていた。さまざまな事件を起こしたが、ついには殺人事件を起こし、逃亡者としてイタリア各地を転々とし続けた。その過程で生み出された数々の傑作について、著者は、「カラヴァッジョが生んだ三つの悪徳」、すなわち「絶対悪」「俗悪」「邪悪」が特徴であると述べる。

カラヴァッジョの自画像には、「悪」の思想がふんだんに埋め込まれている。《マタイの殉教》では、絵画を描くという画家の行為を、聖人の殺害と同一化させている。一方、《聖ウルスラの殉教》では、殺人を描くナイフとしての絵筆を、画家自身にむけた。

このようにカラヴァッジョは、カンバスに絶対悪を描きなぐっていた。絵に真摯に向き合えば向き合うほど、画家はみずからの精神をもぬきさしならぬ深みへと追い込む。カラヴァッジョはある意味、生真面目すぎたのかもしれない。

闇をクリーニングしようとしたベラスケス

印象派を200年も先取りしていたと言われるベラスケス。彼は文化都市セビーリャに生まれ、台所などに置かれた卑近なもの、「汚れたものを描く画家」と呼ばれた。

この続きを見るには...

残り2336/3450文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2020.02.01

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約