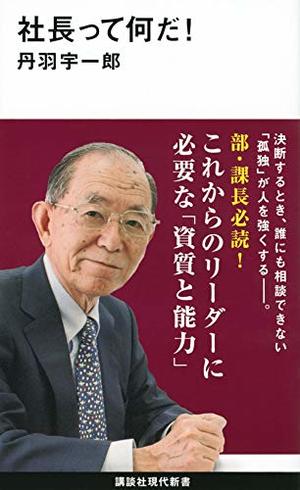

社長って何だ!

著者

丹羽宇一郎(にわ ういちろう)

元伊藤忠商事株式会社会長、元中華人民共和国特命全権大使。

1939年、愛知県生まれ。名古屋大学法学部を卒業後、伊藤忠商事に入社。1998年、社長に就任。1999年、約4000億円の不良資産を一括処理し、翌年度の決算で同社史上最高益(当時)を記録。2004年、会長に就任。内閣府経済財政諮問会議議員、内閣府地方分権改革推進委員会委員長、日本郵政取締役、国際連合世界食糧計画(WFP)協会会長などを歴任し、2010年、民間出身では初の駐中国大使に就任。現在、公益社団法人日本中国友好協会会長、早稲田大学特命教授、福井県立大学客員教授、伊藤忠商事名誉理事。近著に『仕事と心の流儀』(講談社現代新書)、『人間の本性』(幻冬舎新書)があるほか、著書多数。

元伊藤忠商事株式会社会長、元中華人民共和国特命全権大使。

1939年、愛知県生まれ。名古屋大学法学部を卒業後、伊藤忠商事に入社。1998年、社長に就任。1999年、約4000億円の不良資産を一括処理し、翌年度の決算で同社史上最高益(当時)を記録。2004年、会長に就任。内閣府経済財政諮問会議議員、内閣府地方分権改革推進委員会委員長、日本郵政取締役、国際連合世界食糧計画(WFP)協会会長などを歴任し、2010年、民間出身では初の駐中国大使に就任。現在、公益社団法人日本中国友好協会会長、早稲田大学特命教授、福井県立大学客員教授、伊藤忠商事名誉理事。近著に『仕事と心の流儀』(講談社現代新書)、『人間の本性』(幻冬舎新書)があるほか、著書多数。

本書の要点

- 要点1経営において重要なのは「攻め」と「守り」のタイミングだ。社長は「どこを攻めるかを決めてから守る」ようにし、絶対的な確信を持ってプロジェクトを完遂させることが必要となる。

- 要点2社長はすべての人材が力を発揮できるよう、社員に深い理解を示さなければならないが、ときには、会社のために冷酷な判断をすべきときもある。

- 要点3社長は、会社の経営を一時的に任されているにすぎない。社長の重要な仕事の1つは、後継者を見つけることである。そして「自分が未熟者である」と感じている人間を後継者に選ぶとよい。

要約

リーダー不信の時代に問う、リーダーの覚悟

攻めと守りを同時に行う

taa22/gettyimages

著者が社長に就任したのは1998年のことだった。当時の社長から社長就任の打診を受けたとき、いったんは返事を保留した。なぜなら、社長になるということは、「自分を完全に捨てる」ことを意味するからだ。自分にそれができるのか。一方で、自分が断れば当時の社長が困ることもわかっていた。社長を任される人は、大なり小なり、それを引き受ける「宿命」を感じるものなのだろう。著者は社長になる覚悟を決めた。

社長時代に著者が下した最大の決断は、莫大な不良資産処理の問題であった。その直前の副社長時代には、会社始まって以来の巨額投資事業を手掛けていた。チャレンジ精神、統率力、倫理観。あらゆる資質が問われた一連の経験を、「社長とは何か」という観点から振り返っていく。

バブル崩壊後、商社が儲からなくなってから、著者は新たなビジネスを開拓する必要性を感じていた。そこで、伸びしろの大きかったコンビニエンスストアに着目。食糧部門の戦略としてファミリーマートの株式を取得し始めた。当時は溜まりに溜まった不良資産を処理し、リストラを進めている時期でもある。98年3月期には1428億円の特別損失を計上、20年振りの大幅赤字となっていた。そんな状況下で、前代未聞の巨額投資で株を取得するなんて無謀だ、矛盾している、と内外から厳しい批判を浴びせられた。しかし、著者は利益の根本を作って雇用を守ることを重視し、これが将来の会社に対する貢献だと一歩も譲らなかったのである。

著者が社長になる数ヶ月前には、西友とその関連会社が保有するファミリーマート株を交渉の末に取得することとなる。買収は成功し、自社の流通事業を一挙に拡大することとなった。

どこを攻めるかを決めてから守る

経営においては、「攻め」と「守り」のタイミングが最も重要である。経費削減や子会社売却などで「守り」に入っていると、売上が下がっていても利益率が維持できるため、安心してしまいがちだ。しかし、利益を生み出す源泉をつかまなければ、売却益は投資資金ではなく債務の支払いに回され、会社は縮小を余儀なくされる。そうすれば、いつか人材を手放すことになってしまうのだ。

著者は大きな投資のアドバイスを求められたときには、「まず、どこを攻めるかを決めてから守ること」と答えている。何かを売ろうとするとき、新たな投資先を決めていなければ、多少安くても売ってしまう。そうすると、投資がしたいときに十分な資金を調達できない。

資産を売却し、投資を行ったら、社長は確固たる自信を持ってプロジェクトをやり遂げなければならない。重大な意思決定には絶対的な確信が必要となる。

見たくないものから目を背けない

DIPA/gettyimages

著者が処理した「多額の不良資産」の全体像は、それまで誰にもつかめていないものだった。当時はどこの会社も不良資産を抱えていたが、少しずつ損失を埋めてつじつまを合わせようとしていた。しかし、そんな対症療法では、いくら身をすり減らして稼いでも、給料も増やせなければ人材も伸ばせない。10年20年かけて不良資産を減らそうという意見が強いなか、著者はまだ不良資産を売却する人が少ないうちに、一気に片付けてしまう道を選んだ。

洗い出した社内の不良資産は4000億円近くに達していた。さすがの著者も血の気が引いた。それでも、やはり嘘はいけない、クリーンな経営でなければいけない。そうした考えのもと、1999年10月には3950億円の特別損失を計上し、一括処理を選んだのだ。

また、それまでどんなに経営状況が苦しくとも出していた株主配当も、無配にした。その分、将来的には収益を上げ、高い配当を実現しようというのだ。著者は海外の株主や投資家のもとに説明に出かけ、時には投資家と本気でケンカをしたこともあった。その信念の強さと会社の将来への信頼から株を買ってくれた人がいたこともあり、子会社を含め株価は上がっていった。これがターニングポイントとなる。

そこから著者は、資金計画を見直し、単体で1630億円の赤字を計上して無配になった2000年3月期に続く翌年は、当期純利益で705億円の過去最高益を達成した。その後さらに不良債権の償却は進み、不良債権が稼ぎを呑み込んでしまうことはなくなった。稼いだら利益になるのだと、社員の士気も高まっていった。こうした改革を成し得た背景には、社員の支持があったのだ。

【必読ポイント!】 資質と能力

社長は二重人格者であれ

mediaphotos/gettyimages

社長に必要な資質とは何か。1つは、「二重人格者である」ということだ。人は程度の差こそあれ、誰もが相反する性質を持っている。とりわけ社長がその二重人格性を強く持っていなければならないのは、「人間が会社の最大の資産である」という認識が根底にあるからだ。

この続きを見るには...

残り2417/4384文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2020.04.03

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2020 丹羽宇一郎 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は丹羽宇一郎、株式会社フライヤーに帰属し、事前に丹羽宇一郎、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、 およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2020 丹羽宇一郎 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は丹羽宇一郎、株式会社フライヤーに帰属し、事前に丹羽宇一郎、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、 およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。

一緒に読まれている要約