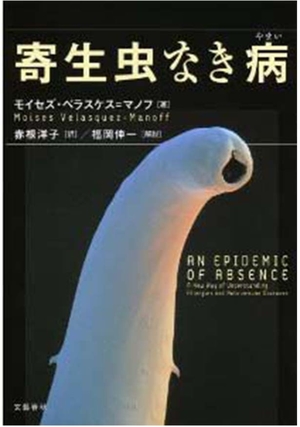

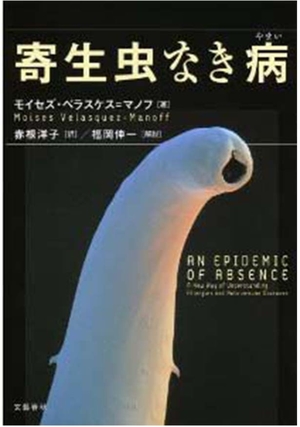

寄生虫なき病

寄生虫なき病

著者

モイセズ・ベラスケス=マノフ

コロンビア大学大学院のジャーナリズム科でサイエンス・ライティングを専攻した科学ジャーナリスト。『ニューヨークタイムズマガジン』誌、『シカゴ・トリビューン』紙などに寄稿する。自己免疫疾患を患い、寄生虫・細菌・ウイルスと免疫の関係を調査。論文8500本にも及ぶ膨大な研究を渉猟し、何十人もの科学者へのインタビューを重ねたうえ、自ら寄生虫感染療法を試みて、初の著書となる本書を書きあげた。

コロンビア大学大学院のジャーナリズム科でサイエンス・ライティングを専攻した科学ジャーナリスト。『ニューヨークタイムズマガジン』誌、『シカゴ・トリビューン』紙などに寄稿する。自己免疫疾患を患い、寄生虫・細菌・ウイルスと免疫の関係を調査。論文8500本にも及ぶ膨大な研究を渉猟し、何十人もの科学者へのインタビューを重ねたうえ、自ら寄生虫感染療法を試みて、初の著書となる本書を書きあげた。

本書の要点

- 要点1ヒトは太古の昔から寄生生物と付き合い、それが免疫の進化の原動力となっていた。

- 要点2寄生生物の不在や体内微生物の生態系崩壊が、想像を超えるほど我々の体に様々な病気を引き起こしている。

- 要点3自己免疫疾患を治療する斬新な試みとして、寄生虫を利用する人たちがいる。医学会に大論争を巻き起こしたこの治療法は、通常の医療では考えられない効果を患者にもたらしうる。

要約

我々の体は寄生虫を求めている!?

rchphoto/iStock/Thinkstock

きれいになり過ぎた現代社会に生きる人々は、寄生虫という貴重な存在を失った

本書は、著者自らが危険をかえりみず、「アメリカ鉤虫(こうちゅう)」という寄生虫に意図的に感染するための旅に出るところから始まる。この寄生虫は、二十世紀前半まで、アメリカ南部で猛威をふるっていた。感染した人々は、浮き出た鎖骨、うつろな目、物憂げな表情を浮かべた血色の悪い顔をしており、まるで体の内側から破壊されたように見えるという。

なぜ著者は多額の資金をつぎ込み、わざわざそんな恐ろしい生き物を自らの体内に取り込もうとしているのだろうか。実は、近年の寄生虫に関わる科学者は、二手の意見に分かれているそうだ。「寄生虫は悪魔の化身」と考える科学者がいる一方で、「感染者の大多数はほとんど無症状である、それどころか、宿主に何らか恩恵をもたらしているかもしれない」と考え始めている科学者がいる。

寄生虫という生物が別の生物の体内で生き続けることは、免疫機能を支配している「自己と異物とを区別するルール」に明らかに違反した状態である。しかし、それを可能にするメカニズムが、寄生虫側の回避システムのみならず、ヒトの免疫系の仕組みにも備わっていることが明らかになってきた。つまり、我々人類の体は、元来、寄生虫の存在を必要としており、アレルギー疾患や自己免疫疾患などの現代の病気は、寄生虫がいなくなったことにその原因の一端があるのではないかというのである。

子どもの頃から重篤なアレルギー疾患と自己免疫疾患に悩まされてきた著者は、その可能性に一縷の望みを見出し、身をもって証明しようとしているのだ。実際に、近年では、物質的豊かさや清潔さを手に入れたアメリカ国民の5〜8%が自己免疫疾患を抱え、先進国の喘息・アレルギー患者数は2〜3倍に増加している。その一方で、「動物、糞、泥」といったものにまみれて生活しているアマゾン地域のチネマ族では喘息の症例が一例も報告されていないのだそうだ。この生活環境の違いに、現代の病気の原因を解明する大きなヒントが隠されていた。

自己免疫疾患、アレルギー疾患は、寄生虫の不在による現代病

Svisio/iStock/Thinkstock

現代に急増した病気は、何かが新しく現れたためではなく「失った」ことによる

チネマ族のライフスタイルは、ジャングルに適応した石器時代の生活にほぼ近い状態のまま保たれている。濁った川の水をそのまま飲み、ブタやニワトリやイヌやサルが周辺を自由に歩き回り、口の中で噛み砕いて吐き出したキャッサバを発酵させて酒を造る。つまり、寄生虫や微生物がうようよいる環境で暮らしているのである。

依然として、感染症による乳幼児死亡率は高いが、チネマ族の40%は60歳以上まで生き、感染症や寄生虫症が蔓延しているにもかかわらず、病弱あるいは栄養不良には見えない。

一方、彼らが住むジャングルからニューヨークに近づくにつれ、アレルギー疾患の有病率は段階的に高くなっていく。

この続きを見るには...

残り2932/4151文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2014.08.19

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約