オンライン研修を実施する上でのポイント

オンライン研修は大きく分けて2つある

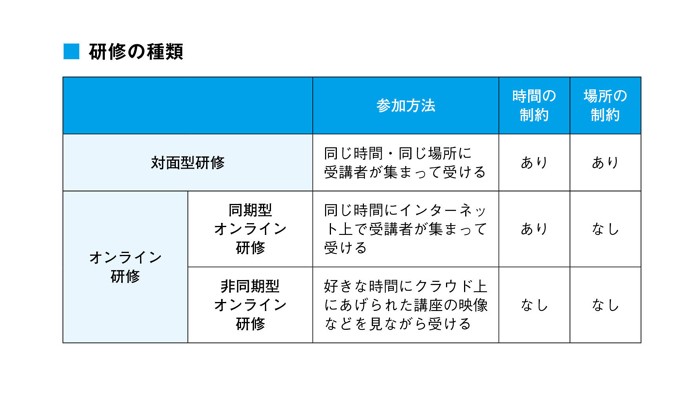

研修には、講師と受講者が対面して行う「対面研修」と、ネットを活用して対面せずに行う「オンライン研修」がある。さらに、オンライン研修は2つに分かれる。「同期型オンライン研修」と「非同期型研修」である。

同期型オンライン研修とは、受講者が同じ時間にWeb会議ツールを使って受講する研修である。オンラインセミナーやウェビナーが典型例だ。一方で「非同期型オンライン研修」とは、受講者が好きな時間帯に動画などのコンテンツを活用して学習する研修である。eラーニングなどが、この非同期型オンライン研修にあたる。本書では、同期型オンライン研修に特化して解説を行う。

同期型オンライン研修のメリット・デメリット

同期型オンライン研修のメリットは、講義を聞きながらチャットを同時使用できることである。対面型研修ならば、講師が話し終わってから質問をする必要がある。しかし同期型オンライン研修ならば、講師が話している途中でも、チャットにて質問や疑問点を書き込むことができる。一方で同期型オンライン研修にもデメリットがある。それは「同期型オンライン研修」特有のノウハウが求められることである。対面研修と同じように研修を行なっても、失敗に終わってしまうケースが多々発生している。

研修内容に合わせて、最適な研修形態を選択する

オンライン研修を実施するときの第一歩は、研修内容に適した形態を選ぶことである。まずは研修で教える知識・スキルが「一般的なのか専門的なのか」、「マインド寄りなのかナレッジ寄りなのか」を問いかけてみるべきだ。

たとえば職種に関係無い必要な知識・スキルであれば「一般的」だし、経理など専門性が高い業務で効力を発揮する知識・スキルであれば「専門的」である。また、心構えや考え方を伝えるのであれば「マインド」寄り、知識の習得が中心であれば「ナレッジ」寄りと考えていい。具体例を挙げるとすれば、次のようになる。

専門的でマインド寄り (例)経営戦略研修/イノベーション研修

一般的でナレッジ寄り (例)コンプライアンス研修

一般的でマインド寄り (例)キャリア研修/モチベーション向上研修

専門的でナレッジ寄り (例)組織マネジメント研修/財務研修

経営戦略研修など専門的でマインド寄りの研修の場合、詳細なニュアンスまで正確に伝える必要がある。そのため対面でじっくり議論したほうが、学習効果を高めやすい。

逆にコンプライアンス研修など、一般的でナレッジ寄りの研修は、全社員を対象としたものが多く、同期型オンライン研修では手間がかかってしまう。それにインプットが目的であれば、一人で学ぶことも十分に可能だ。そのため一般的でナレッジ寄りの研修は、非同期型オンライン研修が適している。

もちろん、研修内容以外にも考慮すべき点はある。新型コロナウイルスの感染リスクを考慮して、対面型研修をオンライン同期型研修にするケースも考えられるし、組織マネジメント研修でも対象人数が多いなら、非同期型オンライン研修を選ぶということもある。

対面型研修と同期型オンライン研修を比較する

1800人を対象に、対面型研修とオンライン研修の学習効果に関するアンケート調査をマイナビが行なったところ、同期型オンライン研修は対面型研修と比べて、「教師評価」「学習密度」「Attention」のような指標で評価が低かった。

では同期型オンライン研修をどのように実施すれば、これらの評価を高められるのだろうか。ここからは、それぞれの項目で改善するためのノウハウをご紹介する。

【必読ポイント!】 教師評価アップのノウハウ

理解度のチェックをこまめに行う

「教師評価」とは、