ストーリーとしての競争戦略

優れた戦略の条件

著者

楠木建(くすのき けん)

一橋大学国際企業戦略研究家教授。1964年東京都生まれ。92年一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。一橋大学商学部助教授および同イノベーション研究センター助教授などを経て、2010年より現職。専攻は競争戦略とイノベーション。著書に、Dynamics of Knowledge, corporate System and Innovation(共著、Springer)、Management of Technology and Innovation in Japan(共著、Springer)、Hitotsubashi on Knowledge Management(共著、John Wiley & Sons)、『知識とイノベーション』(共著、東洋経済新報社)

一橋大学国際企業戦略研究家教授。1964年東京都生まれ。92年一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。一橋大学商学部助教授および同イノベーション研究センター助教授などを経て、2010年より現職。専攻は競争戦略とイノベーション。著書に、Dynamics of Knowledge, corporate System and Innovation(共著、Springer)、Management of Technology and Innovation in Japan(共著、Springer)、Hitotsubashi on Knowledge Management(共著、John Wiley & Sons)、『知識とイノベーション』(共著、東洋経済新報社)

本書の要点

- 要点1ストーリーとしての競争戦略とは、戦略の本質である「違い」と「つながり」の2つの要素のうち、後者に軸足を置くものだ。他社との差別要素が組み合わさり、相互作用することこそが長期利益の実現につながる。

- 要点2「違いをつくる」ためには、他社と違うところに自社を位置付けること(SP)と、他社が簡単に真似できないその組織固有のやり方を実践すること(OC)、の2通りが存在する。この2つの意味合いを理解し、両者のつながりを意識して戦略ストーリーを組み立てることが重要である。

- 要点3優れたストーリーは、単なるアクションリストやテンプレートのような静止画ではなく、戦略ストーリーにおける5つの柱(5C:競争優位、コンセプト、構成要素、クリティカル・コア、一貫性)が優れていて、動画のように全体の動きと流れが生き生きと浮かび上がってくるようなものである。

要約

あるべき競争戦略とは

戦略は「ストーリー」である

ra3rn/iStock/Thinkstock

戦略の本質とは「違いをつくって、つなげる」ことである。他社との違いによって「完全競争」を免れ、余剰利潤を生みだすことが出来る。しかしながら、個別の違いをバラバラに打ち出すだけでは戦略にはならない。個別の違いがつながり、組み合わさり、相互に作用することによって長期利益が実現される。ストーリーとしての競争戦略とは、個別の要素の間にどのような因果関係や相互作用があるかを重視するものである。

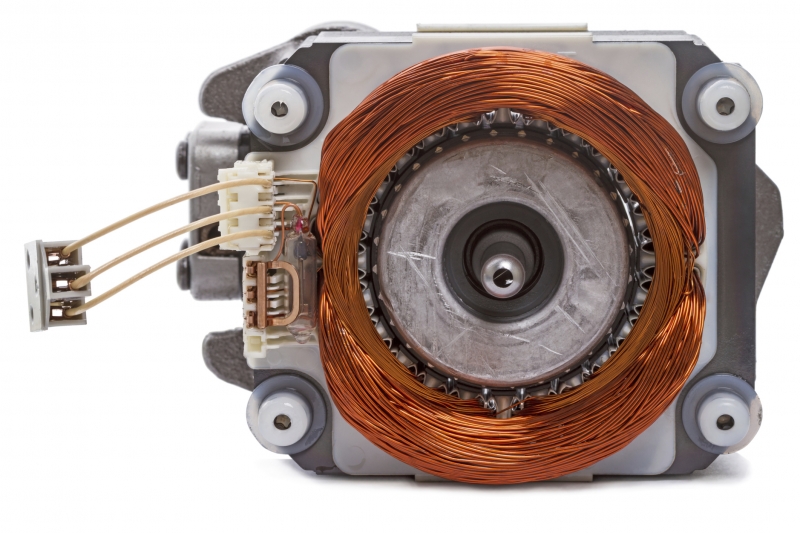

例えば、小型モーターを専門に作っているマブチモーターには、「大量生産によるコスト競争力で勝つ」というストーリーがあった。「大量生産」という打ち手と「低コスト」をつなげる線は、「規模の経済」という、ごくありふれた論理であるが、マブチの戦略ストーリーが面白いのは、大量生産につながる打ち手として、「モーターの標準化」という意思決定をしたことにある。今でこそ「標準化」は当たり前のようだが、当時のモーター業界では常識に反した「禁じ手」で、小型モーターはセットメーカーから特定仕様の注文を受けて生産されていたのだ。

しかしマブチでは、モーターを特定のモデルに標準化することで大量生産を可能とし、そのうち顧客が標準化に抵抗が薄れると、規模の経済が働き、一層の低コストを実現することが出来るという、一連のストーリーが構想された。標準化だけでなく一極集中の営業体制や海外での直接生産など、いくつもの打ち手が相互に因果関係でつながり、全体として長期利益をたたき出すことに成功した。つまり、個別の打ち手が功を奏したというよりも、ストーリーの勝利であったと言える。

また、小説や映画のストーリーに優れたものとそうでないものがあるように、戦略ストーリーにも「筋の良し悪し」がある。マブチは1964年に香港マブチを設立し、その後も中国や東南アジアにおける生産拠点を増やすなど、早期から海外での現地生産に着手した。2000年代に入って多くの日本企業が中国での海外直接生産を始めるようになったことに鑑みると、先見の明があったと言える。

さらにマブチは単に先見の明があったというだけではなく、先行的な中国での現地生産は、他の打ち手との因果論理できちんとつながっていた。マブチの「モーターの標準化」は、当時はあまり技術が高くなかった中国でも生産が可能で、中国の労働集約的な生産ラインに適していたからである。マブチの成功を見た同業他社が、中国現地生産の戦略を「ベストプラクティス」として導入したとしても、周囲の打ち手とのつながりに欠けていれば、かえって筋の悪い話になってしまうのだ。

ストーリーは、静止画ではなく動画である

Eskemar/iStock/Thinkstock

ストーリーの戦略論は、従来の静止画的な戦略論(アクションリスト、法則、テンプレート、ベストプラクティス、シミュレーション、ゲーム)ではなく、動画であるべきである。ストーリーとビジネスモデル(システム)の戦略論もその性格は異なるものであり、ビジネスモデルが構成要素の空間的な配置形態に焦点を当てているのに対して、ストーリーは打ち手の時間的展開に注目している。

この続きを見るには...

残り2711/3995文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2014.08.29

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約