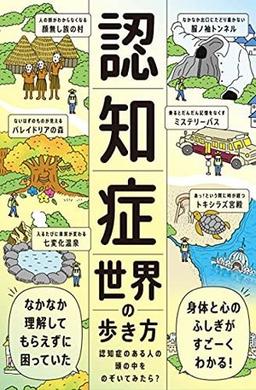

【必読ポイント!】「当事者の視点」で認知症を知ること

認知症の生きづらさ

認知症のある人の心と身体にはどのような問題が起きていて、いつ、どこで、どのような状況で生活しづらさを感じているのか。こうしたことを調べようとしても、見つかる情報は医療従事者や介護者視点で症状を説明したもので、当事者視点で「困りごと」を語った情報はほとんど見つからない。当事者視点の欠落が、認知症に関する知識やイメージの偏りを生み、本人と周囲の生きづらさにつながっている。「困っていることがあるのにうまく説明できない」という当事者の気持ちと、「本人に何が起きているのかわからないから、どうすればいいのかわからない」という周りの人の気持ちのすれ違いを少しでもなくすことが、本書の目的である。

本書は認知症のある人にインタビューを重ね、蓄積した「語り」をもとに構成されている。認知症のある人が経験する出来事を、「旅のスケッチ」と「旅行記」の形式にまとめ、身近でわかりやすいストーリーとして紹介する。

認知症は一人ひとり違う

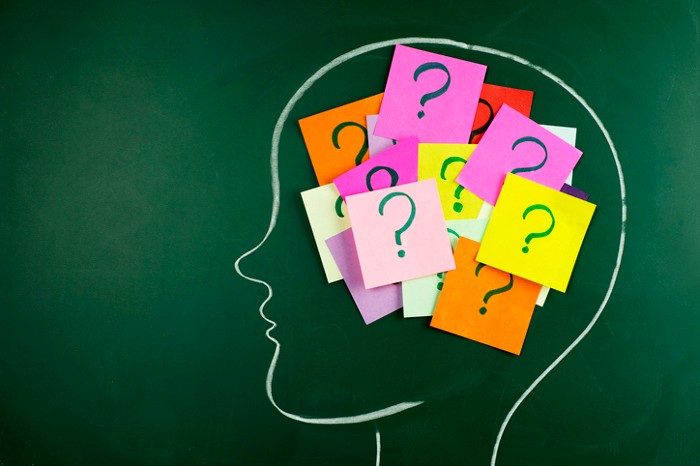

認知症とは、「認知機能が働きにくくなったために、生活上の問題が生じ、暮らしづらくなっている状態」を指す。認知機能とは、「ある対象を目・耳・鼻・舌・肌などの感覚器官でとらえ、それが何であるかを解釈したり、思考・判断したり、計算や言語化したり、記憶に留めたりする働き」だ。

認知症のある人が入浴を嫌がるという話はよく聞く。しかし、その背景となる認知機能のトラブルは人それぞれだ。温度感覚のトラブルでお湯が極度に熱く感じるのかもしれないし、空間認識のトラブルで服の着脱が困難であったり、時間認識のトラブルで入浴したばかりだと思っているのかもしれない。「入浴を嫌がる」という1つのシーンをとっても、その人が抱える心身機能障害や生活習慣、住環境によって、なぜ、どんなことに困難を感じるかは異なる。「認知症」とひとくくりにしないことが重要だ。同じ困りごとでも、その背景にある理由によって対応の仕方は異なる。

認知症は、少なくとも現時点では治すことができない。しかし、「本人の視点」から認知症を学び、生活の困りごとの背景にある理由を知れば、認知症との付き合い方や周りの環境を変えることができる。「病」を診て「症状」に対処する医療・介護視点のアプローチだけでなく、「人」を見て「生活」をともに作り直すアプローチもあるのだ。超高齢社会の日本で、認知症のある人が生きている世界を想像できる人が増えることで、良い変化があるはずだ。

本書に登場するのは、架空の主人公でも、知らない誰かでもなく、「少し先の未来のあなた」、あるいは「あなたの大切な家族」である。

記憶と五感のトラブル

乗り込むと記憶を失う「ミステリーバス」

あなたはこれから認知症世界を旅していく。この世界の玄関口には、不思議なバス、「ミステリーバス」の停留所がある。