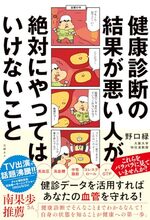

科学的根拠(エビデンス)で子育て

教育経済学の最前線

著者

中室牧子(なかむろ まきこ)

慶應義塾大学総合政策学部 教授。慶應義塾大学卒業後、米ニューヨーク市のコロンビア大学大学院でMPA、Ph.D.(教育経済学)を取得。日本銀行等を経て、2019年から現職。デジタル庁シニアエキスパート(デジタルエデュケーション担当)、経済産業研究所ファカルティフェローを兼任。政府のデジタル行財政改革会議、規制改革推進会議等で有識者委員を務める。日本学術会議会員(第26期)。テレビ朝日系「大下容子ワイド!スクランブル」コメンテーター(木曜隔週)。朝日新聞論壇委員。著書に発行部数37万部を突破した『「学力」の経済学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、共著に『「原因と結果」の経済学』(ダイヤモンド社)がある。

慶應義塾大学総合政策学部 教授。慶應義塾大学卒業後、米ニューヨーク市のコロンビア大学大学院でMPA、Ph.D.(教育経済学)を取得。日本銀行等を経て、2019年から現職。デジタル庁シニアエキスパート(デジタルエデュケーション担当)、経済産業研究所ファカルティフェローを兼任。政府のデジタル行財政改革会議、規制改革推進会議等で有識者委員を務める。日本学術会議会員(第26期)。テレビ朝日系「大下容子ワイド!スクランブル」コメンテーター(木曜隔週)。朝日新聞論壇委員。著書に発行部数37万部を突破した『「学力」の経済学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、共著に『「原因と結果」の経済学』(ダイヤモンド社)がある。

本書の要点

- 要点1スポーツをすると将来の収入が上がるというエビデンスがある。スポーツをすることでリーダーシップや忍耐力といった、非認知能力が育つからだと言われている。

- 要点2点数で表せない人間の能力を、教育経済学では非認知能力という。この非認知能力は将来の収入に大きくかかわっており、スポーツや生徒会、音楽活動などをすることが成長のカギである。

- 要点3やらないよりやったほうがいい、は本当だろうか。我々は何かを選択するときに、他の選択を捨てている。人の時間が限られている以上、何をすべきか、よりも何をすべきでないか、が大切なのだ。

要約

将来の収入を上げるために、子どもの頃に何をすべきか

信頼できる「エビデンス」が子育てを助ける

designer491/gettyimages

日本経済がデフレを続けていたのにもかかわらず、教育に必要なお金はどんどんと増えている。「時間貧困」という言葉も生まれ、子育て世代は育児、家事、余暇の時間を十分とれないということが問題になっているのが現状だ。

子どもの教育にここまでのお金と時間を費やして、それに見合った効果があるのかと疑問を持った経験のある人は少なくないはずだ。この問いの答えを、子育てに成功したという親や、優秀な生徒を輩出したという指導者のエピソードに求めるのは危険だ。そうした情報には「生存者バイアス」がかかっている可能性があるからだ。

事故の生存者の話を聞くと、自分は事故に遭っても死なないと都合の良い解釈をしやすくなる。同じ事故で死者がたくさんいても、死者の話を聞くことはできないため、生存者の話だけを聞いて事故のリスクを過小評価してしまう。これが、生存者バイアスだ。教育で考えるなら、お金と時間をかけて成功した人の体験談の裏には、同じようにやって失敗した人が多数いるかもしれないということだ。

教育に効果があるかどうかを知るには、ある教育を受けた人、受けなかった人、その両方の話をある程度たくさん集めて比較しなければならない。しかも、その教育から何十年も経ったあとで、大人になったその人たちが成功しているかどうかを確認する必要もある。それを可能とするのが「データ」だ。

教育経済学は教育にかかるお金や時間、意思決定、成果を経済学の観点で分析する学問分野だ。経済学者は教育や子育てについて分析するとき、「データ」を使う。最近は何百万という単位の子どもにまつわるデータの蓄積も進み、教育が長期に渡ってどのような影響を及ぼしているかも分かるようになってきた。データを駆使して得られた科学的根拠(エビデンス)に基づいて教育や子育てに有益な提案をする。それが本書の役割だ。

スポーツで将来の収入が上がる

経済学は「将来の収入」が、教育の成果の1つと考える。より高い収入を得られることを成果とすることに抵抗を覚える人もいるかもしれない。しかし、子どもが将来、稼ぐ力を身に付けて経済的に独立することは大切なことだ。「金銭は独立の基本なり、これを卑しむべからず」とは福沢諭吉の金言である。

「将来しっかり稼ぐ大人に育てる」1つの方法は、子どもたちがスポーツをするよう仕向けることだ。子どものころのスポーツ経験と将来の収入の因果関係を明らかにしたエビデンスは多くある。パデュー大学、ジョン・バロン教授らの研究では、アメリカの高校で課外活動としてスポーツをしていた男子生徒は、していなかった同級生に比べて11~13年後の収入が、4.2~14.8%も高いということが明らかにされた。

この続きを見るには...

残り3439/4595文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2025.01.31

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約