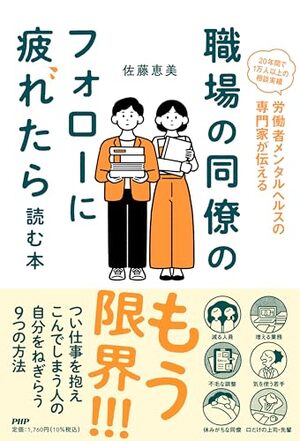

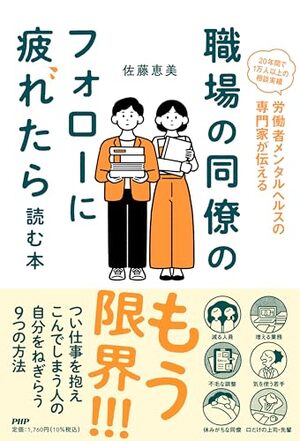

職場の同僚のフォローに疲れたら読む本

職場の同僚のフォローに疲れたら読む本

著者

著者

佐藤恵美(さとう えみ)

メンタルサポート&コンサル沖縄代表、精神保健福祉士、公認心理師、キャリアコンサルタント、臨床発達心理士

20年間で1万人以上の相談実績がある、労働者メンタルヘルスの専門家。北里大学大学院医療系研究科産業精神保健学修了。医科学修士。日本産業精神保健学会理事。埼玉県内の精神科単科病院医療相談室、東京都内の医療法人社団弘冨会神田東クリニック副院長、同法人MPSセンター副センター長を経て、2020年に「メンタルサポート&コンサル沖縄」を設立。現在、沖縄在住。県内外の企業や官公庁に対して、さまざまなメンタルヘルスサービスを提供し、年間500人以上にカウンセリングを行なっている。著書に『もし部下が発達障害だったら』『「判断するのが怖い」あなたへ』(以上、ディスカヴァー携書)などがある。

メンタルサポート&コンサル沖縄代表、精神保健福祉士、公認心理師、キャリアコンサルタント、臨床発達心理士

20年間で1万人以上の相談実績がある、労働者メンタルヘルスの専門家。北里大学大学院医療系研究科産業精神保健学修了。医科学修士。日本産業精神保健学会理事。埼玉県内の精神科単科病院医療相談室、東京都内の医療法人社団弘冨会神田東クリニック副院長、同法人MPSセンター副センター長を経て、2020年に「メンタルサポート&コンサル沖縄」を設立。現在、沖縄在住。県内外の企業や官公庁に対して、さまざまなメンタルヘルスサービスを提供し、年間500人以上にカウンセリングを行なっている。著書に『もし部下が発達障害だったら』『「判断するのが怖い」あなたへ』(以上、ディスカヴァー携書)などがある。

本書の要点

- 要点1人手不足の職場では「名もなきフォロー」が頻発し、職場の余裕を奪っている。

- 要点2フォローには疲弊するものと、それほど負担に感じないものがある。その違いは、「報われ感」があるかどうかだ。感謝や成長などの「心理的な報酬」があれば、フォローしても疲弊することが少ない。

- 要点3フォロー疲れをしている人は、自分の「内側」に目を向けてみよう。「自分自身を客観視すること」「自分の心や行動に関する技術を学び、使うこと」の2つを実践していくと、どんな場面でも柔軟に対応できるようになる。

要約

なぜ私たちの職場には余裕がないのか?

「名もなきフォロー」の正体

職場の同僚のフォローに疲れてしまっている人が増えている。職場には「協力」、「助け合い」という言葉のもとに、釈然としない「名もなきフォロー」が数多く存在する。

「人のフォローがしんどくなる」状況が生まれる背景には、産業構造の変化がある。かつては生産性の高い分野に人材が集まっていたが、2000年代以降、生産性の低い分野に労働力が流れるようになった。パートタイマーや非正規従業員の割合が増え、人手不足の職場では「パートの人の仕事がまわるように、正社員が調整する」「本来は正社員の仕事だけど、契約社員がフォローする」といったことが起きている。これが「名もなきフォロー」の正体だ。

「名もなきフォロー」は職場の余裕を奪っていく。誰もが目の前の仕事に手一杯であるため、評価されない穴埋め仕事は避けるようになる。その役割を負わざるを得ないメンバーは、「なんで自分が?」と割を食った気持ちになりやすい。こうして職場での対立が起こりやすくなるのである。

メンタルヘルス不調と「休職ドミノ」

filadendron/gettyimages

職場の余裕のなさは、働く人のメンタルにも影響を与える。

厚生労働省の調査によると、メンタルヘルス不調による休職者は年々増加している。休職者が出ると残りのメンバーの負担が増え、休職者が相次ぐ「休職ドミノ」が起きることがある。

本来、職場では誰か1人が抜けても円滑に対応できるよう、業務の標準化や平準化、1人で複数の業務ができる多能工化が必要だ。しかしそれは、人員に余裕がなければ不可能だ。「1人抜けたらアウト」というギリギリの状況のため、疲労の蓄積からメンタルヘルス不調に陥る人は後を絶たない。

この続きを見るには...

残り3376/4084文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2025.02.12

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約