現代アートがよくわからないので楽しみ方を教えてください

9つの型で「なにこれ?」が「なるほど!」に変わる

著者

鈴木博文(美術解説するぞー)(すずき ひろふみ)

1990年東京都生まれ。東京学芸大学教育学部美術専攻卒。公立中学校正規美術教員として9年勤務後、「子どもよりもまず大人に美術の楽しさを知ってほしい」と 2022年2月に退職・独立。

現在は「美術解説するぞー」として、執筆活動や、誰もが制作を楽しめる教室「×art |かけるアート」を運営しながら、X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeで「なんとなくからなるほどへ」をモットーに、美術史や美術鑑賞が楽しくなる「視点」をわかりやすく解説。その他、企業で鑑賞ワークショップや、展覧会解説アンバサダー、講演などを行っている。

1990年東京都生まれ。東京学芸大学教育学部美術専攻卒。公立中学校正規美術教員として9年勤務後、「子どもよりもまず大人に美術の楽しさを知ってほしい」と 2022年2月に退職・独立。

現在は「美術解説するぞー」として、執筆活動や、誰もが制作を楽しめる教室「×art |かけるアート」を運営しながら、X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeで「なんとなくからなるほどへ」をモットーに、美術史や美術鑑賞が楽しくなる「視点」をわかりやすく解説。その他、企業で鑑賞ワークショップや、展覧会解説アンバサダー、講演などを行っている。

本書の要点

- 要点1「自由に観るのがアート」というイメージのために、多くの人はノーヒントで美術を鑑賞することになり、楽しみ方がわからなくなっている。歴史的背景や社会的文脈を踏まえた上で鑑賞することが、アートの多様な側面を理解するための指針になる。

- 要点2本書は9つの「型」を通して、アートを深く味わうための視点を提供する。これを使えば、アートを考察する楽しみを感じることができ、自分の価値観が揺さぶられるようなアート鑑賞の醍醐味を感じられるだろう。

要約

どうして「現代アート」はわかりづらいのか

アートの楽しみ方には「型」がある。

「現代アート」と言う言葉には定まった定義はないが、ざっくり言えば「第二次世界大戦以降に作られた作品」を指すことが多い。見方によれば、美術の教科書に登場するような昔の作品も、それぞれの時代を象徴する当時にとっての「現代アート」であったかもしれない。多様な表現がある「現代アート」というジャンルをあえて言語化するなら、「当時の様子を端的に切り取り表したもの」「当時の社会にとって新しい考え方や世界観を示した表現」「当時の人々の心を掴んだ表現」ということになるだろう。

一見ルール無用で自由奔放に見えるアートにも、実はちゃんと「型」が存在する。「アートは自由だ! ありのままに感じてみよう!」という楽しみ方ももちろんいいが、「現時点の自分の感性と共感するか」という観点だけで見ると、革新的で最先端の「現代アート」は鑑賞しづらくなる。そうしたアート作品は、「自分が気づけていなかった新しい世界を提示する」目的が強く、必ずしも鑑賞者の共感を得ようとしているわけではないからだ。

「現代アート」に限らず、アートを鑑賞する際は、美術史や作品が作られた当時の社会の様子を踏まえた上で、知的好奇心を刺激するような鑑賞をすると、新しい考え方に出会い、凝り固まった思考をほぐす楽しさを味わうことができる。

本書はこれまでの美術教育ではあまり触れられてこなかった、アートの鑑賞方法を9つの型に分けて提示する。著者が思うアートの醍醐味は「自分では気づかなかった世界に、アート作品を通じて触れることで、価値観が変わる」ことだ。ある程度決まっているアートの「型」を知れば、より気軽に、もっと「自由」にアート鑑賞を楽しむことができるはずだ。

アートは何のために作られているの?

【1の型】作品の中の世界

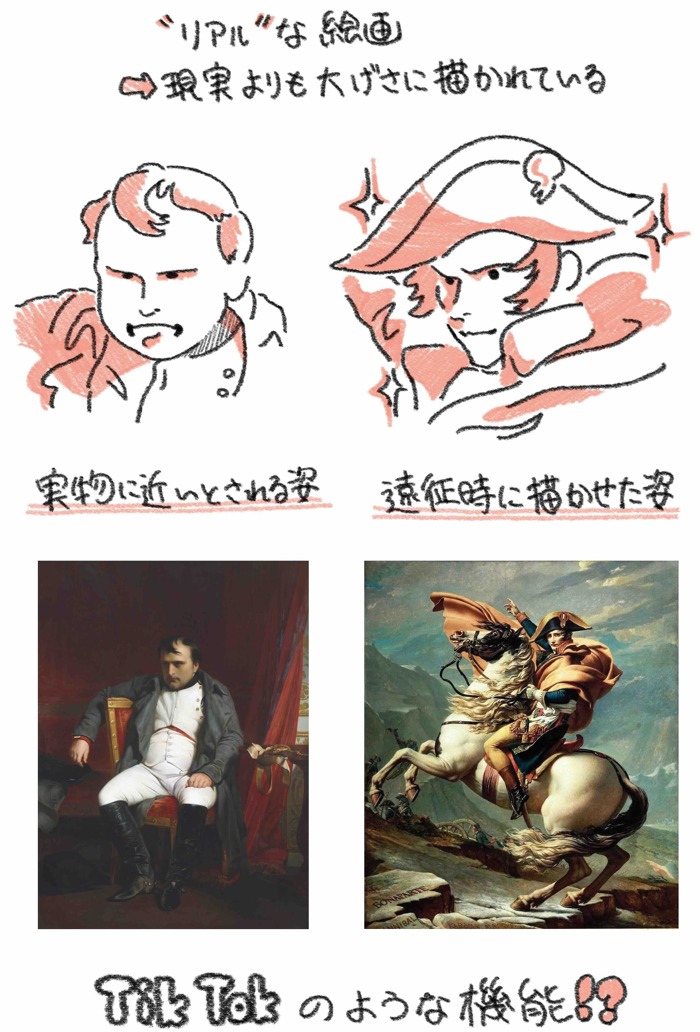

左 : ポ ー ル ・ ド ラ ロ ー シ ュ 「 フ ォ ン テ ー ヌ ブ ロ ー の ナ ポ レ オ ン 、 1814 年 3 月 31 日 」 1845、 所 蔵 : ラ イ プ ツ ィ ヒ 造 形 美術館(ライプツィヒ)、右:ジャック= ルイ・ダヴィッド「サン=ベルナール峠を越えるボナパルト」 1801 年、所蔵: マルメゾン城(パリ)/日本実業出版社提供

アートには、「作品の中の世界」「作品の表面の世界」「作品の外の世界」の3つの次元がある。

「作品の中の世界」という【1の型】では、〈モノのカタチ〉をリアルに再現し、作品の中に物語を表している。この型は私たちが小さい頃から教わってきた鑑賞の方法でもあり、見る人はそこに描かれている情報を読み取るように鑑賞するはずだ。

【1の型】に多いのは、宗教画や肖像画、風景画、静物画と呼ばれるジャンルのものだ。この視点で作られたアートは、カメラや映画に近い役割を担っている。カメラが普及する以前、近代以前の西洋のアートは「写真のようにリアル」であることが最大の特徴であるともいえる。これは、アート作品が「本物の世界を再現するもの」という役割をになっていたからだ。

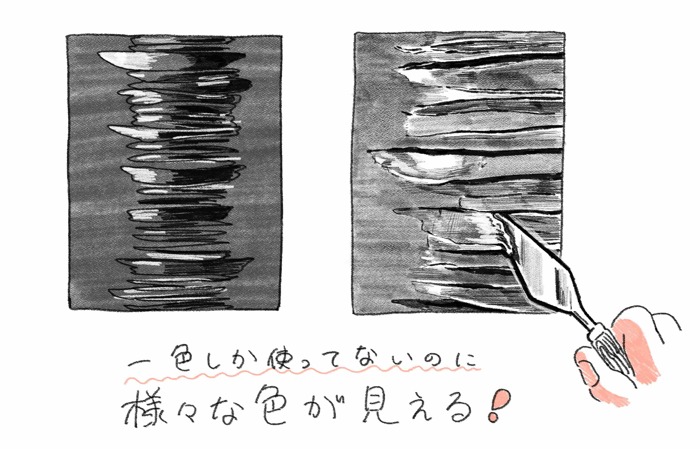

【2の型】作品の表面の世界

ピエール・スーラージュ「Peinture」 2013 年*/日本実業出版社提供

【1の型】の鑑賞に慣れていると、作品の中に〈モノのカタチ〉がないかを探してしまう。しかし、アートは何か具体的な〈モノのカタチ〉を表しているとはかぎらない。

たとえば、ジャクソン・ポロックというアーティストの作品は、「何を描くか」ではなく「どう描くか」に焦点を当てている。ポロックの作品を鑑賞するには、【2の型】である「〈モノのカタチ〉ではなく、描き方そのものの様子に注目して鑑賞する」方法が有効だ。

この続きを見るには...

残り3518/4819文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2025.04.23

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.※作品クレジットの末尾に*マークがあるものは模写です。実際の作品画像を使用しているものは所蔵館を記載しています。 イラスト:小須田正弥(なかよくプリン)

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.※作品クレジットの末尾に*マークがあるものは模写です。実際の作品画像を使用しているものは所蔵館を記載しています。 イラスト:小須田正弥(なかよくプリン)

一緒に読まれている要約