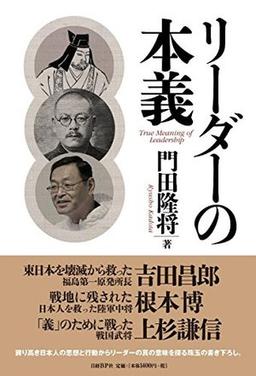

【必読ポイント!】 福島第一原発事故を指揮した吉田昌郎所長

日本の「死の淵」に立った男

全電源喪失、注水不能、メルトダウンにつながる放射能漏れ。福島第一原発事故の過酷な現場で、原子炉建屋への突入という生死の瀬戸際の戦いに挑んだ人たちがいる。

福島第一原発の現場において、吉田氏と部下たちは事故だけでなく、官邸、東電本店とも壮烈な闘いを余儀なくされていた。もし彼らがあのとき事故の拡大を防いでいなければ、チェルノブイリ事故の10倍の被害に及んでいたというのだ。格納容器が爆発して放射性物質が飛散すれば、原子炉は次々と爆発し、日本は破滅に追い込まれていったことだろう。

吉田氏の率いるプラントエンジニアたちは、こんな言葉を口にした。「吉田さんとなら(最悪の場合)一緒に死ねると思っていた」。

部下たちからこれほどの信頼を得ている吉田氏。彼は、厳しさと包容力を兼ね備えた人物だった。原発事故においても、「バカやろう!」「なにやってんだ!」と罵声を浴びせることもたびたびだった。その一方で、汚染された現場から戻ってきた部下たちを一人一人抱き寄せ、「よく帰ってきてくれた!」と、労をねぎらったという。

何のために闘うのか

彼がどれだけ本義に忠実なのかを物語るのは、海水注入問題が起きたときのエピソードである。全電源が喪失し、原子炉を冷却させる方法が限られていたそのとき、海水注入は最後の頼みの綱だった。しかし、吉田氏の大先輩にあたる東電のフェローから、官邸の意向として、注入を中止するよう命じられた。発端は、不純物のまじった海水注入によって「再臨界」が起こるかもしれないという専門家の指摘が誤って伝えられたことによる。「今すぐ止めろ! 官邸がグジグジ言ってんだよ!」と、官邸に言われるがまま現場に圧力をかける東電のフェロー。責任ある立場の人が発したとは到底思えない言葉に、吉田氏は全力で反発した。

救わなければならないのは、日本国民の命だ。揺るがぬ思いを胸に、吉田氏は注入担当の班長に、こう命じた。本店から中止命令がテレビ会議を通じてきたときは、テレビ会議上では従ったふりをするが、そのまま海水注入を続けるんだ、部下たちにも徹底せよと。吉田氏は「国民の命を守る」という本義にどこまでも忠実だった。

逆に東電本店は、原子炉の冷却の重要性を認識しながらも、思考を放棄して官邸の言いなりになってしまったといえる。つまり、彼らはパニックに陥り、プロフェッショナルとしての本義を見失ってしまったのだ。

こうして、吉田氏と現場の人々の機転と信念のおかげで、日本は救われたのである。

真っ先に浮かんだ「一緒に死ぬ男の顔」

二号機の圧力容器が爆発の危機を迎えた3月15日。放射能が飛散すれば東日本は壊滅を逃れられない。そんなさなか、最前線の指揮官として睡眠もとらずに事態に対処していた吉田氏は、「自分と一緒に死んでくれる人間」のことを考え始めていたという。「何があっても水を入れ続けないといけないからね。その人数は何人ぐらい要るのかな、と」。最初に浮かんだのは、同い年の親友であり最も信頼する部下の曳田氏だった。その後、一緒に死んでくれる部下たちの顔を次々と思い浮かべていった。吉田氏は、死の覚悟を決めて、何が何でも原子炉の暴走を止めるという強い信念を貫いていたのだ。

そんな壮絶な闘いから約八カ月後、吉田氏は、食道ガンの宣告を受けた。ステージ・スリーだった。所長を後任に譲り、職場で最後の挨拶をしたときには、部下たちが一斉に駆け寄ってきたという。こうして吉田氏は断腸の思いで戦友たちに別れを告げた。

その後、抗ガン剤治療と闘っていた吉田氏は、曳田氏にこんなメールを送ったという。「あの時、さらに事態が悪化していたら、最後はおまえと二人だけで福島第一に残ろうと考えていた。奥さんに謝っといてくれ。ごめんな」。