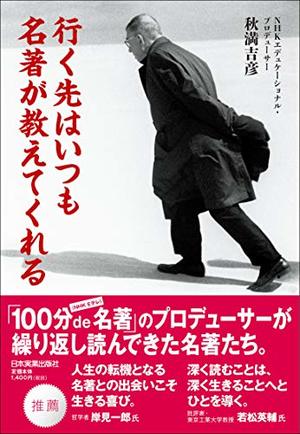

行く先はいつも名著が教えてくれる

行く先はいつも名著が教えてくれる

著者

著者

秋満 吉彦(あきみつ よしひこ)

1965年生まれ。大分県中津市出身。

熊本大学大学院文学研究科修了後、1990年にNHK入局。ディレクター時代に「BSマンガ夜話」「土曜スタジオパーク」「日曜美術館」「小さな旅」等を制作。

その後、千葉発地域ドラマ「菜の花ラインに乗りかえて」、「100分de日本人論」、「100分de手塚治虫」、「100分de石ノ森章太郎」、

「100分de平和論」(放送文化基金賞優秀賞)、「100分deメディア論」(ギャラクシー賞優秀賞)等をプロデュースした。

現在、NHKエデュケーショナルで教養番組「100分de名著」のプロデューサーを担当。

著書:『仕事と人生に活かす「名著力」』(生産性出版)、『「100分de名著」名作セレクション』(共著・文藝春秋)、

小説「狩野永徳の罠」(『立川文学Ⅲ』に収録・けやき出版)がある。

1965年生まれ。大分県中津市出身。

熊本大学大学院文学研究科修了後、1990年にNHK入局。ディレクター時代に「BSマンガ夜話」「土曜スタジオパーク」「日曜美術館」「小さな旅」等を制作。

その後、千葉発地域ドラマ「菜の花ラインに乗りかえて」、「100分de日本人論」、「100分de手塚治虫」、「100分de石ノ森章太郎」、

「100分de平和論」(放送文化基金賞優秀賞)、「100分deメディア論」(ギャラクシー賞優秀賞)等をプロデュースした。

現在、NHKエデュケーショナルで教養番組「100分de名著」のプロデューサーを担当。

著書:『仕事と人生に活かす「名著力」』(生産性出版)、『「100分de名著」名作セレクション』(共著・文藝春秋)、

小説「狩野永徳の罠」(『立川文学Ⅲ』に収録・けやき出版)がある。

本書の要点

- 要点1『夜と霧』は、「自分が人生に何を求めているか」ではなく、「人生が自分に何を求めているか」に耳を澄ます必要があるというメッセージを読者に投げかけている。

- 要点2『月の裏側』は2つの働き方の重要性を教えてくれる。相手の本質を引き出すような支配的ではない働き方と、自分が触媒となり、周囲の人たちの思いを実現するような働き方である。

- 要点3『人生論ノート』には、幸福とは他者と比べられない固有なものであり、個々人の人格そのものに宿るというメッセージが込められている。

要約

【必読ポイント!】 思いもよらない形でかなう「夢」や「希望」――フランクル『夜と霧』

人生を何度も救ってくれた本との出会い

Arrangements-Photography/gettyimages

「人生から何をわれわれはまだ期待できるかが問題なのではなくて、むしろ人生が何をわれわれに期待しているかが問題なのである。(中略)すなわちわれわれが人生の意味を問うのではなくて、われわれ自身が問われた者として体験されるのである。」(フランクル『夜と霧』183ページ)

秋満氏には、自身の人生を何度も救ってくれた本があるという。それは、フランクルのナチスの強制収容所での体験と、それに対する思索が綴られた『夜と霧』である。秋満氏が大学院で哲学を研究していた頃、後輩がすすめてくれた作品だ。

当時の秋満氏には、哲学の研究者になるという夢があった。しかし、これはなかなかの狭き門。はたして、研究者としての高い能力を鍛えていけるのか。正直、覚悟も自信もなかった。『夜と霧』を読み始めると、目に飛び込んできたのは、「世界がぐるんと裏返る」ような言葉の数々だった。そこで、冒頭の、決して忘れることのできないフレーズに出会ったのである。

これまで秋満氏は、人生に何かを求めていたにすぎなかった。しかし、大切なのは、「人生が私に何を求めているのか」なのだ。

「人生が自分に何を求めているか」

大事な気づきを得て以来、秋満氏の思考の基準は、「何になりたいか」から、「自分に何が求められているのか」へと変わった。信頼する先輩や教師に対し、自分がどんなことに役立つ能力や才能をもっているのか、客観的な助言を求めるようになった。

そこで発見したのが、「人の話を聞く能力」だ。これは「人の話を取材してまとめ、伝えていく仕事」に通じる。この仕事ならば自分の能力が活かせ、社会の役に立てるのではないだろうか。こんなふうに、他者が求めるものから「夢」が立ち上がり、就職先としてマスコミを志望することに決めた。

フランクルが教えてくれたのは、「夢」や「希望」は「かなえるもの」ではなくて、おのずと「かなうもの」だという真理だった。それを実感するためには、「自分が人生に何を求めているか」ではなく、「人生が自分に何を求めているか」に耳を澄まさなければならない。

こんなふうに、悩みのさなかに出会った本が、まるで自分だけに語りかけてくるように、魂の奥深いところに響いてくる。これこそが名著体験なのではないだろうか。

「人生からの問いに全身全霊で応える」

kieferpix/gettyimages

圧倒的な絶望状況のなかでも、人間は人生に意味を見出せるのか。『夜と霧』は、読者に根源的な問いを投げかける本である。家族、財産、衣服、髪の毛に至るまで、すべてを奪い去られ、番号で呼ばれ、単なるモノとして生きるナチの強制収容所の囚人となったユダヤ人たち――。過酷な描写が続くが、そこから、苦しみの底にあっても朽ちることのない希望を垣間見ることができる。祈り、家族への愛、自然や芸術の美を感じる魂、仲間への思いやり、そして人間の尊厳。読者の悩みが消し飛んでしまうほどの力強さに満ちている。

とりわけ秋満氏の心に響いたエピソードがある。フランクルが精神医療に関する論文を書き留めていた紙片が、懇願かなわず没収されてしまったというのだ。フランクルは、論文をなんとしても再構成しようと執念を燃やした。「この論文が、不安や苦しみを抱える人が人生の意味を再び見出すための大きな助けになるはず」。そんな強い使命感に駆り立てられたのだ。これは、「人生からの問いに全身全霊で応える」という、彼自身の思想を体現した行為といえる。

どんな者にも奪えない、人間の「態度価値」

フランクルが実証したのは、人間は死に臨んだ瞬間でも、その尊厳を失わない態度をとる自由があるということだ。こうした態度によって実現される価値を、「態度価値」と呼ぶ。たとえ厳しい現実に直面しようとも、どんな者にも奪えない「態度価値」を実現したい、というのが秋満氏の切なる願いである。そうした積み重ねの先に人生の豊かさや幸福があると、フランクルは読者に語りかけている。

相手の本質を引き出す働き方――レヴィ=ストロース『月の裏側』

働く意味を照らし出す「ポイエーシス」という概念

「私は、『はたらく』ということを日本人がどのように考えているかについて、貴重な教示を得ました。それは西洋式の、生命のない物質への人間のはたらきかけではなく、人間と自然のあいだにある親密な関係の具体化だということです。」(レヴィ=ストロース『月の裏側』125ページ)

秋満氏がプロデューサーになったばかりの頃、仕事に行き詰まりを感じていた。張り切るあまり、「支配的なプロデューサー」になってしまっていたためだ。

この続きを見るには...

残り1805/3721文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2019.03.04

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約