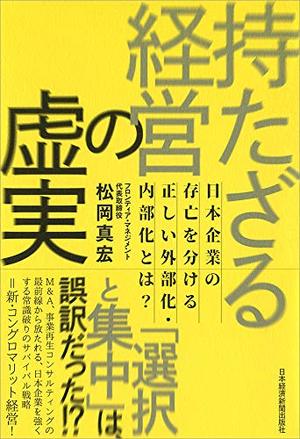

持たざる経営の虚実

日本企業の存亡を分ける正しい外部化・内部化とは?

著者

松岡 真宏 (まつおか まさひろ)

フロンティア・マネジメント代表取締役

東京大学経済学部卒業。外資系証券などで10年以上にわたり流通業界の証券アナリストとして活動。2003年に産業再生機構に入社し、カネボウとダイエーの再生計画を担当し、両社の取締役に就任。2007年より現職。著者に『宅配がなくなる日』(共著、日本経済新聞出版社)、『流通業の「常識」を疑え!』(同)、『時間資本主義の到来』(草思社)ほか多数。

フロンティア・マネジメント代表取締役

東京大学経済学部卒業。外資系証券などで10年以上にわたり流通業界の証券アナリストとして活動。2003年に産業再生機構に入社し、カネボウとダイエーの再生計画を担当し、両社の取締役に就任。2007年より現職。著者に『宅配がなくなる日』(共著、日本経済新聞出版社)、『流通業の「常識」を疑え!』(同)、『時間資本主義の到来』(草思社)ほか多数。

本書の要点

- 要点1著名な経営者ジャック・ウェルチの唱えた「選択と集中」という言葉は、「誤訳」され日本に広まった。

- 要点2「選択と集中」は日本の経営者にとって、過去の拡大戦略の失策から脱却し、方針転換するためのキーワードとして利用されてきた。

- 要点3事業の多角化を否定し、本業に特化することが是とされた結果、日本では新事業・新産業の創造が行われづらくなってしまった。

- 要点4企業は「取引コスト」に着目し、内部化すべき機能、外部化すべき機能をそれぞれ判断する必要がある。

要約

【必読ポイント!】 「選択と集中」の後始末

「選択と集中」という大いなる誤訳

SIphotography/gettyimages

いま「選択と集中」という言葉は、「本業以外に手を広げてきた企業が本業に集中する」という共通理解のもと用いられている。

日本で「選択と集中」という言葉が広く使われるようになったのは、1990年代後半からだ。それは著名な経営者ジャック・ウェルチに依るところが大きい。ジャック・ウェルチは約20年間にわたり、ゼネラル・エレクトリック社(GE)のCEOを務めた経営者である。彼の著書が1990年代後半に日本でベストセラーとなったことで、「選択と集中」という言葉も一般的になった。

しかしウェルチの意図は、事業分野の多角化を否定することではなく、リストラを推進することでもなかった。彼は「GEのすべての事業は、将来的にその分野における業界ナンバーワンか、ナンバーツーになりうる事業だけにする必要がある」という考え方を示したに過ぎない。ここから「誤訳」の歴史が始まった。

福音となったジャック・ウェルチの言葉

1990年代後半、日本の大手金融機関の経営破綻が相次いだ。これを契機に金融危機が起こり、日本全体で景況感が急速に悪化した。このような局面の日本において、ウェルチの「選択と集中」という言葉は、日本の経営者にとって「福音」として広まった。そして多くの悩める経営者は、不採算事業から撤退し、バランスシートの圧縮を始めた。

このように「選択と集中」という言葉は日本の経営者にとって、過去の拡大戦略の失策から脱却し、方針転換するための免罪符として大きな威力を発揮した。しかし同時に、新事業に取り組む意識も希薄化してしまった。「積極的にリスクを取って、新しい事業に投資しなくてもよいのだ」という意味で、経営者はこの言葉を捉えてしまったのだ。

じつのところ、ジャック・ウェルチ自身が日本で理解されているような意味で「選択と集中」を行なった時期は、GEのCEOに就任した最初の数年間に過ぎない。ウェルチはCEOを務めた20年の間に、約70の事業から撤退する一方で、およそ1,000もの新事業に着手し、将来への布石をしっかりと打っていた。

「選択と集中」の虚実

Trifonenko/gettyimages

「選択と集中」という名のもと、事業の多角化を否定し、本業に特化することがよしとされた結果、日本経済にマイナスの影響が出始めた。日本の経営者はリスクを取らなくなり、経済全体の牽引役として新事業・新産業の創造を行う「インキュベーション機能」が事業会社から失われたのだ。

日本ではもともと事業会社がベンチャーキャピタルの役割を担っており、新たな事業を生み出し育てることで、産業の厚みをつくり、経済全体を牽引してきたという経緯がある。かつては既存事業とまったく異なる新事業を手掛けることも稀ではなかった。たとえば大手経済メディアである日本経済新聞社は、三井物産の一部門で発行される社内報「中外物価新報」に端を発している。また全日本空輸の前身の社名「日本ヘリコプター輸送」のルーツは、戦前の朝日新聞航空部、報道用のヘリコプターの部署にある。

このように日本では、ベンチャーキャピタルではなく、事業会社が中小企業・ベンチャー企業の資本を支えてきた。ゆえに企業の新事業進出や多角化を抑制することが、インキュベーション機能の衰弱に繋がったというわけだ。

コングロマリットの再評価と取引コスト

アジアや中南米ではコングロマリットが一般的

1990年代後半以降の日本において、「選択と集中」の礼賛とともに語られたのは、コングロマリット(複合企業)の否定であった。

この続きを見るには...

残り2038/3505文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2019.05.09

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約