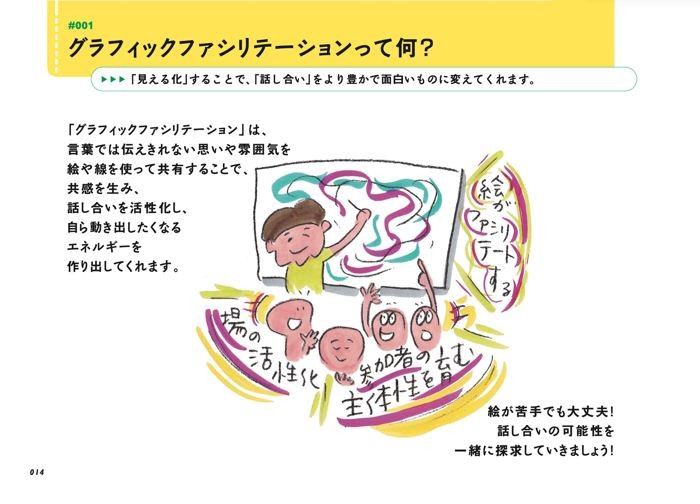

グラフィックファシリテーションを知ろう

参加者が主役のファシリテーション

ファシリテーションを直訳すると「促進する」という意味になる。では何を促進するのだろうか。本書では、話し合いや会議の参加者が「目的」を自覚し、主体的に「場」で話し合い、主体的に決められるよう促進していくこととしている。ポイントは、場の主役はファシリテーターではなく、参加者であるという点だ。

また、グラフィックファシリテーションの特徴は、ファシリテーターという「人」ではなく、形や線や色といった「絵」でファシリテートすることである。

場には議論と対話がある

「議論」は結論を出すことが前提になる。ときには結論を急ぐあまり、話し尽くすことなく終えてしまうことがあるだろう。そのため、結論に納得していない参加者から、後で「本当はこうしたかった」「そもそもよいと思ってなかった」と、不満の声が起きることもある。

これに対し「対話」は結論を出すことに固執しない。場の参加者が、お互いの異なる意見や主張と、その背景を深く理解し合いながら、「主体的な合意形成」に至ることを目指すのだ。

私たちは話し尽くす前に結論を出したがる傾向にある。そのため、グラフィックファシリテーションでは、あえてその傾向に待ったをかける。そして、意識的に対話に踏みとどまるようにグラフィックを使って働きかけていく。

【必読ポイント!】 主体性を持ち、目的を握る

主体的な合意形成

主体的な合意形成の「主体的」とは、周りから強制されるのではなく、自らの意思で目的をつかみ、行動することを意味する。では、どうしたら参加者が主体的になるのだろうか。

対話の大きな流れは「拡散」から「収束」へと向かっていく。そのなかで1つめのポイントは、まず参加者が「ぜ~んぶ出しきった!」と思うくらい拡散することである。

それを後押しするのが絵(グラフィック)だ。色や形や線のゆらぎによって、参加者の信条や発言の背景を浮かび上がらせて共振を引き起こす。場を活性化することで、参加者の間からさまざまなインスピレーションやアイデアが湧いてくる。

また、図解やフレーム、チャートといった「図」は、参加者の発言を「構造化」することによって収束を後押しする。

場の目的を握る

参加者が主体的になるためのもう1つのポイントは、みんなで「場の目的」を握ることだ。

目的を握るとは、参加者一人ひとりが、次の2つの意味を明確につかんでいる状態を意味する。