【必読ポイント!】 「書道」の基本教養

書道が中国から伝わったのはお経から

「書は文字を書いている」――そのことに間違いはないが、文字を分解すると一本一本の線になる。たとえば円が書かれた書、すなわち「円相」は、書き始めと書き終わりが一見わかりづらい、つながりのある円である。それによって、「欠けることのない無限性や禅宗の悟りや心理、宇宙全体など」を表現しているという。

文字として書道が日本に紹介されるのは、「漢委奴国王」の金印が最初である。そして、聖徳太子による法隆寺建立などで仏教の信仰があつくなっていた飛鳥時代の610年に、墨・和紙の作成技術が伝えられた。それらを用いた写経は、仏教の教えを広めるために行われるようになり、奈良時代には聖武天皇により大流行となった。

聖武天皇は、国家事業として「写経所」を設立し、専門の写経生を雇った。この写経生たちはかなりの高給取りで、憧れの職業であったが、実際には朝から晩まで写経し続ける、相当な重労働だったはずだ。

そこから平安時代には、「個人的な祈願成就や信仰」として写経が行われるようになっていった。

書道に必要な道具

書道には「文房四宝」というものがある。

まず、文房具という言葉にも含まれる「文房」とは書斎のことを表し、そこに置いてある道具なので文房具と呼ぶ。その中でも宝物として扱われてきたのが、書道の「文房四宝」、すなわち「筆・墨・紙・硯」の4つであり、まとめて「筆墨紙硯(ひつぼくしけん)」と言う。中国の宋の時代には、文房四宝は実用品というより、観賞用として大事にされていたそうだ。特に硯は、使用しても半永久的に消耗しないため骨董品としての価値を持っていた。

ちなみに文房具が置かれていた書斎は、「学問を修め、優れた文章を書く才覚のある人」である文人のものであった。当時の文人は、高貴な身分に儒学からくる徳と、素養を兼ね備えた人物を指していた。

現代の書を一般的にたしなむ人々にとっては、文房四宝はむしろ「実用性を重視した道具」としての性格が強く、文人だけのものでもない。それでも、「筆墨紙硯を大切に扱うという気構え」はとても大切なことだ。

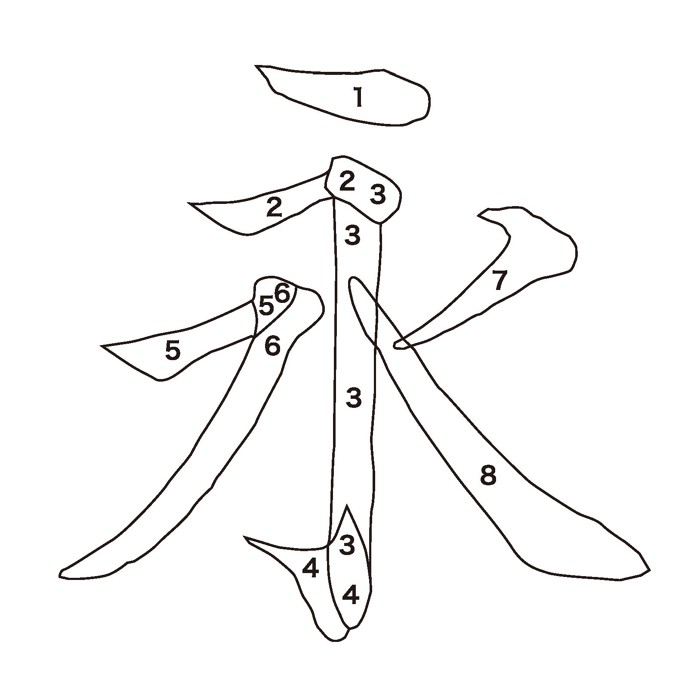

「永」の字で基本技法をマスター

線とその構成でできている書道の練習を漢数字の「一」から始める教室は多いが、そればかりでは飽きてしまう。筆使いの基礎を学ぶために古来、書道の勉強で行われてきたのが「永字八法」だ。これは、書道に必要とされる基本技法八種類が、「永」という漢字には全て含まれていることに由来する。以下、書き順に沿って説明しよう。