【必読ポイント!】有史の幕開け

文明の夜明け

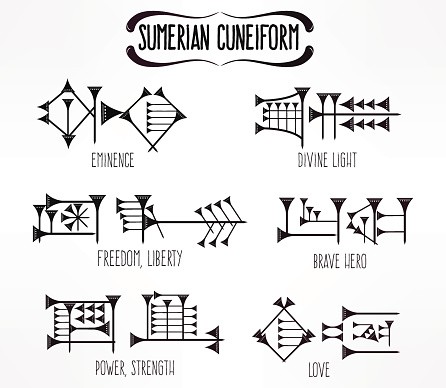

BC3500年ごろにシュメール人により世界最古の文字が発明された。

まだ貨幣が存在しないこの時代には、物々交換により商取引を行っていたのだが、交換できるものまたは相手が欲しがるものが常に手元にあるわけではなかったため、粘土製のボールの数を用いて取引物を記録していた。しかし、取引相手が複数人になってくると、一様なボールでは誰に何個対応しているのか見分けがつかなくなってしまうため、それぞれのボールに取引相手がわかる印を書き込むことにした。

この印がついたボールを「トークン」と呼び、トークンの絵文字を粘土板に刻み込んだのが、楔形文字と呼ばれる世界最古の文字である。そしてシュメール人は楔形文字の発明により、ギリシャ語で「ふたつの川の間」を意味するメソポタミアという世界最古の高度な文明を築き上げるに至った。ティグリス、ユーフラテスという2つの川の流域は、穀物や植物を栽培しやすく交通にも便利であるなど、地の利に恵まれていたことも大きな要因であろう。

同様のことがエジプトのナイル川流域にも言え、上流から肥沃な土をもたらす雨季の氾濫は「ナイルの賜物」と呼ばれるほど、人々に恵みを与えていた。また、メソポタミアから刺激を受けたエジプト人は同じく文字を発明し、象形文字と呼ばれる独自の文字はパピルスの繊維や石板に刻まれ今に残っている。

この2つの文明に遅れること500年、ペルシャ湾を経由しインドまでたどり着いた文明がインダス川流域でも勃興し、それぞれの文明は交易や人の行き来を通じ、相互に刺激を与え合いながら発展していったのである。

国家分裂と第一次軍事革命

BC1000年代に入るころには、アムル人のバビロニア王国が力を増してきており、「ハンムラビ法典」で有名な王ハンムラビの治世にメソポタミア全域が統一された。ところがハンムラビが死去するとバビロニア王国も衰退し、またしても群雄割拠の状況に逆戻りしてしまったのである。