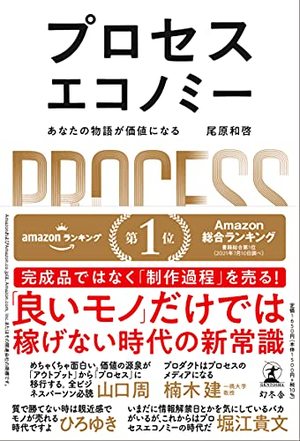

【ビジネス書グランプリ イノベーション部門賞受賞!】Mustではなく、Wantで生きる『プロセスエコノミー』著者・尾原和啓氏

「読者が選ぶビジネス書グランプリ2022」でイノベーション部門賞に選ばれた『プロセスエコノミー』(幻冬舎、以下「本書」)。アウトプット重視の「アウトプットエコノミー」に対し、「なぜ、どうやってそこに至ったか」というプロセスの重要性を説き、幅広い層の支持を集めました。 著者は、本書をはじめ多くの作品を手掛けてきた尾原和啓さん。作品に込めた思いや今後の活動についてインタビューでうかがいました。

意味のあるつながり

── ご受賞、おめでとうございます。ご所感をお聞かせください。

本当にありがとうございます。自分自身、2日に1冊ぐらいビジネス書を読んでいる人間として、毎年グランプリに投票していました。まさか自分が、そしてこの変化の激しい時代に、イノベーション部門で受賞させていただけるとは光栄です。

本書は、西野亮廣さんら先人が実践していて、けんすう(古川健介)さんが言葉を付け、僕が本としてまとめさせていただいたものです。

「本は時代の流れをつくる」という魔力をまだ持っています。この本が、読んだ方にとって次の変化へのヒントになり、その流れがより大きくなってイノベーションとなり、結果的に次の未来を照らす、新しい時代の羅針盤になればと願っています。

── 想定されていた読者層について、あらためてお聞かせいただけますか。

日本の中小企業や、フリーランスをはじめ個人で営業されている人が、自分、自社の商品・サービスについて考えるとき、「自分はこのプログラミングができる」などと役に立つ方向で自分をアピールし、役に立たないと「自分はダメだ」と思ってしまいがちです。

ただ、情報化社会の中で、誰もがある程度「役に立てる」時代にあって、「あなたと仕事をしたい」という意味のある存在でつながっていく、その中で大きな「物語」が生まれてくる、ということを特に伝えたいと思っていました。

その意味で、自分一人でも、会社や組織から「あなたと仕事をすることに意味がある」と思われている人たちは、もっと勇気を持って自分の「物語」を生きるんだ、と伝えたくて書かせていただきました。

SkillとWill

── 本書の編集は、オンラインサロンのメンバーの方々とも協力して手掛けられたとうかがっています。実践された「プロセスエコノミー」の醍醐味を、あらためてお聞かせください。

本書には書いていないことですが、プロセスエコノミーを実践するには、読者と本を提供する人が一緒に走り、変化に向かってずっと走り続けないといけません。

マッキンゼーでよく使われているスキル(Skill)とウィル(Will)という言葉で表すと、本はスキルを分かりやすく提供するものと思われがちです。しかし本当に大事なのは、「変化に対して歩み続ける、楽しむ」というウィル、「やりたい、やって楽しい」という気持ちをどう共有化していくかということです。

その意味で、本書の出版までのプロセスをオープンにすることにより、参加者から「この部分に熱くなりました」とか「実際に始めてみて、自分たちの視野が変わってきました」といった声が寄せられました。ウィルが変わると、見える風景が変わってきます。そして、風景が変わると、歩むことがより楽しくなります。

この良循環は、スキルだけでは起こりません。スキルとウィルをセットでどう共有していくかが大切なのです。

MustではなくWant

── 本書の中で「1億総発信者時代の「Why」の価値」を解説されていました。発信に積極的な人が増えている一方、発信をためらう人も少なくないようです。発信するうえで大切なのはどのようなことでしょうか。

「Why」の価値、「発信」の価値はいずれも大事ですが、一番大事なのは、発信が「ゴール目的」なのか、「プロセス目的」かということです。

自分が何を重んじているのか。「Why」の大事さというのはあるのですが、そもそも本当に自分が好きなことなら、発信しているだけで楽しいはずですよね。

日本は、慣習的にモノの価値で選ばれやすく、いかに自分を削って無駄をそぎ、我慢して出来上がったものが相手に喜ばれるという価値観が長く根差してきたように思います。「ゴールに行くまでは我慢しましょう」「いいものをつくるまでは我慢しましょう」というのが、日本の中で主流の価値になってしまいました。そのため、「発信はちゃんとしなきゃいけないのでは」とか「発信するためにはちゃんとコアを作らないといけない」と思われる風潮があります。

── たしかに日本人は我慢強いと言われますね。

例えば、散歩はただ散歩するだけで楽しいですよね。歩いて移動しているだけ、そのプロセスがただただ楽しい、というのはあるはずです。それでふと後ろを振り向いたら、「あれ? こんなに進んでいたのか」と気づく。

「Why」の価値、「発信」の価値で言えば、「しなければならない」という心の中にマスト(Must)が生まれたら、「好きだから話したい」「どんな稚拙でもいいので、好きだから表現したい」、という考えに立ち戻ることです。

例えば、空を見て「きれいだな」と思ったら、それを撮ってツイッターでつぶやけばいい。それだけのことです。

僕の好きな言葉として、(経営共創基盤(IGPI)グループ会長の)冨山和彦さんが以前、「憤りは志に通じ、憧れは夢に通じる」と話されていました。

── 憤りと憧れですか。

はい。世の中に足りていないことやつらいことが多いときは、憤りを溜めて「こんな世の中じゃダメだ、だったらこうしよう」と志に変え、その志の力で仲間を集めて動くということはありますよね。今もマイノリティの問題やコロナ禍など、憤りをマグマのように溜めて志に変え、世の中を変えていくという動きは見られます。

それとは別に、もう1つ、「なんかこれいいな」という憧れ。ただ「美しい」「好き」というものを共有することも大切です。そのギブをしているうちに、夢に近づいていく。

そこには我慢、マストはありません。自分がマストと思っているうちは、他の何かに支配され、他人に言われている役割を、自分で義務化してしまっている状態です。その時点で、それは夢ではありません。

憧れ、夢で生きるには、マストを感じたら、そのマストのウォント(Want)に立ち戻るべきです。「やらねば」と感じたら、「やらねば」ではなく「やりたい」に戻る。常に「楽しい」に立ち戻ることが、プラスを増やしたいときのプロセスエコノミーの作り方です。

読書法は2種類

── 普段から大量のインプットをしていらっしゃいますが、どのようなときに読書をされているのでしょうか。

基本的には、読書には2種類あると思っています。

1つは、読む目的が決まっていて、目的に対して「知」を圧縮してくれている本がものすごい近道であり、本が羅針盤になるという読み方です。

もう1つは、ただ他人が作った美しい、濃密な世界にたゆたってみる、浸るというやり方です。海外旅行に行くような感覚で、別世界に行くための読書です。

前者はリサーチと一緒で、目的さえ決まれば一気に20冊ぐらい並行して読んでいます。まず、大きな書店に行き、各書のタイトルを見るようにしています。すると、そのジャンルに関して著者が世の中に発信したいこと、読まれたいことが分かります。ちょうど新聞の見出しを一覧で見るのと同じような感覚です。世の中、あるいは新聞社がその記事をどの程度で扱っているかという土地勘が養えます。

同じように、書店で、棚にどのような本が何冊置いてあるか、これは平積みか、といった情報から「世の中はこのジャンルにニーズがある」という「地図」を手に入れられます。

僕の場合、1つのテーマ・ジャンルに関して、幅広く20冊ぐらいピックアップします。そのうえで、マインドマップを作成し、目的に沿ってどの辺りを深掘りしていこうかと考えていきます。

大事なのは、自分の読書の目的を常にアップデートし、どこを、どこまで掘るか、自分に問いかけ直し、目的を再定義していくことです。「知の洞窟」のどこを掘っていくか、緻密なマップを作っていくのです。

── 「知の洞窟」、奥深いですね。後者はいかがでしょうか。

後者の読書法は週に1回程度。博物館や美術館に行く感覚、本にダイブする感覚で、カレンダーにスケジュールを組んでいます。自分の中にない世界に浸っています。

セカンド著者

── 次回作や今後の活動についてお教えください。

「セカンド著者」として執筆を進めていきます。

今は、本よりヒトのほうが先を行っている時代です。起業家、専門家、研究者の方が見えている未来のほうが、圧倒的に先に行っています。そういう方々が見えている風景を、「今見ておくと未来が楽しくなるよ」と分かりやすく変換する、翻訳家のような役割を担っていきます。

本書で言えば、西野さんやけんすうさん、編集者の箕輪さんが見えている風景を、セカンド著者として「翻訳」させていただいたと思っています。

今仕込み中の作品としては、ビジネスの視点で語った量子コンピューターについての書籍を考えており、専門家の方に話を聞き、まとめています。そのほか、メタバースやウェブ3.0についても、文化の価値観、つながりの変容という観点から捉えていきたいです。

次の未来のキーワードが見えている人の翻訳者として、「2番目の著者」として、いかに彼らを輝かせられるか、それが役目だと思っています。

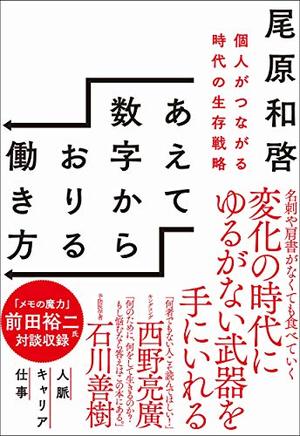

尾原さんのご著書:

尾原和啓(おばら かずひろ)

1970年生まれ。京都大学大学院工学研究科応用システム専攻人工知能論講座修了。マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、NTTドコモのiモード事業立ち上げ支援、リクルート(2回)、ケイ・ラボラトリー(現:KLab、取締役)、コーポレイトディレクション、サイバード、電子金券開発、オプト、 Google、楽天(執行役員)の事業企画、投資、新規事業に従事。経済産業省対外通商政策委員、産業総合研究所人工知能センターアドバイザー等を歴任。著書に『アフターデジタル』(共著、日経BP)、『ITビジネスの原理』(NHK出版)、『モチベーション革命』(幻冬舎NewsPicks book)など多数。山口周氏との共著に『仮想空間シフト』(MdN新書)がある。